「最近、展示会に出ても以前ほど手応えがないし、求人広告も費用がかさむばかりで、採用が本当に難しい…」

「動画が良いとは聞くけど、うちみたいな会社で本当に効果があるのか、費用もどれくらいかかるのか見当もつかない…」

そんなお悩みを抱えていませんか?

人手不足が深刻化する今、新しい採用手法として「採用動画」に注目が集まっています。

しかし、いざ制作となると

「何から始めればいいの?」

「作ったはいいけど、成果が見えなかったらどうしよう…」

と、不安を感じるのも当然です。

この記事では、採用動画制作におけるそんなあなたの不安に徹底的に寄り添い、

「作ってよかった!」

と心から思える、成果につながる採用動画制作のヒントを、具体的な事例やデータと共に、分かりやすくお伝えします。

なぜ今、採用動画が必要なのか?

「展示会や求人広告だけでは、なかなか手応えを感じられない…」

「そもそも、今の若い世代に、うちの会社の魅力ってどうやったら伝わるんだろう…」

そんなお悩み、ありませんか?

従来の採用手法が通用しにくくなっている今だからこそ、「採用動画」が中小企業にとって力強い味方になるんです。

展示会・求人広告で頭打ち…中小企業が動画を考える理由

これまで多くの企業が頼ってきた展示会や求人広告。

もちろん、これらも大切な採用活動の一環です。

しかし、情報が溢れる現代において、文字や写真だけでは、あなたの会社の本当の魅力や社風を伝えきるのは難しくなっています。

特に、知名度で大手企業にかないにくい中小企業にとっては、より一層工夫が求められます。

そこで注目したいのが「動画」の力。

動画なら、働く社員のイキイキとした表情や、職場のリアルな雰囲気、製品が作られる過程など、文字だけでは伝えきれない情報を、短時間で、かつ印象的に届けることができます。

「うちの会社、実はこんなに面白い技術があるんだ!」

「社員同士の仲の良さが自慢なんだけど、どう伝えれば…」

そんな想いを、動画はしっかりと形にしてくれます。

採用動画の基本と“作る目的”をわかりやすく解説

では、そもそも「採用動画」とは何でしょうか?

そして、何のために作るのでしょうか?

採用動画とは、求職者に向けて、企業の魅力や仕事内容、社風などを伝えるために制作される動画のこと。

その目的は、単に「会社を知ってもらう」だけではありません。

- 興味を持ってもらう(認知形成)

まずは「こんな会社があるんだ」と知ってもらうきっかけに。 - 理解を深めてもらう(興味関心)

事業内容や仕事のやりがい、企業文化などをより深く理解してもらう。 - 共感を呼ぶ(志望度向上)

働く人の想いや企業の理念に触れ、「ここで働きたい」という気持ちを高める。 - ミスマッチを防ぐ(入社後の定着)

リアルな情報を伝えることで、入社後の「思っていたのと違った」を減らす。

つまり、採用動画は、求職者とのより良い出会いを生み出し、入社後の活躍・定着にまで繋げるための、非常に重要なコミュニケーションツールなのです。

実際に、こんなデータもあります。

学生の約半数(49%)が採用動画を視聴し、そのうち97%が『企業理解に有効だった』と回答しています。

引用元:株式会社ガロア

この数字からも、求職者が企業情報を得る上で、動画を重視していることがよく分かりますね。

「自社の強みが伝わる採用動画」とは?

では、どんな動画が「自社の強みが伝わる採用動画」と言えるのでしょうか?

それは、決して「かっこいい」「おしゃれ」なだけの動画ではありません。

大切なのは、あなたの会社の「らしさ」や「想い」が、まっすぐに伝わること。

- 高い技術力や製品へのこだわり

- お客様からの信頼と実績

- アットホームな社風や、社員同士の雰囲気

- 成長をささえる教育制度や福利厚生

- 社長自身の想いや、会社の未来像

これら全てが、あなたの会社の「強み」です。

無理に背伸びしたり、良く見せようとしすぎたりする必要はありません。

等身大の魅力を、誠実に、そして情熱を持って伝えること。

それが、求職者の心に響く「本当に伝わる採用動画」への第一歩です。

より詳しく採用動画の基本や戦略について知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。

▶▶採用動画とは?企業が知るべき採用動画を作る目的と戦略的活用法!

採用動画制作、よくある「失敗」と“やり直せる”工夫

「せっかく採用動画を作ったのに、期待した効果が出ない…」

「作ったはいいけど、どう活用すればいいのか分からなくて、結局そのまま…」

そんなことは、実はよくある話なんです。

でも、安心してください。

失敗から学び、工夫次第で必ず「やり直せる」のが採用動画の面白いところでもあります。

ありがちな失敗(作っただけで終わる/使い方が分からない/社員が非協力的)

採用動画制作で陥りがちな「あるある」な失敗例をいくつか見てみましょう。

もしかしたら、あなたも「これは…」と思い当たることがあるかもしれません。

作っただけで満足してしまう

「とりあえず動画は作ったぞ!」と完成したことに満足してしまい、その後の活用方法を具体的に考えていなかったケース。

これでは、せっかくの動画も宝の持ち腐れです。

動画の使い方が分からない・間違っている

どこに掲載すれば効果的なのか、誰に見てほしいのかが曖昧なまま、とりあえず自社サイトにアップしただけ…というケース。

ターゲットに届かなければ、成果には繋がりません。

社員が非協力的・やらされ感が出てしまう

トップダウンで動画制作を進めた結果、社員が「なんでこんなことやらなきゃいけないの…」と後ろ向きな姿勢に。

動画に不自然な緊張感が出てしまい、魅力が半減することも。

これらの失敗は、決して他人事ではありません。

しかし、大切なのは「失敗したからダメだ」と諦めるのではなく、「どうすれば改善できるか?」を考えることです。

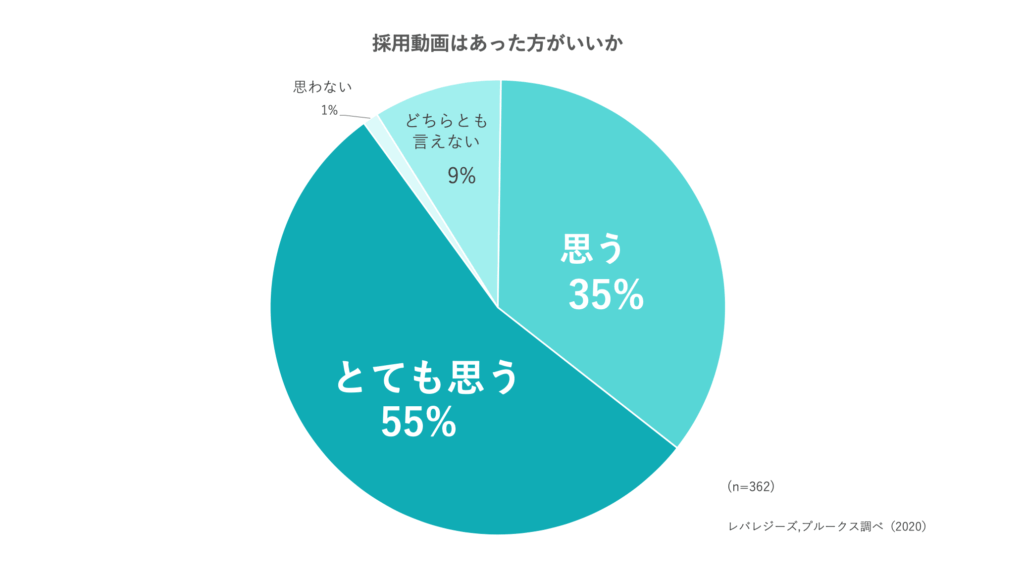

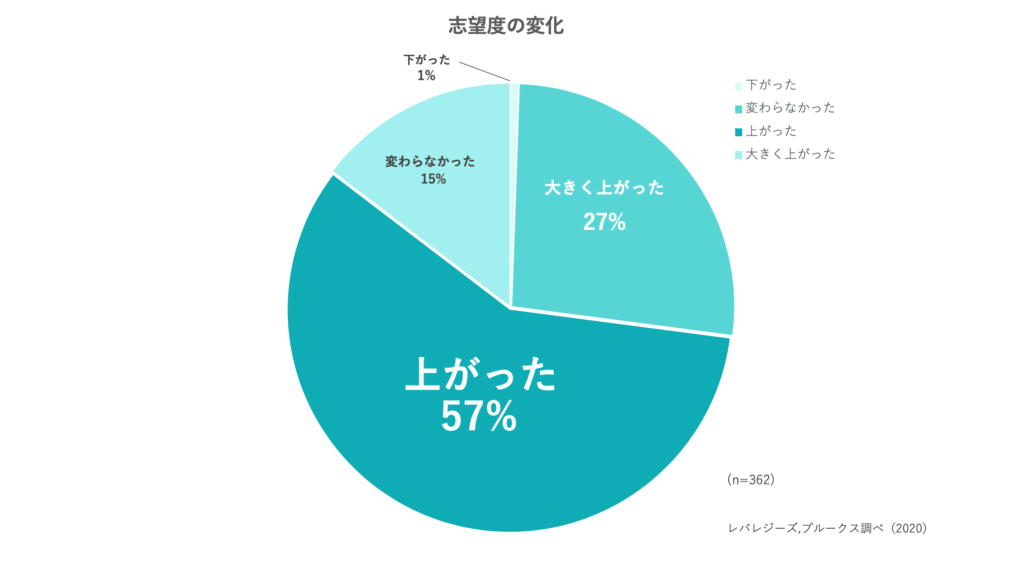

実際に、こんな調査結果もあります。

公開しただけで終わると成果は出ませんが、動画を見た学生の84%が志望度アップ、9割が『動画はあった方がいい』と回答した調査もあります。

- 出典:レバレジーズ株式会社

つまり、動画自体のポテンシャルは非常に高いのです。

問題は、その力を最大限に引き出すための「使い方」と「届け方」にあると言えるでしょう。

活用できなかった→社内で巻き直した/掲載先を変えたら成果が出たストーリー例

ここで、ある中小製造業を想定して「失敗からの学び」あるある参考事例をストーリー展開でご紹介します。

A社は、高い技術力を強みとする会社でしたが、その魅力がなかなか求職者に伝わらず、応募者不足に悩んでいました。

そこで思い切って、社長のひと言で採用動画を作ることに、、、

内容は、社長が会社の歴史や技術力を熱く語る、というものでした。

【失敗】作ったものの、社員の反応はイマイチ…

完成した動画を社内で共有したものの、「私たちの仕事の魅力、伝わるのかな?」と、どこか他人事のような反応。

とりあえず自社のホームページに掲載してみましたが、応募数に目立った変化はありませんでした。

「やっぱり、うちみたいな会社じゃ動画なんて意味ないのか…」

社長は肩を落としました。

【改善】現場の声に耳を傾け、社員主導で「やり直し」

しかし、諦めきれない社長は、若手社員数名に

「どうしたら、もっと魅力が伝わる動画になると思う?」

と正直に相談しました。

すると、

「もっと普段の仕事の様子や、社員同士の雰囲気が見える方が親近感が湧くと思います!」

「自分たちの言葉で語る場面があったら、もっとリアルに伝わるはず」

といった意見が次々と出てきました。

そこでA社は、今度は社員が中心となって、企画から撮影まで関わる形で動画を作り直すことに。

現場で働く社員のインタビューや、和気あいあいとした休憩時間の様子、若手社員がベテランから技術を教わる様子など、「A社らしさ」が詰まった動画を目指しました。

さらに、完成した動画はホームページだけでなく、求人サイトへの掲載や、若手社員のアイデアで始めたInstagramなどのSNSでも発信。

これまで接点のなかった層にも動画が届くように工夫しました。

【小さな成功】「動画を見て応募しました!」の声が!

すると、徐々に応募者の反応に変化が現れ始めました。

「動画を見て、職場の雰囲気が良さそうだと感じました」

「社員さんのインタビューが印象的で、ここで働いてみたいと思いました」

そんな声と共に、以前よりも会社の理念や仕事内容に共感してくれる応募者が増えてきたのです。

採用面接でも、動画の内容について質問が出るなど、明らかに求職者の企業理解度が深まっている手応えを感じました。

あるあるな事例をストーリーとして展開しましたが、決して特別な話ではありません。

大切なのは、一度の失敗で諦めず、社員を巻き込みながら、より良い形を模索し続けることです。

動画の効果・成果測定(応募数・視聴数・アンケート等)

「作った動画が、本当に効果があったのかどうか、どうやって判断すればいいの?」

そんな疑問も当然ですよね。

採用動画の効果測定は、いくつかの指標を組み合わせて行うのが一般的です。

- 応募数・採用数の変化

動画公開前と公開後で、応募数や採用数にどのような変化があったかを確認します。最も直接的な成果指標と言えるでしょう。 - 動画の視聴回数・視聴維持率

YouTubeなどのプラットフォームでは、動画がどれくらい再生されたか、最後まで見てもらえたか、といったデータを確認できます。 - 採用サイトのアクセス数・滞在時間

動画を掲載している採用ページへのアクセス数や、ユーザーがどれくらいページに留まっているか(滞在時間)も重要な指標です。動画がフックになっている可能性があります。 - 応募者アンケート

応募者に対して「何を見て応募しましたか?」「採用動画は見ましたか?その感想は?」といったアンケートを実施することで、動画が応募のきっかけになったか、どんな印象を持ったかを直接把握できます。 - 面接時の反応

面接時に「動画を見て、特に印象に残った点はありますか?」などと質問してみるのも有効です。動画の内容がどれだけ理解され、共感を呼んでいるかを探ることができます。

これらの指標を定期的にチェックし、分析することで、「どの動画が効果的だったのか」「どこに改善の余地があるのか」が見えてきます。

「成果が見えない」という不安は、こうして「見える化」していくことで、少しずつ解消していくことができるはずです。

動画の効果測定について、もっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。

▶▶採用動画、本当に効果あるの?メリット・デメリット徹底解説

▶▶採用動画の「本当の効果」を引き出す秘訣とは?費用対効果のデータ徹底解説

“予算がない”“うちの規模で大丈夫?”に応える採用動画制作のポイント

「採用動画って、なんだかんだ言ってお金がかかるんでしょ?」

「うちみたいな小さな会社でも、本当に作れるものなの?」

そんな声が聞こえてきそうです。

確かに、本格的な動画制作にはある程度の費用がかかることも事実です。

でも、諦めるのはまだ早いかもしれません。

予算や規模に合わせた動画制作の工夫があるんです。

スマホや社内リソースを使った手作り動画例

実は、必ずしもプロに全てを依頼しなくても、採用動画は作れます。

今や、スマートフォンでも高画質な動画が撮影できますし、無料の編集アプリもたくさんあります。

例えば…

- 社員インタビュー動画

社員数名に、仕事のやりがいや入社理由、職場の雰囲気などをスマホで撮影してインタビュー。編集でテロップを入れるだけでも、十分に伝わる動画になります。 - オフィス・工場紹介動画

社員が普段働いているオフィスや工場の様子を、スマホ片手に紹介。製品が作られる工程や、休憩スペースの様子など、ありのままの日常を映し出すことで、親近感が湧きます。 - 1日の仕事密着動画

ある社員の1日の仕事の流れを追いかけるドキュメンタリー風動画。どんな仕事をしているのか、どんな人と関わっているのかが具体的に分かり、仕事理解に繋がります。

もちろん、プロが作るようなクオリティにはならないかもしれません。

しかし、手作りならではの温かみやリアルさが、かえって求職者の心に響くこともあります。

大切なのは、「自分たちでできる範囲で、まずやってみる」という気持ち。

そこから見えてくるものも、きっとあるはずです。

ただ、あまりにもクオリティーの低いものや、最低限の見やすさなどを担保していないと「逆ブランディング」になりかねません。

その辺りに関しては注意してくださいね。

プロにどこまで任せる?部分外注・サポート活用のコツ

「自分たちだけでは、やっぱり不安…」

「もう少しクオリティの高いものを作りたいけど、予算は抑えたい…」

そんな場合は、動画制作の一部だけをプロに依頼する「部分外注」や、制作サポートを活用するという方法も検討してみましょう。

例えば…

- 企画・構成だけプロに相談する

どんな動画を作れば効果的なのか、どんなメッセージを伝えるべきか、といった戦略部分をプロにアドバイスしてもらい、撮影や編集は社内で行う。 - 撮影だけプロに依頼する

機材や技術が必要な撮影部分だけをプロに任せ、編集は社内の得意なスタッフが行う。 - 編集だけプロに依頼する

撮影は社内で行い、より見やすく、魅力的な動画に仕上げるための編集作業をプロに依頼する。 - 動画活用のコンサルティングを受ける

制作した動画をどう活用すれば効果的なのか、プロの視点からアドバイスをもらう。

このように、全ての工程を丸投げするのではなく、自社のリソースや得意なこと、そして予算に合わせて、プロの力を賢く借りるのがポイントです。

まずは、どこに課題を感じているのか、何をプロに頼みたいのかを明確にすることから始めましょう。

弊社では、撮影レクチャーや編集のみの対応なども、企業様のご予算などの状況に合わせて柔軟に対応しております。

もちろんワンストップで企画・撮影・編集・投稿など全て対応することも可能です。

これから動画制作に力を入れたいなと考えているなら相談は無料ですのでお問い合わせください。

▼▼▼ぜひお気軽にお問い合わせください▼▼▼

社員出演を巻き込む・社内のモチベUPも副産物

採用動画制作は、実は社内のモチベーションアップにも繋がる、という嬉しい効果も期待できます。

社員が動画に出演したり、制作に関わったりすることで、「自分たちが会社の顔になるんだ」という当事者意識が芽生え、自社への愛着や誇りが深まることも少なくありません。

最初は「えー、私がですか…?」と戸惑っていた社員も、完成した動画を見て

「思ったより良い感じに映ってる!」

「会社の魅力が伝わる動画になったね!」

と、達成感や喜びを感じることが多いものです。

また、動画制作の過程で、社員同士が会社の魅力について改めて語り合ったり、お互いの仕事への想いを知ったりする良い機会にもなります。

風通しの良い、活気ある職場づくりにも一役買ってくれるかもしれませんね。

「社員が主役」の動画は、求職者にとっても親近感が湧きやすく、よりリアルな会社の姿を感じ取ってもらえるはずです。

予算を抑えつつ、魅力的な人材を集めるための戦略については、こちらの記事も参考になるかと思います。

▶▶採用動画で「欲しい人材」が集まる企業へ!戦略と成功の秘訣

▶▶採用動画の費用、高いんでしょ?と諦める前に。料金相場と賢い投資術

「作って終わり」にしない!成果を生み続ける運用・改善術

「よし、いい感じの採用動画ができたぞ!」

そう思ったとしても、そこで満足してはいけません。

採用動画は、作ってからが本当のスタートです。

せっかく作った動画も、見てもらえなければ意味がありません。

そして、一度公開したら終わりではなく、継続的に活用し、改善していくことで、より大きな成果に繋がっていきます。

採用動画の種類と、それぞれの活用シーン・メリット

一言で「採用動画」と言っても、実は様々な種類があります。

それぞれの特徴を理解し、目的に合わせて使い分けることが大切です。

会社紹介動画

企業の理念や事業内容、沿革などを網羅的に紹介する、いわば「動画版の会社案内」。

会社の全体像を伝えるのに適しています。

活用シーン

会社説明会、自社ホームページ、採用イベントなど

メリット

企業の信頼性向上、基本的な情報提供

社員インタビュー動画

実際に働く社員の声を通して、仕事のやりがいや職場の雰囲気、キャリアパスなどを伝える動画。求職者が最も共感しやすい動画の一つです。

活用シーン

採用サイト、求人広告、SNSなど

メリット

リアルな情報提供、親近感の醸成、志望度向上

職種紹介動画

特定の職種の仕事内容や1日の流れ、必要なスキルなどを具体的に紹介する動画。

ミスマッチを防ぐのに効果的です。

活用シーン

職種別の募集ページ、説明会での補足資料など

メリット

仕事理解の促進、専門性の高い人材への訴求

オフィス・工場ツアー動画

働く環境や設備を映像で見せる動画。言葉だけでは伝わりにくい職場の雰囲気をリアルに伝えることができます。

活用シーン

採用サイト、オンライン説明会、SNSなど

メリット

職場の魅力発信、入社後のイメージ醸成

社長メッセージ動画

経営者自らが、企業のビジョンや求める人物像、社員への想いなどを語る動画。熱意や人柄が伝わりやすいです。

活用シーン

採用サイトのトップページ、会社説明会の冒頭など

メリット

トップの想いを直接伝えられる、企業理念への共感促進

これらの動画を、あなたの会社の採用戦略に合わせて、効果的に組み合わせていきましょう。

どんな種類の動画を選べばいいか迷ったら、こちらの記事もヒントになるかもしれません。

SNS・採用ページ・YouTube活用、“成果の見える化”の具体策

制作した採用動画は、様々な場所で活用することで、より多くの求職者の目に触れる機会を増やすことができます。

- 自社採用ホームページ

最も基本的な掲載場所。企業の顔となるページに動画を掲載することで、訪問者の離脱を防ぎ、企業理解を深めます。 - 求人媒体

多くの求人サイトでは、動画を掲載できるオプションがあります。文字情報だけでは伝えきれない魅力をアピールしましょう。 - YouTubeチャンネル

自社専用のYouTubeチャンネルを開設し、採用動画をアップロード。キーワード設定を工夫すれば、検索からの流入も期待できます。

チャンネル登録者数や視聴回数など、効果測定もしやすいのがメリットです。 - SNS (Facebook, Instagram, X (旧Twitter), TikTokなど)

特に若い世代へのリーチにはSNSが有効です。動画を短く編集して投稿したり、ライブ配信で質疑応答を行ったりと、双方向のコミュニケーションも可能です。

各SNSの特性に合わせた発信を心がけましょう。 - 会社説明会・採用イベント

説明会の冒頭で動画を流すことで、参加者の興味を引きつけ、その後の説明がスムーズに進みます。

オンライン説明会でも同様に活用できます。 - 社員による紹介・口コミ

社員自身のSNSアカウントで、自社の採用動画をシェアしてもらうのも効果的です。

よりリアルな情報として、求職者に届きやすくなります。

そして、これらのプラットフォームで動画を活用する際には、「成果の見える化」を意識することが重要です。

- 各プラットフォームのアナリティクス機能の活用

YouTubeや各種SNSには、視聴回数、視聴時間、視聴者の属性(年齢層、地域など)、どこからアクセスしてきたか、といったデータを確認できる機能があります。

これらのデータを定期的にチェックし、どんな動画が、どんな層に響いているのかを分析しましょう。 - 動画専用の問い合わせ窓口や応募フォームの設置

「動画を見て応募しました」という流れを明確にするために、動画の概要欄や関連ページに専用の連絡先やフォームを設けるのも一つの手です。 - A/Bテストの実施

例えば、YouTubeのサムネイル(動画の表紙となる画像)やタイトルを2パターン用意し、どちらがより多くクリックされるかをテストする、といった方法です。

小さな改善を繰り返すことで、効果を最大化していきます。

「なんとなく動画を公開している」から、「データに基づいて戦略的に動画を活用している」へ。

この意識の変化が、成果を大きく左右します。

最新の採用動画トレンドや、失敗しない活用法について、さらに詳しく知りたい方は、こちらもご覧ください。

▶▶採用動画トレンド最新版!失敗しない活用法と成功の分かれ道

効果が見えないときの改善例(サムネ・説明文変更、掲載先拡大、応募者アンケート設計等)

「いろいろ試しているけど、なかなか効果が見えてこない…」

そんな時は、焦らずに一つずつ改善策を試してみましょう。

- サムネイル・タイトル・説明文の変更

動画の内容が魅力的でも、クリックされなければ見てもらえません。

求職者が「おっ」と目を引くような、具体的で興味をそそるサムネイルやタイトル、動画の概要が分かりやすく、かつキーワードが含まれた説明文に変更してみましょう。 - ターゲットの見直し・掲載先の拡大

今の動画は、本当に「来てほしい人材」に届いていますか?

ターゲット層を再設定し、その層が見ている可能性の高い媒体(特定のSNS、業界特化型の求人サイトなど)へ掲載先を広げてみるのも有効です。 - 動画の再編集・追加撮影

既存の動画の反応が悪い場合、思い切って内容を一部変更したり、新たなシーンを追加撮影したりすることも検討しましょう。

例えば、社員インタビューで「もっとこんな話が聞きたかった」という声があれば、それに応える内容を追加するなどです。 - 応募者・内定者へのヒアリング・アンケート設計の見直し

実際に動画を見た応募者や内定者に、「どの部分が印象に残ったか」「もっと知りたかったことは何か」などを具体的に聞いてみましょう。

その声を元に、アンケート項目を見直したり、次回の動画制作に活かしたりすることができます。 - CTA(Call to Action:行動喚起)の明確化

動画を見た人に、次にどんな行動を取ってほしいのか(採用ページへのアクセス、説明会への申し込み、問い合わせなど)を明確に伝えられていますか?

動画の最後や説明文に、具体的な行動を促す一言を添えるだけでも効果が変わることがあります。

大切なのは、一度で完璧を目指すのではなく、試行錯誤を繰り返しながら、自社にとっての「正解」を見つけていくことです。

そのプロセス自体が、採用力を高める貴重な経験となるはずです。

まとめ:成果が見える採用動画制作――最初の一歩は「相談」から

ここまで、採用動画の必要性から、制作のポイント、そして成果を生み出すための運用・改善術まで、具体的にお伝えしてきました。

「うちの会社でも、採用動画で何か変わるかもしれない…」

「でも、やっぱり何から手をつければいいのか、具体的に相談してみたい…」

もし、あなたがそう感じているなら、その「相談したい」という気持ちこそが、成果の見える採用動画制作への大切な第一歩です。

悩んだらまずは相談・見積依頼を!

「こんな初歩的なことを聞いてもいいのかな…」

「うちの予算で、どこまでできるんだろう…」

そんな心配は一切いりません。

採用動画制作のプロは、あなたの会社の状況や課題、そして採用に対する想いをじっくりと聞き、最適なプランを一緒に考えてくれます。

- どんな動画を作れば、自社の魅力が一番伝わる?

- 費用はどれくらい見ておけばいい?

- 制作期間はどれくらいかかる?

- 動画を作った後、どうやって活用すれば効果が出る?

など、どんな些細な疑問や不安でも、遠慮なくぶつけてみてください。

複数の会社から話を聞いて、見積もりを取ってみるのも良いでしょう。

その中で、「この会社なら信頼できそう」「ここなら、うちの想いを形にしてくれそう」と感じるパートナーを見つけることが、成功への近道です。

「どこまで頼める?」「何を準備すれば?」も遠慮なく

「相談する前に、何か準備しておくことはある?」

もちろん、事前に自社の強みや課題、ターゲットとする人物像などを整理しておくと、よりスムーズに話が進みます。

しかし、それが完璧にできていなくても大丈夫。

「何から整理すればいいか分からない」という段階から、一緒に考えてくれるのがプロの仕事です。

「企画から丸ごとお任せしたい」

「撮影だけ手伝ってほしい」

「作った動画の活用方法をアドバイスしてほしい」

あなたが「どこまで頼みたいか」に合わせて、柔軟に対応してくれるはずです。

採用動画は、単なる「流行りのツール」ではありません。

あなたの会社の未来を担う大切な仲間と出会うためのものです。

まずは、私たちのような採用動画制作の専門家へ、お気軽にご相談ください。

あなたの会社の魅力が最大限に伝わる、そして「成果が見える」採用動画作りを、全力でサポートさせていただきます。

▼採用動画制作に関するご相談・お見積もりはこちらからお気軽にどうぞ!▼

弊社の動画制作サービスについては下記記事をどうぞ。