最新トレンド情報に「またか…」とため息? 中小企業の社長が抱える採用動画のモヤモヤ

「採用動画かぁ…うちみたいな会社でも、本当に効果があるんだろうか?」

「最新トレンドと言われても、なんだか大企業向けのキラキラした話ばかりで、ピンとこないんだよな…」

もし、あなたが今こんな風に感じているなら、この記事はきっとお役に立てるはずです。

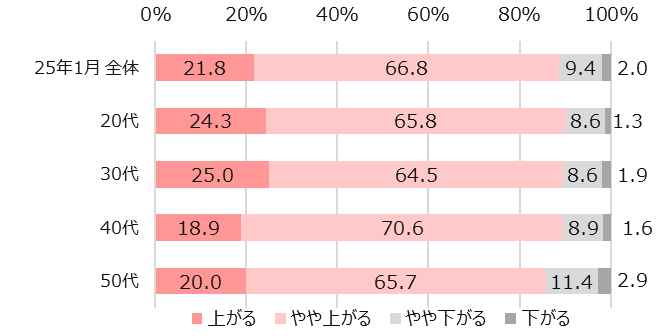

実は、正社員の約88.6%が「リアルな企業情報を動画で見て志望度が上がる」と回答しているんです。

(出典(国内):マイナビキャリアリサーチ)

採用動画は、もはや“一部の企業だけの特別なもの”ではなく、特に私たちのような中小企業にとって、会社の未来を左右する強力な武器になりつつあります。

「結局、何が本当に効果があって、何から手をつければいいの?」

そんなお悩みもよく耳にします。

確かに、中途採用で動画を活用している企業はまだ3割弱(29.9%)というデータもあります(国内調査:マイナビキャリアリサーチより)。

でも、これは裏を返せば、「今だからこそ、やった者勝ち」のチャンスが広がっているということでもあるんです。

この記事では、単に流行りのトレンドを紹介するだけではありません。

国内外の最新データも交えながら、「あなたの会社」が採用動画をどう活用できるのか、具体的なヒントと失敗しないために必要な情報をお届けします。

少しだけ私の話をさせてください。

私は長年、多くの中小企業の動画活用をお手伝いしてきました。

その中で痛感したのは、素晴らしい技術や魅力的な社風を持ちながらも、それをうまく伝えられず、採用で苦労されている企業がいかに多いかということです。

だからこそ、この記事を通じて、少しでも多くの中小企業の社長や採用担当者の方のお力になりたい。

そんな想いで、この記事を書いています。

なぜ今、採用動画の「トレンド」を知ることが、中小企業の未来を左右するのか?

採用動画トレンド、ただの流行語じゃない!見過ごせない本当の重要性

「トレンド」と聞くと、

なんだか追いかけるのが大変そう…

と感じるかもしれませんね。

でも、採用動画におけるトレンドは、単なる一時的な流行とは少し意味合いが違います。

求職者の会社選びが変わった!動画が当たり前の情報源になった現代の採用市場

まず知っておいていただきたいのは、求職者、特に若い世代の会社選びの方法が、昔と比べて大きく変わったという事実です。

例えば、Z世代の情報収集チャネルですが、YouTubeやSNSがそれぞれ3割を超えるという情報もあります。

これは従来のリクルートサイトと肩を並べるほど主要な情報源になっているということなんです。

彼らは、文字情報だけでは伝わらない会社の雰囲気や働く人のリアルな姿を、動画を通じて知りたいと考えています。

トレンドを意識する=求職者の心に響く「共通言語」で語りかけること

つまり、採用動画のトレンドを意識するということは、求職者たちが普段から慣れ親しんでいる表現方法や、彼らが「見たい!」と感じる情報の見せ方を理解し、いわば「共通言語」で語りかけることに繋がります。

せっかく素晴らしい内容の動画を作っても、見てもらえなければ意味がありませんよね。

トレンドを上手に取り入れることで、より多くの求職者の目に留まり、心に響くメッセージを届けることができるようになるのです。

でも、「トレンドって難しそう…」と感じる人もいますよね。

でも実は、ポイントを押さえれば怖くありません。

「そうは言っても、やっぱりトレンドを追いかけるのは難しそう…」

「うちみたいな小さな会社が、そんな流行りの動画なんて作れるわけないよ…」

そんな風に感じる気持ち、とてもよく分かります。

でも、安心してください。

大切なのは、すべてのトレンドを無理に取り入れることではありません。

自社の魅力や伝えたいメッセージに合わせて、ポイントを押さえて賢く活用すること。

それができれば、採用動画は中小企業にとってこそ、大きな力を発揮してくれるはずです。

より詳しい採用動画の基本的な目的やその重要性については、▶▶「採用動画とは?企業が知るべき採用動画を作る目的と戦略的活用法!」の記事でも解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

【2025年-2026年予測】採用動画の注目トレンド大全!中小企業向け「実践のコツ」付き解説

押さえておけば間違いなし!採用動画 最新トレンド5選+α【国内外データに基づくヒント】

では、具体的にどのような採用動画が注目されているのでしょうか?

ここでは、国内外のデータも参考にしながら、特に中小企業が取り組みやすく、効果が期待できる最新トレンドを5つ、さらにプラスαとしてもう一つご紹介します。

それぞれのトレンドに「中小企業向け実践のコツ」も添えましたので、自社ならどう活かせるか、イメージしながら読み進めてみてください。

トレンド1:ショート動画(TikTok、YouTubeショート、Instagramリール) – 短時間で会社の雰囲気を伝えるコツと注意点

今や動画の主流ともいえるのが、TikTokやYouTubeショート、Instagramリールといった「縦型ショート動画」です。

実際に、エンゲージメントが従来型の横長動画の2.5倍という海外の調査結果もあり(海外調査:Firework社レポートより)、短い時間で多くの人の目に触れる「ファーストタッチ」の機会を増やすのに非常に効果的です。

中小企業向け実践のコツ:

「うちの会社でダンスなんて…」

と尻込みする必要はありません!

例えば、社員の何気ない日常の一コマ、普段使っている道具や機械の紹介、あるいは「今日のランチ紹介」といったラフな内容でもOK。

大切なのは、飾らない会社の雰囲気をテンポよく伝えることです。

また、ハッシュタグは「#採用」「#25卒」「#仕事紹介」など、関連性の高いものを3~5個くらいに絞るのがオススメです。

トレンド2:社員のリアルな声と日常を映す「ドキュメンタリー動画」 – 信頼と共感を呼ぶ秘訣

求職者が本当に知りたいのは、パンフレットに載っているような綺麗な言葉だけではありません。

実際に働く社員の「生の声」や、ありのままの「日常業務の様子」です。

あるZ世代調査では、「社員の1日密着動画」が見たい採用動画コンテンツの最も上位にランクインしていました。

編集で飾り立てるのではなく、“素のまま”の姿を見せるドキュメンタリータッチの動画は、求職者に安心感と共感を与え、入社後のイメージを具体的に掴んでもらうのに役立ちます。

中小企業向け実践のコツ:

プロのカメラマンや高価な機材は必要ありません。

社員自身がスマートフォンで撮影したり、チームでお互いの仕事ぶりを紹介し合ったりするのも良いでしょう。

大切なのは、かっこよく見せることよりも、誠実に、ありのままの姿を伝えることです。

「こんな先輩と働きたいな」

「この会社の雰囲気、自分に合ってるかも」

そう思ってもらえたら大成功です。

ただ、最初は、

撮影が難しい、、、

どうやって撮影すればいいの

という方が多いのも事実です。

そういう場合は、ぜひ弊社にご相談ください!

日常的な情報発信の為の、動画制作について考え方や撮影のヒント、またはお見積依頼など、なんでも相談OKです。

▼▼▼ぜひお気軽にお問い合わせください▼▼▼

トレンド3:企業の存在意義や想いを物語る「ストーリーテリング型」 – 小さな会社だからこそ響く物語

会社の規模が小さくても、そこには必ず創業者の熱い想いや、製品・サービスに込められた情熱、そしてお客様や社会への貢献といった「物語」があるはずです。

こうした「ストーリー」を通じて、企業の価値観やミッションを深く伝える動画は、求職者の心に強く響きます。

実際に、ビジネス特化型SNSであるLinkedInの統計では、ストーリーテリングを取り入れた動画はクリックスルーレート(CTR)が約2倍に向上するという海外のデータもあるんです。

中小企業向け実践のコツ:

社長自身がカメラの前で、創業時の苦労話や、この事業を通じて実現したい夢を自分の言葉で語ってみるのも効果的です。

あるいは、長年勤めている社員が、会社の成長と共に感じてきたやりがいや変化を語るのも良いでしょう。

綺麗にまとまっていなくても、その「生々しさ」や「熱量」こそが、応募者の心を動かすものです。

トレンド4:求職者が「自分ごと」として捉える「インタラクティブ(双方向型)動画」 – 参加感で惹きつける

一方的に情報を提供するだけでなく、視聴者が動画の内容に何らかの形で「参加」できるのがインタラクティブ動画です。

例えば、動画の途中で選択肢が現れてストーリーが分岐したり、クイズに答えたり、質問を投げかけたりするような仕掛けが考えられます。

海外では、30秒未満の短い動画にクイズ形式を取り入れたLinkedIn動画が、視聴完了率を200%も増加させたという事例もあるそうです。

日本でも、このような視聴者との双方向性を意識した要素は、今後ますます採用動画の主流になっていくと予測されます。

中小企業向け実践のコツ:

いきなり複雑な分岐ストーリーを作る必要はありません。

例えば、動画の最後に「当社の魅力はAだと思いますか?Bだと思いますか?コメントで教えてください!」と問いかけたり、簡単な仕事内容に関する2択クイズを出したりするだけでも、視聴者の参加意識を高めることができます。

「ただ見るだけ」から「一緒に考える」へ、その小さな変化が大きな違いを生みます。

トレンド5:難しい情報も分かりやすく!「アニメーション・インフォグラフィック動画」 – BtoB企業にも効果的

会社の事業内容や扱っている製品・サービスが専門的で、言葉だけではなかなか魅力が伝わりにくい…

そんな悩みを抱える企業も少なくないでしょう。

特にBtoB(企業向け取引)がメインの会社や、技術系の職種を募集する場合などに有効なのが、アニメーションやインフォグラフィック(図やグラフなど)を活用した動画です。

複雑な情報やデータを視覚的に分かりやすく表現することで、求職者の理解を助け、興味を引き出すことができます。

また、海外調査では、90秒以下の短い動画であれば、視聴維持率50%を維持できるというデータも報告されています(海外調査:Firework社レポートより)。

「アニメーションの分かりやすさ」+「ショート動画」を上手く活用し組み合わせることで、BtoB向けの難解な商材であっても分かりやすく、見てもらいやすい動画に仕上げていくことは可能です。

弊社はアニメーション動画も得意なので、話を聞いてみたいという方はお気軽にお問い合わせください。

中小企業向け実践のコツ:

自社のビジネスモデルや製品の仕組み、あるいは業界における自社の強みなどを、親しみやすいキャラクターやシンプルな図を使って解説してみましょう。

「難しそう」という第一印象を、「なるほど、そういうことか!」という発見に変えることができれば、専門知識を持つ求職者だけでなく、業界未経験のポテンシャル層にも興味を持ってもらえる可能性が広がります。

トレンド+α:ライブ配信やウェビナーアーカイブの活用 – リアルタイムの熱量と手軽さ

会社説明会や社員との座談会などをライブ配信し、そのアーカイブ(録画)を採用動画として活用する動きも活発です。

リアルタイムならではの緊張感や熱量、そして視聴者からの質問にその場で答えるインタラクティブ性は、編集された動画にはない魅力があります。

また、一度実施したウェビナーの録画を再編集して公開すれば、手間をかけずに新たな動画コンテンツを生み出すことも可能です。

中小企業向け実践のコツ:

大掛かりなスタジオや配信設備は不要です。

会議室から、あるいは社員のデスクからでも、スマートフォンやPCのカメラを使って手軽に始めることができます。

大切なのは、視聴者とのコミュニケーションを楽しむ姿勢です。

採用動画の種類について、さらに詳しく知りたい方は▶▶「採用動画の種類、どれが正解?中小企業こそ知りたい選び方と成功のコツ【簡単診断チャート付き】」の記事で掘り下げていますので、こちらもぜひご覧ください。

自社にピッタリの動画スタイルを見つけるヒントが見つかるはずです。

「それ、うちの会社かも…」採用動画トレンドの罠!よくある失敗パターン図鑑

良かれと思ってやったのに… トレンド追従で起こりがちな5つの悲劇と回避策

さて、ここまで様々な採用動画のトレンドをご紹介してきましたが、ここで一つ、とても大切なことをお伝えしなければなりません。

それは、「トレンドだからといって、何も考えずに飛びつくと、かえって逆効果になることもある」ということです。

ここでは、中小企業が採用動画でトレンドを意識するあまり、陥ってしまいがちな「悲劇」とも言える失敗パターンを5つご紹介します。

自社に当てはまっていないか、チェックしながら読んでみてください。

悲劇1:目的不明の「ただバズりたい」動画 → 会社の信頼ガタ落ちの逆ブランディング

「とにかく話題になればいいんでしょ?」とばかりに、流行りのダンスを踊ってみたり、奇抜な演出に走ったり…。

しかし、その動画が「誰に」「何を伝えたいのか」という本来の目的を見失ってしまうと、単なる「お騒がせ動画」で終わってしまう可能性があります。

最悪の場合、会社のイメージを損ない、真剣に就職先を探している求職者からは敬遠されてしまう「逆ブランディング」に繋がりかねません。

これは、「流行りの派手な服を、自分に似合うかどうか考えずに無理に着てみたら、なんだか場違いで恥ずかしい思いをしてしまった…」という状況に似ていますよね。

悲劇2:自社の魅力とミスマッチな「よそ行き」動画 → 誰の心にも響かず応募ゼロ

「イマドキの若者は、きっとこういうのが好きなんだろうな…」

そんな憶測だけで、自社の社風や実際の雰囲気とはかけ離れた、いわば「よそ行きの顔」ばかりを見せる動画を作ってしまうケースです。

背伸びをしすぎたり、実態以上に良く見せようとしたりすると、見る側はどこか嘘臭さを感じ取ってしまいます。

結果として、誰の心にも響かず、共感も得られず、もちろん応募にも繋がらない…という悲しい結果を招きかねません。

悲劇3:予算と時間だけ浪費…作りっぱなしで誰も見ない「自己満」動画

「よし、流行りの動画を作ったぞ!これで安心だ」

そう思って、動画を公開した後は何の分析も改善もせず、放置してしまってはいませんか?

海外の統計メディア「Lenostube」によると、YouTubeの1セッションあたりの平均視聴時間は7分37秒と、比較的長く視聴される傾向にあります。

これは、ジャンルにもよりますが、視聴者がYouTubeで一定時間動画を見ていることを示しています。

しかし、ただ動画を公開するだけで、そのポテンシャルを最大限に引き出せているとは限りません。

YouTubeには毎日膨大な量の動画がアップロードされており、その中で視聴者の関心を引きつけ、意図したメッセージを届け、最終的に何らかの成果につなげるためには、戦略的なアプローチが不可欠です。

例えば、視聴者がどのような動画を求めているのか、どのようなキーワードで検索しているのか、どのような関連動画からあなたの動画にたどり着くのか、といった点を理解することは重要です。

また、動画のパフォーマンスを定期的に分析し、改善を重ねていく努力も求められます。

せっかく時間と費用をかけて作った動画も、視聴者に響かず、次の行動を促せなければ、その効果は限定的になってしまうかもしれません。

単に動画をアップロードするだけでなく、視聴データに目を向け、改善を続けることで、「自己満足」で終わらせない価値ある動画施策を目指しましょう。

悲劇4:著作権・肖像権を軽視したSNS投稿 → 思わぬトラブルで炎上、法的問題へ

「この音楽、流行ってるから使っちゃえ!」

「社員の顔も、別に許可取らなくても大丈夫でしょ?」

そんな軽い気持ちで動画を制作・公開してしまうと、思わぬ著作権侵害や肖像権侵害といったトラブルに発展する可能性があります。

特にSNSでの拡散力が高い現代では、一度問題が起きてしまうと、あっという間に情報が広まり、企業の信用を大きく損なう「炎上」騒ぎになりかねません。

「知らなかった」では済まされないのが、こうした法的な問題の怖いところです。

悲劇5:「うちには無理」と最初から諦め → 結果、何も変わらない現状維持

「トレンドなんて、うちみたいな小さな会社には関係ないよ…」

「動画制作なんて、お金も手間もかかるし、専門知識もないし…」

そうやって、最初から「無理だ」と決めつけて、何も行動を起こさなければ、当然ながら現状は何も変わりません。

採用の悩みは解決されず、時間だけが過ぎていく…。

これもまた、ある意味では大きな「失敗」と言えるのではないでしょうか。

これは「良い失敗」?それとも「悪い失敗」?動画制作で成長するヒント

どんなことにも失敗はつきものですが、採用動画制作における「失敗」には、

次に繋がる「良い失敗」と、ただ時間と資源を浪費するだけの「悪い失敗」があります。

例えば、チャレンジした結果、再生回数が伸びなかったとしても、その原因を分析し、「次はこうしてみよう」と改善に繋げられれば、それは貴重な学びを得た「良い失敗」と言えるでしょう。

一方で、明確な目的もなく流行に飛びついたり、リスク管理を怠ってトラブルを招いたりするのは、避けるべき「悪い失敗」です。

これは、「転んだとしても、ただ痛いだけで終わるか、それとも何か大切なものを掴んで起き上がるかの違い」のようなものかもしれませんね。

トレンド迷子にならない!「自社らしさ」を活かす採用動画戦略の見つけ方

流行りだけじゃない!「わが社に本当に必要な動画」を見極める3ステップ

ここまで、採用動画のトレンドと、陥りがちな失敗パターンについてお話ししてきました。

「じゃあ、結局うちはどうすればいいの?」

そんな声が聞こえてきそうですね。

大丈夫です。

ここからは、トレンド情報に振り回されず、本当に自社に合った、効果的な採用動画戦略を見つけるための具体的な3つのステップをご紹介します。

ステップ1:誰に届けたい?何を伝えたい?採用動画の「目的」と「ターゲット」を徹底的に明確化

まず、何よりも先に明確にしなければならないのは、「誰に、どんなメッセージを伝え、その結果どうなってほしいのか?」ということです。

「とにかく多くの人に見てもらいたい」では、焦点がぼやけてしまいます。

・「新卒の技術系学生に、当社の高い技術力と成長できる環境を伝え、説明会への参加を促したい」

・「経験豊富な中途採用候補者に、当社の安定した経営基盤と働きやすい社風をアピールし、具体的な仕事内容への興味を持ってもらいたい」

というように、できるだけ具体的にターゲット像と動画のゴールを設定することが重要です。

「あなたの会社が本当に来てほしい人材は、一体どんな情報を求めているでしょうか?」

ぜひ、じっくりと考えてみてください。

動画制作の基本的な進め方や目的設定については、▶▶「動画制作とは?企画から公開までのプロセスと目的を解説」のページも参考になるかと思います。

ステップ2:自社の「隠れた魅力」と「社風」を棚卸し!トレンドとの最適な掛け合わせ方

次に、自社の「強み」や「魅力」、そして「社風」といったものを徹底的に洗い出してみましょう。

それは、高い技術力かもしれませんし、アットホームな人間関係かもしれません。

あるいは、ユニークな福利厚生や、地域社会への貢献といったことかもしれません。

大切なのは、無理に流行りのスタイルに自社を合わせるのではなく、自社が元々持っている魅力と、先ほどご紹介したようなトレンドを、どうすれば上手く掛け合わせることができるか、という視点です。

ステップ3:いきなり全力投球は危険!小さなテストから始める「はじめの一歩」

「よし、やるぞ!」と意気込むのは素晴らしいことですが、最初から完璧な動画を求めて、いきなり大きな予算と時間を投入するのは、特に中小企業にとってはリスクが高いかもしれません。

TikTokの公式資料にヒントがありました。

例えば、広告でリード獲得(見込み顧客の獲得)を目指す際には、まず「幅広いターゲティング」で多くの人にリーチし、そこから得られる成果やCPL(顧客獲得単価)を参考に最適化を進めていく、という考え方が示されています。

いきなり一点集中するのではなく、まずは広く可能性を探るアプローチです。

採用動画もこれと同じで、まずは「小さなテスト」から始めてみることをお勧めします。

例えば、まずはスマートフォン1台で、社長や社員の誰かにインタビューしてみる。

そこで得られた反応や課題点を踏まえて、少しずつ改善を重ねていく方が、結果的に成功への近道になることも多いのです。

【経営者必見】採用動画の費用対効果、どう考えればいい?投資を無駄にしないための勘どころ

経営者の方にとって、最も気になるのはやはり「費用対効果」ではないでしょうか。

採用動画への投資は、決して安くはありません。

だからこそ、その効果をどう測定し、どう判断するかが重要になります。

単純な応募数だけでなく、応募者の質の変化、内定承諾率の向上、あるいは社員のエンゲージメント向上といった間接的な効果も視野に入れる必要があります。

また、一度制作した動画を様々な媒体で長期間活用することで、一人当たりの採用コストを抑えることも可能です。

動画制作の具体的なメリットや投資回収については、▶▶「動画制作のメリットを徹底解説!投資回収から採用強化まで成功の秘訣」の記事で詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。

作っただけでは終わらせない!採用動画の効果を120%引き出す運用術

宝の持ち腐れにしない!動画公開後の「ひと手間」が採用成果を劇的に変える

素晴らしい採用動画が完成したとしても、それはゴールではなく、あくまでスタートラインです。

その動画を、どうやって求職者の元へ届け、そしてどう効果を測定し、改善していくか。

この「動画公開後のひと手間」こそが、採用成果を劇的に変える鍵となります。

どこで見せるのが正解?YouTube、TikTok、自社HP…最適なプラットフォーム選びのコツ

制作した採用動画を公開する場所は、一つに絞る必要はありません。

ターゲットとする求職者層がよく利用するプラットフォームを複数活用するのが効果的です。

YouTube:

幅広い層にリーチでき、詳細な情報提供にも向いています。チャンネル登録を促し、継続的な情報発信の場としても活用できます。

TikTok、Instagramリール、YouTubeショート:

若年層へのリーチに強く、短時間でインパクトを与えたい場合に有効です。

自社採用ホームページ:

最も重要な情報発信拠点です。

他のプラットフォームから誘導し、より詳しい情報や応募への導線を整備しましょう。

求人媒体:

動画を掲載できる求人サイトも増えています。

応募を検討している顕在層に直接アプローチできます。

SNS(X(旧Twitter)、Facebookなど):

動画の更新情報や、採用に関するちょっとした情報を発信し、企業アカウントのフォロワーとの関係性を深めるのに役立ちます。

それぞれのプラットフォームの特性を理解し、動画の内容や目的に合わせて使い分けることが大切です。

「見つけてもらう」ための魔法:魅力的なタイトル、目を引くサムネイル、検索される説明文

どんなに素晴らしい動画でも、求職者に見つけてもらえなければ意味がありません。

動画を公開する際には、以下の3つの要素に特に注意を払いましょう。

1.魅力的なタイトル:

動画の内容が一目で分かり、かつ「見てみたい!」と思わせるようなキャッチーなタイトルをつけましょう。

ターゲットが検索しそうなキーワードを盛り込むことも重要です。

2.目を引くサムネイル:

動画の「顔」とも言えるサムネイル画像は、クリック率を大きく左右します。

動画の中で最も印象的なシーンを選んだり、興味を引くテキストを加えたりする工夫が必要です。

3.検索される説明文(概要欄):

動画の内容を補足する詳細な説明や、関連情報へのリンク、そして重要なキーワードを盛り込むことで、検索エンジンやプラットフォーム内検索からの流入を増やすことができます。

これらの「見つけてもらうための工夫」は、地道ですが非常に効果があります。

動画の効果、ちゃんと測ってる?見るべき指標と改善に繋げるPDCAサイクルの回し方

動画を公開したら、定期的にその効果を測定し、改善に繋げていく「PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)」を回すことが不可欠です。

具体的にどのような指標を見れば良いのでしょうか?

例えば、YouTubeの採用広告であれば、平均的なクリックスルーレート(CTR)は2.36%程度がひとつのベンチマークになるという海外の統計データがあります。

また、TikTokであれば、視聴完了率と、そこからプロフィールページへどれだけ遷移したか(プロフィール遷移率)を掛け合わせて効果を追っていくと、改善点が見えやすくなると言われています。

その他にも、

視聴回数:

どれだけ多くの人に見られたか。

視聴維持率:

動画のどこまで見てもらえたか。離脱ポイントはどこか。

エンゲージメント数:

高評価、コメント、共有の数。視聴者の反応はどうか。

ウェブサイトへの誘導数:

動画から自社採用サイトへどれだけ誘導できたか。

応募数・問い合わせ数:

動画経由での応募や問い合わせがどれだけあったか。

これらのデータを分析し、「どの動画が効果的だったのか」「どこに改善の余地があるのか」を把握し、次の動画制作やプロモーション戦略に活かしていくことが重要です。

社内に眠っていませんか?既存の動画コンテンツを再編集して「おいしいとこ取り」する裏技

「新しい動画を作るのは大変…」

と感じるなら、まずは社内に眠っている既存の動画素材を見直してみるのもありです。

例えば、

- 過去の会社説明会の録画

- 製品紹介のプロモーションビデオ

- 社内イベントの記録映像

など…。

これらの映像の一部を切り取ったり、テロップやナレーションを加えたりして再編集するだけで、立派な採用動画コンテンツとして蘇らせることができるかもしれません。

特に、中小企業が成果を出すための動画活用術全般については、▶▶「動画の種類を知って成果に繋げる!【目的別】中小企業の動画活用術」でも詳しくご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

まとめ:採用動画トレンドは怖くない!未来の仲間と出会うための「はじめの一歩」

まとめ:採用動画トレンドを「自社の武器」に変え、理想の人材を引き寄せるために

さて、ここまで採用動画の最新トレンドから、中小企業が陥りがちな失敗パターン、そして自社に合った戦略の見つけ方、さらには効果を最大化する運用術まで、幅広くお話ししてきました。

大切なポイントをもう一度おさらいしましょう。

- 採用動画のトレンドを知ることは、求職者との「共通言語」で語りかけるために重要です。

- しかし、トレンドを鵜呑みにするのではなく、自社の目的や魅力と照らし合わせ、「自社らしさ」を活かすことが何よりも大切です。

- 失敗を恐れず、まずは小さな一歩から始めてみること。そして、効果を測定し改善を続けること。

- 国内外のデータが示すように、動画は採用においてますます強力なツールになっています。

AIの活用が進む海外の採用市場では、採用系会社の実に80%が、2027年までに何らかのAI機能を自社製品に組み込むと予測されているほどです。

このように、採用の世界は常に変化しています。

その変化を恐れるのではなく、新しい情報をキャッチアップし、自社の武器として活用していく姿勢が、これからの時代を生き抜く中小企業には不可欠と言えるでしょう。

小さな会社だからこそ、できること、響くことがあります。

社長の熱い想い、社員一人ひとりの個性、そしてお客様や地域社会との温かいつながり…。

そうした「顔の見える」魅力が、動画にはあります。

この記事が、あなたの会社の採用活動にとって、少しでもお役に立てたなら嬉しいです。

採用動画のトレンド活用、「何から相談すれば…?」その一歩を、私と一緒に踏み出しませんか?

こんなお悩みありませんか?

「採用動画のトレンド、少しは理解できた気がするけど、やっぱり自社でどう活かせばいいか、具体的なイメージがまだ湧かないな…」

「うちの会社でも、本当に効果のある採用動画なんて作れるんだろうか…」

もし、あなたがまだそんな不安を抱えていらっしゃるなら、ぜひ一度、弊社にお話を聞かせていただけませんか?

どんな些細なことでも構いません。

「うちの会社でも、こんな動画って作れるかな?」

「費用はどれくらいかかるものなの?」

そんな素朴な疑問にも、様々な事例やこれまでの経験を踏まえ、本気でお答えさせていただきます。

あなたの会社が、採用動画を通じて理想の人材と出会い、さらに大きく飛躍するための一歩を、一緒に踏み出せることを楽しみにしています。

▼▼▼ぜひお気軽にお問い合わせください▼▼▼

弊社の動画サービスについて詳しく知りたい方は下記をチェックしてください!