「そろそろ本格的に動画を活用したいけど、何から手をつけたらいいんだろう…」

「動画制作には企画書が大事だって聞くけど、具体的に何を書けばいいのか分からない…」

こんな風に、最初の一歩で足が止まってしまっている方も多いのではないでしょうか。

実は、動画制作が成功するかどうかの9割は、撮影や編集が始まる前の「企画書」の段階で決まっていると言っても過言ではありません。

この記事では、その事業投資を成功に導くための軸となる「企画書の書き方」を、誰にでも分かるように具体的にお伝えします。

この記事を読み終える頃には、あなたの頭の中にある漠然としたアイデアがくっきりとした設計図に変わり、自信を持って制作会社とも話せるようになっているはずです。

この記事はこんな方にオススメ

- 企画書の作成方法がわからない方

- 企画書作成のポイントを知りたい方

- なぜ企画書が大事なのか知りたい方

第1章: なぜ動画制作に「企画書」が絶対に必要不可欠なのか?

そもそも、なぜ動画制作に企画書が必要なの?3つの理由

「企画書って、なんだか面倒くさそう…」と感じるかもしれませんね。

ですが、この一手間が、後のトラブルを防ぎ、結果的に時間もコストも節約してくれる、とても重要な役割を担っているんです。

企画書が絶対に必要不可欠な理由は、大きく以下の3つです。

- 関係者との「認識のズレ」を防ぐため

- 動画制作の「目的」が明確になり、ゴールがブレなくなるため

- 正確な「見積もり」が取れ、費用対効果を判断する基準になるため

それでは、一つずつ見ていきましょう。

1. 関係者との「認識のズレ」を防ぐため

企画書がないと、社内のメンバーや制作会社との間で「こんなはずじゃなかった…」という認識のズレが生まれやすくなります。

言葉だけでのやり取りは、人によって受け取り方がバラバラになりがちです。

2. 動画制作の「目的」が明確になり、ゴールがブレなくなるため

「なんとなくカッコいい動画」を目指してしまうと、誰の心にも響かない、目的の分からない動画が出来上がってしまいます。

企画書を作成する過程で、「何のために、この動画を作るのか?」という目的が明確になり、

3. 正確な「見積もり」が取れ、費用対効果を判断する基準になるため

企画書がなければ、制作会社も正確な見積もりを出すことができません。

「だいたい〇〇円くらい」といった曖昧な金額で進めてしまうと、後から追加費用が発生することも。

作りたい動画の内容を具体的に示すことで、初めて適正な費用が分かり、

第2章: 【テンプレート付】動画制作の企画書に書くべき必須7項目と書き方

これだけ押さえればOK!動画制作の企画書に盛り込むべき7つの必須項目

ここがこの記事で最もお伝えしたい、まさに心臓部です。

これからご紹介する7つの項目を一つずつ、じっくりと考えて埋めていくことで、あなたの動画制作は成功へと大きく近づきます。

この章で解説する7つの項目はこちらです。

- ① 動画制作の「目的」

- ② ターゲット

- ③ 動画の種類と方向性

- ④ 構成案・ストーリー

- ⑤ 配信プラットフォーム

- ⑥ 予算

- ⑦ 納期・スケジュール

各項目について、考え方のヒントや具体例を交えながら詳しく解説します。

① 動画制作の「目的」(なぜ、この動画を作るのか?)

全ての判断の基準となる、最も重要な項目です。

ここが曖昧だと、プロジェクト全体が航海図のない船のようになってしまいます。

- 悪い例:

「会社の認知度を上げたい」「売上をアップさせたい」 - 良い例:

「新製品に関するウェブサイトからの問い合わせ件数を、動画公開後3ヶ月で月10件増やす」「ECサイトのコンバージョン率を1.5%改善する」

このように、「いつまでに」「何を」「どれくらい」達成したいのかを、具体的な数値で設定することが成功の鍵です。

さらに、「なぜ問い合わせを増やしたいのか?」→「確度の高い見込み客に営業リソースを集中させたいから」というように、

② ターゲット(誰に、何を伝えたいのか?)

「誰に」届けたいのかを、一人の人物像が目に浮かぶレベルまで具体的にイメージしましょう。

「すべての人」に向けたメッセージは、結局誰の心にも深く刺さりません。

- 年齢・性別・職業:

40代男性、中小企業の開発部門マネージャー - 悩み・課題:

部下の技術者採用に苦戦している。自社の技術力の魅力がうまく伝わらない。 - 情報収集の方法:

業界専門誌のWeb版、技術系のYouTubeチャンネルをよく見る。

このような具体的な人物像(ペルソナ)を設定することで、「その人なら、どんな言葉に心を動かされるか?」「どんな情報が役に立つか?」といった視点が生まれ、動画のクオリティが格段に上がります。

③ 動画の種類と方向性(どんな動画にするか?)

ここでは、設定した目的とターゲットに基づき、動画の種類や全体的な雰囲気(トーン&マナー)の方向性を仮置きします。

例えば、「信頼感を重視した、落ち着いた雰囲気のインタビュー動画」や「親しみやすさを重視した、少しユーモラスな製品紹介動画」といった形です。

(具体的な動画の種類と、その選び方については第4章で詳しく解説します)

④ 構成案・ストーリー(動画の設計図)

動画の簡単な流れ、つまり設計図を作ります。

視聴者の心を動かすには、論理的で共感を呼ぶストーリー展開が不可欠です。

動画は「冒頭の5秒」が命と言われます。

- 基本的な構成の型(例:PASONAの法則)

- P (Problem): 問題提起(こんなことで悩んでいませんか?)

- A (Affinity): 共感(その気持ち、よく分かります)

- So (Solution): 解決策の提示(実は、こんな解決策があるんです)

- N (Narrow down): 限定・絞り込み(今なら、この動画を見ている方だけに…)

- A (Action): 行動喚起(さあ、今すぐお問い合わせを!)

まずはこのような型に当てはめて、伝えたいメッセージを整理してみましょう。

⑤ 配信プラットフォーム(どこで、どう見せるか?)

完成した動画をどこで公開するのかを記載します。

なぜ企画段階でこれを決めるかというと、プラットフォームによって最適な動画の長さや画面の比率(縦長か横長か)が変わってくるからです。

(最適な配信先の決め方についても、第4章で詳しく触れます)

⑥ 予算(どれくらいの費用を想定しているか?)

動画制作には、企画費、撮影の人件費、機材費、編集費、BGMや素材の費用など、様々なコストがかかります。

予算を伝えることで、制作会社はその範囲内で実現可能な最善のプランを提案してくれます。

もし予算感が全く分からなければ、「費用は抑えたいが、〇〇の表現だけはこだわりたい」といった要望を伝えるだけでも大丈夫です。

クオリティと費用のバランスを相談しましょう。

⑦ 納期・スケジュール(いつまでに、何が必要か?)

動画を公開したい日から逆算して、スケジュールを立てます。

一般的に、1〜3分程度の動画でも、企画から納品まで1.5ヶ月〜2ヶ月ほどかかることが多いです。

特に、社内関係者への確認や修正指示のやり取りには、思った以上に時間がかかるもの。

この「確認期間」を多めに見積もっておくのが、スムーズに進行させるコツです。

第3章: 企画書で失敗しないための3つの注意点

ここで差がつく!動画制作の企画書で失敗しないための注意点

企画書を作る上で、多くの人がついやってしまいがちな注意点を3つお伝えします。

- ① 完璧を目指しすぎない。「たたき台」でOK

- ② 社内の「想い」を詰め込みすぎない

- ③ 丸投げはNG!制作会社は「パートナー」

ここを意識するだけで、プロジェクトの成功率がグッと上がりますよ。

① 完璧を目指しすぎない。「たたき台」でOK

最初から100点満点の企画書を作ろうとすると、いつまで経っても完成しません。

それを「たたき台」としてプロである制作会社に相談し、一緒にブラッシュアップしていく方が、結果的に良いものが出来上がります。

② 社内の「想い」を詰め込みすぎない

「あれも伝えたい、これも見せたい」という想いが強すぎると、結局何が言いたいのか分からない、メッセージのぼやけた動画になってしまいます。

視聴者が一度に受け取れる情報は限られています。

③ 丸投げはNG!制作会社は「パートナー」

良い動画は、発注側と制作会社が一体となって初めて生まれます。

企画書を渡して「あとはよろしく」と丸投げするのではなく、企画書を基に対話を重ね、

第4章: 企画の次は?動画の種類・配信方法・配信先を決める

第2章で触れた「動画の種類」や「配信先」について、ここでは選択肢を分かりやすく整理し、それぞれの特徴を解説します。

- 動画の種類の決め方

- 配信方法の決め方

- 配信先の決め方

自社の目的に最も合うものはどれか、比較検討してみてください。

①動画の種類の決め方

ここでは、代表的な5つの動画の種類について解説します。

採用動画

目的: 優秀な人材の確保、企業文化の伝達。

特徴: 求人サイトのテキスト情報だけでは伝わらない「社内の雰囲気」や「社員の人柄」をリアルに届けることができます。特に、専門職や技術職の採用において、仕事のやりがいや現場の熱量を伝えるのに非常に効果的で、入社後のミスマッチを防ぐ役割も果たします。

製品・サービス紹介動画

目的: 売上向上、問い合わせ数の増加。

特徴: 静止画や文章では分かりにくい、製品の動きや使用感、サービスの操作フローなどを直感的に理解してもらえます。BtoBの複雑なシステムから、BtoCの商品の魅力まで、具体的な利用シーンを見せることで視聴者の購買意欲に直接働きかけることができます。

読んでみてください

ブランディング動画

目的: 企業イメージの向上、顧客ロイヤルティの醸成。

特徴: 直接的な販売促進ではなく、企業の「姿勢」や「価値観」、創業ストーリーなどを伝えることで、視聴者との長期的な信頼関係を築くことを目指します。価格競争から抜け出し、企業のファンを増やす上で、採用活動や高価格帯の商材を扱う企業にとって特に重要になります。

読んでみてください

お客様の声・導入事例動画

目的: 商品やサービスへの信頼性向上、導入検討の後押し。

特徴: 企業側からのアピールよりも、利害関係のない第三者の「本音」は、検討段階の顧客の背中を押す強力な後押しとなります。導入に至った経緯や、導入後の具体的な成果を語ってもらうことで、信頼性が飛躍的に高まり、説得力のあるコンテンツになります。

マニュアル・研修動画

目的: 顧客サポートの効率化、社内教育コストの削減。

特徴: 何度も同じ説明をする手間を省き、顧客満足度の向上や社内教育の標準化・効率化に繋がります。一度作成すれば、24時間いつでもどこでもアクセス可能な「動くマニュアル」として機能し、長期的に会社の資産となります。

②配信方法の決め方

動画の「見せ方」には、主に以下の3つの方法があります。

ショート動画(1分以内)

メリット: スマートフォンの縦型画面に最適化されており、通勤中などの「スキマ時間」に気軽に見てもらえます。トレンドの音源やエフェクトを活用することで、予期せぬ大きな拡散を生む可能性があります。

デメリット: 情報が次々と流れていくため、視聴者の記憶に残りづらい側面もあります。深い理解やブランディングよりも、まずは「知ってもらう」ためのきっかけ作りに向いています。

読んでみてください

ロング動画(数分以上)

メリット: 専門的な知識の解説や、製品開発の裏側など、テーマを深掘りすることで、企業の専門性や信頼性をアピールできます。チャンネル登録などを通じて、ファンとの継続的な関係を築くことができます。

デメリット: 冒頭で視聴者の心を掴み、飽きさせないためのストーリーテリングや編集の工夫が不可欠です。制作にかかる時間とコストも、ショート動画より大きくなる傾向があります。

ライブ配信

メリット: コメント機能などを通じて、視聴者からの質問にその場で答えたり、アンケートを取ったりと、リアルタイムな交流が可能です。編集されていない生の情報だからこその信頼感や、イベント感を演出し、コミュニティの熱量を高めるのに最適です。

デメリット: やり直しがきかないため、機材トラブルや進行の滞りなどのリスクが伴います。入念なリハーサルと、不測の事態に対応できる体制が必要です。

③配信先の決め方

ターゲットに動画を届けるための「場所」として、代表的な4つの選択肢をご紹介します。

YouTube

特徴: 世界最大の動画プラットフォームであり、幅広い層にリーチ可能です。「〇〇 方法」といった検索からの流入も期待できるため、ハウツー動画や導入事例など、視聴者が能動的に情報を探しに来るコンテンツとの相性が抜群です。一度公開した動画が、数年後も検索経由で新たな見込み客を連れてきてくれる「ストック型」の資産になります。

Instagram / TikTok

特徴: 若年層が中心で、ビジュアルやトレンドが重視されます。エンゲージメント(いいね、コメント等)が高まりやすく拡散力が高いのが魅力です。商品のビジュアル的な魅力や、社員の素顔を見せるような人間味のあるコンテンツが好まれます。「バズる」ことを狙いやすく、短期間での認知度向上に威力を発揮しますが、情報はどんどん流れていってしまう「フロー型」のメディアです。

読んでみてください

▶▶【2025年最新】動画制作トレンドを解説!自社に合う活用法とは

自社サイト(ホームページ)

特徴: すでに自社に興味を持って訪問している、最も熱量の高いユーザーに対して情報を提供できます。企業概要ページにブランドストーリー動画を、製品ページに紹介動画を埋め込むなど、サイト訪問者の離脱を防ぎ、理解を深めるための決定打として機能します。問い合わせや購入への最後の後押しに非常に効果的です。

Facebook / LinkedIn

特徴: 実名登録が基本で、ビジネス目的の利用者が多いプラットフォームです。特にLinkedInは、役職や業種、企業規模などで非常に精度の高いターゲティング広告が可能です。BtoB向けの動画や、決裁権を持つ特定の人物に戦略的にメッセージを届けたい場合に最適です。

第5章: 信頼できる動画制作会社の選び方

企画書が完成したら?信頼できる動画制作会社の選び方3つのポイント

しっかりとした企画書が手元にあれば、次はそれを実現してくれる最高のパートナー探しです。

信頼できる制作会社を見つけるための3つのポイントをご紹介します。

- ① 自社と似た「課題解決」の実績があるか

- ② コミュニケーションがスムーズか

- ③ 企画・戦略から相談に乗ってくれるか

① 自社と似た「課題解決」の実績があるか

単に綺麗な動画を作った実績だけでなく、「〇〇という課題を抱えた企業を、動画でこのように支援し、△△という結果に繋げた」といった具体的な課題解決ストーリーを聞き出しましょう。

② コミュニケーションがスムーズか

問い合わせへの返信が速いか、専門用語を使わずに分かりやすく説明してくれるかなど、担当者との相性も非常に大切です。

③ 企画・戦略から相談に乗ってくれるか

ただ言われた通りに作るだけでなく、企画書の内容をさらに良くするための提案をしてくれたり、動画を公開した後の活用方法まで一緒に考えてくれたりする会社は、本当に頼りになります。

第6章: なぜ今、企画が重要なのか?昔と今の動画制作の決定的違い

従来の動画制作方法との違いとは

「昔はここまで企画にこだわらなくても、動画は機能していたはずだ」と感じる方もいるかもしれません。

なぜ今、これほどまでに企画段階での緻密な設計が重要になったのでしょうか。

その答えは、私たちを取り巻く環境、特に「情報との接し方」の劇的な変化にあります。

昔、情報発信の主役がテレビだった時代は、企業が情報を一方的に「プッシュ」できました。

視聴者は決まった時間にテレビの前に座り、流れてくる情報を受動的に見ていたのです。

しかし、インターネットが主役の現代では、状況は一変しました。

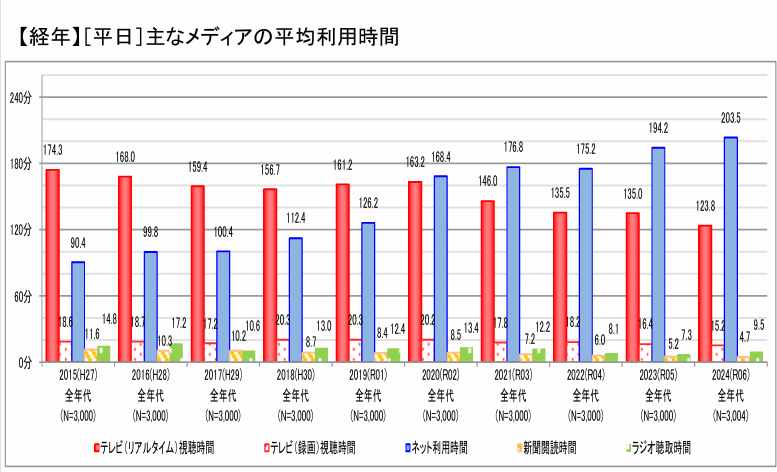

この決定的変化の根拠となるのが、公的なデータです。

総務省の調査によれば、1日の平均メディア利用時間は、テレビが123.8分であるのに対し、インターネットは203.5分となり、完全に逆転しています。

(出典: 総務省)

この「視聴者が主役の時代」では、企業からの一方的な発信は、無数の情報の中に埋もれる「ノイズ」になってしまいます。

「企画の軸」を持つことの重要性は、まさにこの視聴者の行動変容を捉え、選ばれるコンテンツを戦略的に設計するためにあるのです。

まとめ:動画制作の企画書は、成功へのブレない「羅針盤」

今回は、動画制作の成功を左右する「企画書の書き方」について解説しました。

- 動画制作は重要な「事業投資」。企画書はその成功を占う計画書

- 「目的」を明確にすれば、その後の判断軸がブレなくなる

- 視聴者が「自ら選ぶ」時代。企画の軸がなければ見てもらえない

- 企画書は完璧でなくてOK。たたき台としてプロに相談しよう

企画書作りは、少し面倒に感じるかもしれません。

ですが、この一手間が、結果的に時間とコストの無駄を防ぎ、成功への一番の近道になります。

この記事を参考に、あなただけの成功への「羅針盤」を、ぜひ作り始めてみてください。

さあ、最初の一歩を踏み出しましょう。

動画制作をもっと知りたい方はコチラ

▶▶動画制作 - ワイビーラボ|動画制作・SNS運用・MEOでデジタル成長をサポート

「企画書のたたき台について、プロの意見を聞いてみたい」

「自社の目的に合った動画の種類から相談したい」

そんな時は、お気軽にお問い合わせください。

▼▼▼いつでもお問い合わせください▼▼▼