「動画マーケティングのトレンドは気になるが、情報が多すぎて結局、自社には何が合うのか分からない」。

「制作会社から『これが最新のトレンドです』と提案されても、その妥当性を判断できない」。

多くの中小企業の経営者やマーケティング担当者が、このような悩みを抱えています。

次々と現れる新しい手法やプラットフォームの波に乗り遅れることへの焦りを感じる一方で、限られた予算とリソースをどこに投下すべきか、確信が持てないのではないでしょうか。

本レポートは、単なるトレンドの羅列ではありません。

日本の広告業界を牽引する大手広告代理店や政府機関が発表した信頼性の高い調査データに基づき、現代の動画市場で起きている本質的な変化を解き明かします。

そして、そのデータが自社のビジネスにとって何を意味するのかを具体的に解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたは情報に振り回されることなく、自社の目的と現実に即した「正解」を見つけ出すための、揺るぎない戦略的コンパスを手にしているはずです。

流行を追うのではなく、データに基づき、自社だけの価値を創り出す。

そのための第一歩を、ここから始めましょう。

そもそも、なぜ今「動画制作のトレンド」を知る必要があるのか?

動画制作のトレンドを把握することは、もはや単に「時流に乗る」といった表層的な話ではありません。

これは、マーケティングとコミュニケーションのあり方が根本から変わりつつある、という巨大な地殻変動を理解するために不可欠なプロセスです。

動画は数ある選択肢の一つではなく、顧客の可処分時間と企業の広告投資が最も集中する、市場の「中心地」へと急速に移行しています。

この変化を無視することは、最もダイナミックな成長市場での競争を放棄することに等しいのです。

その証拠は、市場規模の圧倒的なデータに表れています。

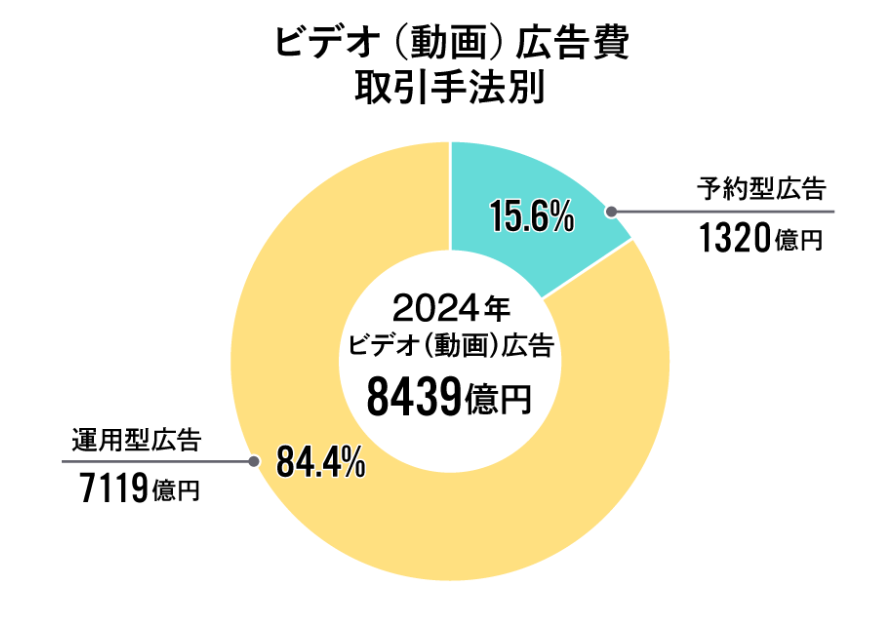

日本の広告業界最大手である電通が発表した調査によれば、2024年のビデオ(動画)広告市場は8,439億円に達し、前年比123.0%という驚異的な成長を遂げました。

出典:株式会社 電通

これは、検索連動型広告やディスプレイ広告など、他のすべてのインターネット広告種別の中で最も高い成長率です。

この勢いは一過性のものではありません。

同調査は、市場が今後も二桁成長を維持し、2025年には9,677億円にまで拡大すると予測しています。

この数字の重要性を理解するためには、より大きな文脈で捉える必要があります。

2024年、日本のインターネット広告費は3兆6,517億円に達し、日本の総広告費の47.6%を占めるに至りました。

つまり、広告市場全体の約半分を占める巨大なインターネット広告市場の中で、動画広告が最も強力な成長エンジンとして全体を牽引しているのです。

このデータが示すのは、単なる流行ではなく、不可逆的な市場構造の変化です。

これほど莫大な資本とリソースが動画市場に流れ込んでいるという事実は、多くの企業が「動画は優れたエンゲージメントと投資対効果(ROI)をもたらし、そこには膨大なオーディエンスが存在する」という結論に達したことを意味します。

したがって、中小企業が考えるべき戦略的な問いは、「動画に投資すべきか?」から「動画が主戦場となった市場で、いかに戦略的にリソースを配分し、競争優位を築くか?」へと移行しています。

もはやリスクは、動画施策に挑戦することではなく、デジタルコミュニケーションの主戦場から不在でいることなのです。

【2025年最新版】これだけは押さえたい!動画制作の5大トレンド

動画市場が急成長している背景には、いくつかの強力なトレンドが存在します。

ここでは、2025年の動画戦略を考える上で絶対に外せない5つの大きな潮流を、市場データとユーザー行動分析を交えながら深く掘り下げていきます。

それぞれのトレンドが「なぜ」重要なのかを理解することで、自社への具体的な応用方法が見えてくるはずです。

① ショート動画(縦型動画)のビジネス活用

ショート動画(縦型動画)は、数あるトレンドの一つではありません。

現在の動画市場全体の成長を牽引する、最も強力な「エンジン」そのものです。

ユーザーのコンテンツ消費スタイルが、スマートフォンを前提とした縦型フォーマットへと劇的にシフトしたことは、デジタルコンテンツにおける最も重大な変化と言っても過言ではありません。

その勢いを定量的に証明するのが、大手広告代理店サイバーエージェントによる市場調査です。

2024年、縦型動画広告の市場規模は900億円に達し、前年比171.1%という驚異的な成長を記録しました。

この成長率は、動画広告市場全体の成長率(123.0%)を遥かに上回っており、ショート動画がいかに市場拡大の中心的役割を担っているかを示しています。

このフォーマットの支配力は、市場シェアの拡大にも表れています。

動画広告市場全体に占める縦型動画の割合は、2023年の8.4%から2024年には12.4%へと拡大し、2028年には18.2%に達すると予測されています。

この市場動向の背景には、揺るぎないユーザー行動の変化があります。

総務省の調査によれば、縦型動画が主体のプラットフォームであるTikTokは、10代の70.0%、20代の52.1%が利用しています。

さらに、10代が平日に「動画投稿・共有サービス」を視聴する平均時間は112.1分にも及びます。

この圧倒的なユーザーの支持こそが、広告費の爆発的な流入を支える土台となっているのです。

これらのデータを繋ぎ合わせると、明確な因果関係が見えてきます。

まず、スマートフォンを起点とした若年層のメディア接触習慣の根本的な変化(縦型視聴の常態化)が、巨大な「アテンション(注意・関心)」の受け皿を創出しました。

次に、そのアテンションを求めて企業の広告投資が殺到し、結果として縦型動画がデジタルマーケティングにおける成長の震源地となったのです。

この事実は、企業にとって極めて重要な示唆を与えます。

これからの消費者や労働力の中核を担う若年層にリーチするためには、縦型動画戦略はもはや「選択肢の一つ」ではなく「必須科目」です。

また、短尺、テンポの速さ、音声なしでの視聴も想定されるといったフォーマット特有の制約は、従来の横型動画とは全く異なるクリエイティブ・アプローチを要求します。

② AIによる動画制作・活用の進化

人工知能(AI)は、かつての未来的なコンセプトから、動画制作を民主化する実用的なツールへと急速に進化しています。

AIの活用により、これまで中小企業にとって大きな障壁であった制作コストは劇的に下がり、制作期間は短縮され、かつては想像もできなかったレベルのパーソナライゼーションが可能になりつつあります。

AI動画制作に特化した市場規模データはまだ限定的ですが、その戦略的重要性の高さは、市場をリードする企業の動向から明らかです。

例えば、サイバーエージェントは公式発表の中で、クリエイティブ生成AIプラットフォーム「AI SCREAM」やAIによるクリエイティブ確認サポートシステム「極予測やりとりAI」といった自社開発のAIツールについて言及しており、この領域に注力していることが伺えます。

中小企業にとってのAIの真の価値は、単なるコスト削減に留まりません。

むしろ、戦略的な「余力」を生み出す点にこそあります。

例えば、動画編集、テロップ作成、広告クリエイティブのバリエーション生成といった反復的なタスクをAIに任せることで、人間は戦略立案、ストーリーテリング、顧客との対話といった、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。

ある調査では、動画制作担当者の43%が「ストーリー構成」に課題を感じていると報告されています。

AIはこうした課題を直接的に解決する可能性を秘めています。

例えば、一つのウェビナー動画から、AIを用いて異なるターゲットセグメント向けのショート動画を10本生成できるようになったとします。

これは、従来よりも遥かに洗練された、きめ細やかな広告キャンペーンを展開できることを意味します。

AIは、動画制作を単発の重いプロジェクトから、機敏で継続的なプロセスへと変革させる力を持っているのです。

③ 視聴者が参加する「インタラクティブ動画」

動画コンテンツの進化は、視聴者が受動的に「もたれかかって見る(lean-back)」メディアから、能動的に「身を乗り出して参加する(lean-in)」体験へと向かっています。

動画内に投票、クイズ、クリック可能な領域(ホットスポット)、購入可能なタグなどを埋め込むインタラクティブ(双方向)要素は、情報の洪水の中で視聴者の注意を引きつけ、エンゲージメントを高め、視聴からコンバージョンへの道のりを短縮するための鍵となります。

インタラクティブ動画に関する直接的な市場データはまだ少ないものの、その重要性はユーザーの期待の変化から推察できます。

ショート動画広告に関するある意識調査では、ユーザーが広告をタップ(クリック)する理由の上位に「広告の内容が面白い」「商品やサービスが自分の興味や悩みと合致していた」が挙げられました。

この結果が示すのは、ユーザーが自分に関係のない一方的な情報には無関心であり、自分ごと化できる、あるいは楽しめるコンテンツにしか反応しないという現実です。

インタラクティブ要素は、まさにこの要求に応えるためのものです。

例えば、「あなたの悩みに合わせて最適な製品をご提案」といった形で視聴者に選択を促す動画は、広告を一方的な割り込みから、パーソナライズされた体験や便利なツールへと昇華させます。

これにより、視聴時間やクリック率といったエンゲージメント指標が向上するだけでなく、企業は「ユーザーが何を選択したか」という、極めて価値の高いゼロパーティデータ(顧客が自発的に提供するデータ)を獲得できます。

中小企業にとって、インタラクティブ動画は単なる広告ではなく、小規模な市場調査ツールとしても機能するのです。

④ 「本物感」が伝わるVlog・ドキュメンタリー風動画

AIによる生成コンテンツや洗練された企業広告が溢れる現代において、「本物感(オーセンティシティ)」は何よりも価値のある通貨となっています。

特に若い世代の消費者は、磨き上げられた広告表現に対して懐疑的であり、リアルで、透明性があり、人間味が感じられるコンテンツに強く惹かれる傾向があります。

Z世代の大学生を対象としたある調査は、この「本物感」を醸成するための具体的なヒントを提供しています。

調査対象者の90%が企業案件の動画(インフルエンサーによるPR動画)を認知している一方で、彼らが信頼を寄せるのは、特定の条件を満たしたコンテンツでした。

- 正直さ: 製品の良い点だけでなく、悪い点や限界についても正直に語るコンテンツは信頼性が高いと評価される。

- 透明性: 案件であることを隠そうとするのではなく、動画の冒頭で「これはPR投稿です」と明確に宣言する方が好印象を与える。

- 本物であること: 広告のためだけに製品を使うのではなく、普段から長期間愛用している様子が伝わると、説得力が増す。

- 一貫性: 普段の投稿スタイルを崩してまで、取ってつけたような広告動画を制作すると、違和感を与え、信頼を損なう。

これらのポイントが示唆するのは、「Vlog・ドキュメンタリー風」というトレンドが単なる見た目のスタイル選択ではなく、消費者の信頼構造の変化に合わせた戦略的な判断であるということです。

制作物の技術的な完成度よりも、メッセージの「誠実さ」が優先される時代になったのです。

この考え方は、BtoB企業にも応用できます。

例えば、完璧に作り込まれた高予算のプロモーションビデオよりも、一人の技術者がスマートフォンのカメラに向かって、自社製品の優れた点と同時に、実際の現場で起こりうる課題やその対処法まで情熱的に語る、少し手ブレした動画の方が、顧客の信頼を勝ち取る上で遥かに効果的かもしれません。

このトレンドは、「プロフェッショナルな動画とは何か」という従来の固定観念に根本から挑戦を突きつけているのです。

⑤ YouTubeで見つけてもらうための「VSEO対策」

動画コンテンツの量が市場の成長と共に爆発的に増加する中、単に優れた動画を制作するだけでは十分ではなくなりました。

「いかにして見つけてもらうか」という、コンテンツの発見可能性(ディスカバラビリティ)が新たな競争の主戦場となっています。

VSEO(Video Search Engine Optimization:動画検索エンジン最適化)とは、ターゲット顧客が課題解決のために能動的に情報を探しているまさにその瞬間に、自社の動画コンテンツを発見してもらうための技術的な取り組みです。

VSEOの必要性は、これまで見てきた市場データが必然的にもたらす帰結です。

動画広告市場が1兆円規模に迫る勢いで成長しているということは、それだけプラットフォームが多くのコンテンツで混雑していることを意味します。

中でもYouTubeは、日本において全世代で87.9%という圧倒的な利用率を誇るプラットフォームです。

これは、YouTubeが単なる動画置き場ではなく、世界で2番目に大きな「検索エンジン」として機能していることを示しています。

人々は暇つぶしだけでなく、具体的な疑問の答えや製品のレビュー、使い方の解説などを求めてYouTubeで検索を行っているのです。

VSEOは、コンテンツ制作とビジネス成果を結びつける戦略的な架け橋です。

動画制作に投じた投資が無駄になることなく、最も購買意欲が高い瞬間の見込み客の目の前に、的確に届けられるようにする役割を担います。

例えば、中小企業が自社の専門性を活かしたニッチな課題解決のハウツー動画を制作し、VSEOを徹底したとします。

その動画が検索結果で上位に表示され続ければ、高額な広告キャンペーンを打つよりも効率的に、かつ継続的に質の高い見込み客を獲得できる可能性があります。

VSEOによって最適化された動画は、短期的な施策ではなく、長期的に価値を生み出し続ける強力なマーケティング資産となるのです。

【最重要】トレンドに惑わされない!自社に合う動画制作活用法の3つの視点

トレンドは「何をすべきか」の選択肢を示してくれますが、実際に成果を出すためには「なぜ、どのように実行するのか」という戦略が不可欠です。

このセクションでは、ここまで紹介してきたトレンドを鵜呑みにするのではなく、自社のビジネスの現実に合わせて取捨選択し、最適な意思決定を下すための、シンプルかつ強力な3つの視点(判断基準)を提供します。

視点1:「目的」から逆算する – その動画で、誰に、どうなってほしい?

最初の視点は、すべての戦略の出発点である「目的」です。

動画を作ること自体を目的化せず、「その動画を通じて、誰に、どのような行動をとってほしいのか」を徹底的に具体化します。

ここで、本レポートで紹介したデータが地図として機能します。

例えば、あなたの目的が「Z世代に対するブランド認知度の向上」であれば、10代の利用率が70.0%に達するTikTokが主要なプラットフォーム候補となるでしょう。

一方で、目的が「BtoBの潜在顧客に、複雑なサービスの価値を深く理解してもらうこと」であれば、VSEOを施した詳細な解説動画をYouTubeでシリーズ展開することが論理的な選択となります。

目的が明確であれば、ターゲット、プラットフォーム、フォーマット、そして伝えるべきメッセージのトーン&マナーが自ずと決まります。

目的から逆算することで、トレンドという名の洪水の中で溺れることなく、自社が取るべき航路を定めることができるのです。

目的を達成するためには、どのような動画の種類があるかを知ることも重要です。以下の記事で詳しく解説しています。

読んでみてください

▶▶動画の種類を知って成果に繋げる!【目的別】中小企業の動画活用術

視点2:「費用対効果」を考える – その投資、回収できますか?

2つ目の視点は、ビジネスの根幹である「費用対効果(ROI)」です。

ROIの評価は、単に制作コストが安かったかどうかで判断するものではありません。

投じた費用に対して、どれだけ目的達成に貢献するリターン(売上、リード獲得、認知度向上など)があったかで測るべきです。この投資回収の考え方や具体的なメリットについては、別の記事でも詳しく解説しています。

読んでみてください

▶▶動画制作のメリットを徹底解説!投資回収から採用強化まで成功の秘訣

この判断を下す上で、ショート動画が購買行動に与える影響に関するデータは非常に示唆に富んでいます。

ある調査では、ユーザーの約70%がショート動画が自身の購買に影響を与えたと認めており、別の調査では32.2%がショート動画を視聴した後に実際に商品を購入した経験があると回答しています。

これらのデータは、投資を判断する際の強力な論拠となります。

例えば、多額の費用をかけたにもかかわらず誰の心にも響かず、1件の問い合わせにも繋がらなかった洗練された企業ビデオよりも、スマートフォンで撮影した低コストのVlog風動画が多くの共感を呼び、実際の売上に貢献したのであれば、後者の方が圧倒的にROIが高いと言えます。

投資額の大小だけでなく、得られるリターンを冷静に見極める視点が重要です。

視点3:「継続」できる体制か? – その動画、作り続けられますか?

3つ目の視点は、施策の「継続性」です。

動画マーケティングにおいて、一度きりの完璧な動画よりも、たとえクオリティが多少劣っても、一貫したメッセージを継続的に発信し続けることの方が遥かに重要です。

かつては動画の継続的な制作は、多くの企業にとって高いハードルでした。

しかし、本レポートで解説したショート動画やAI活用のトレンドは、この状況を劇的に変えました。

これらのトレンドは、継続的な動画制作の障壁を大きく引き下げています。

持続可能な戦略の一例として、「ピラーコンテンツ戦略」が挙げられます。

これは、まず一つの核となるコンテンツ(例えば、1時間のウェビナーや詳細な製品解説動画)を制作し、それを元にAIツールなどを活用して、数十本のショート動画やブログ記事、SNS投稿などを量産する手法です。

一度の制作努力から得られる価値を最大化することで、無理なく、継続的な情報発信体制を構築することが可能になります。

特に、製造業のようなBtoBビジネスにおける具体的な動画活用法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

読んでみてください

▶▶製造業向け動画制作の種類・メリット・専門用語まで徹底解説

動画制作会社に相談する前に!これだけは準備しておきたいチェックリスト

明確な戦略を持たずに制作会社との話し合いに臨むことは、自社に不要なサービスを売り込まれるリスクを高めます。

本レポートで解説したデータとフレームワークを基に作成したこのチェックリストは、あなたが主体的に会話をリードし、提案を的確に評価し、最終的な制作物がビジネス目標と確実に合致するようにするための強力な武器となります。

賢い制作会社の選び方や付き合い方については、こちらの記事でも詳しく解説しています。

読んでみてください

▶▶採用動画制作!動画制作会社を賢く活用して競合に差をつける!

- 私たちの第一目的は〇〇です

例:「月間20件の質の高い商談を獲得する」「20代〜30代の女性におけるブランド認知度を15%向上させる」など、具体的に記述する。 - 動画を見せたい相手は〇〇な人で、主に〇〇というプラットフォームにいます

例:「ターゲットは40代〜50代の製造業の設備管理者。各種データから、彼らが情報収集に最も利用しているのはYouTubeとFacebookだと想定している」など、データに基づき記述する。 - 伝えたいメッセージとトーンは〇〇です

例:「消費者信頼度に関するデータを踏まえ、専門性の高さを『本物感』のあるドキュメンタリータッチで伝えたい」など、戦略的な意図を明確にする。 - 予算の上限は〇〇円です

例:「予算はXXX万円。ショート動画の購買影響に関するデータを参考に、この投資に対するROIを評価する」など、予算の根拠を示す。 - 成果の判断基準(KPI)は〇〇です

例:「単なる再生回数ではなく、Webサイトへのクリック率と、資料請求の件数を最重要指標とする」など、ビジネス成果に直結する指標を設定する。 - 社内で協力できる体制は〇〇です

例:「専門的な内容の解説は社内の技術者が担当できる。しかし、撮影後の編集と各プラットフォームへの最適化・配信はパートナーに依頼したい」など、役割分担を明確にする。

動画制作に関する【お問い合わせ】【無料相談】はコチラをチェック!

動画制作 – ワイビーラボ|動画制作・SNS運用・MEOでデジタル成長をサポート

まとめ:動画制作のトレンドを「自社の力」に変えるために

日本の動画市場は、単に成長しているだけではありません。

縦型動画へのシフト、AIによる制作の民主化、そして「本物感」を求める消費者の意識変化という3つの強力な力によって、その構造が根本から再定義されつつあります。

データが示す事実は明確です。

しかし、データそのものは戦略ではありません。

真の力は、そのデータを「目的」「費用対効果」「継続性」という3つの戦略的視点を通して解釈し、自社の文脈に落とし込むことで生まれます。

このプロセスを経て初めて、トレンドは混乱の元から、競争優位を築くための強力なツールへと変わるのです。

あなたが今日から始めるべき最初の一歩は、制作会社に電話をかけることではありません。

まず、あなたのチームで机を囲み、チェックリストを一つひとつ埋めていくことです。

この社内での目的意識の統一こそが、あなたの動画マーケティングの旅路において、最も価値のある投資となるでしょう。

最後に

このチェックリストを埋めていく中で、自社の目標を具体的な動画戦略に落とし込むための専門的な知見が必要だと感じられたかもしれません。

貴社の状況に合わせた無料の戦略相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

\ まずは30分の無料相談から /

▲【動画運用の攻略ガイド】を無料プレゼント!コチラの案内画像をクリック!