「採用コストばかりかさんで良い人がなかなか集まらない…」

「新製品を作ったものの、どうすればその魅力が効果的に伝わるだろうか…」

「ウェブサイトやYouTubeに動画を一本アップしてみたけれど、期待したほどの反応がなく、本当に意味があるのかと感じている…」

そのお悩み、もしかしたら動画の種類と使い方を見直すだけで、解決の糸口が見つかるかもしれません。

こうしたお悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、たくさんある動画の種類を「目的」別に整理し、どれを選べば成果に繋がりやすいのか、分かりやすく解説していきます。

動画制作の基本についてさらに詳しく知りたい方は、まずこちらの記事「動画制作の基本知識|種類・メリット・用語解説で製造業のリード獲得を変える!」も合わせてご覧いただくと、より理解が深まるはずです。

なぜ今、多くの中小企業が「動画」に注目し始めているのか?

最近、動画を活用する企業が増えていると感じませんか?

かつては大手企業が中心だった動画制作も、今では多くの中小企業にとって身近な情報発信ツールになりつつあります。

市場データで見る動画の勢い

- 2024年のインターネット広告市場において、動画広告市場は前年比123%増の8,439億円に達すると推計されています。

【インターネット広告媒体費の広告種別×取引手法別構成比】

【ビデオ(動画)広告の広告種類別・取引手法別構成比】

広告の広告種類別・取引手法別構成比.avif)

出典: 電通「2024年 日本の広告費 インターネット広告媒体費 詳細分析」

展示会や従来の営業手法だけでは、なかなか新しいお客様との出会いが生まれにくい、あるいは採用活動で思うように人が集まらない、といった声もよく耳にします。

そんな中で、動画は新たな可能性を秘めた打ち手として注目されているのです。

展示会やセミナーだけではもう限界?多くの方が抱える「集客」と「採用」のリアルな悩み

「毎年同じような展示会に出展しているけれど、年々効果が薄れている気がする…」

「求人広告を出しても、なかなか思うような人材からの応募がない…」

多くの中小企業の経営者の方々が、こうした集客や採用に関する根深い悩みを抱えています。

従来のやり方だけでは、変化の激しい現代において、継続的に成果を出し続けるのが難しくなってきているのかもしれません。

動画なら解決できるかも?中小企業が動画で得られる3つの大きなメリット

では、なぜ動画が中小企業の課題解決に繋がるのでしょうか?

主に3つの大きなメリットが考えられます。

メリット1:コストを抑えつつ、魅力的な情報発信ができる

かつて動画制作には高額な費用がかかるイメージがありましたが、最近では比較的低コストで質の高い動画を作れるようになってきました。一度作れば、ウェブサイトやSNSなど、様々な場所で繰り返し活用できるため、費用対効果も期待できます。

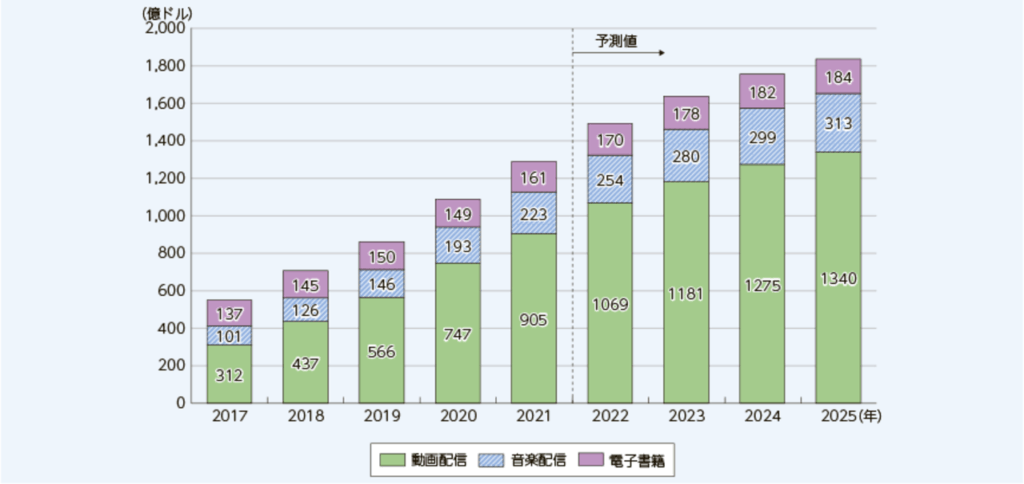

広告市場の推移と予測.avif)

(▶ データで見る: 動画配信市場は成長を続けており、2025年には動画広告市場だけで9,677億円に達すると予測されています。出典: 電通)

メリット2:目に見えない「技術力」や「企業の雰囲気」を伝えられる

特に製造業などでは、文章や写真だけでは伝えきれない高い技術力や、職場のリアルな雰囲気、社員の人柄などを、動画を通じて分かりやすく、かつ魅力的に伝えることができます。

▶ データで見る: 国内の動画配信ビジネス市場規模は、前年比19%増の4,614億円と拡大傾向にあります。

(出典: 総務省 情報通信白書 令和4年版 )

メリット3:採用におけるミスマッチを防ぎ、本当に求めている人材に響く:

仕事内容や企業文化を動画でリアルに伝えることで、求職者は入社後のイメージを具体的に持ちやすくなります。

これにより、入社後の「こんなはずではなかった」というミスマッチを減らし、企業が本当に求めている人材からの応募に繋がりやすくなります。

「うちはBtoBだから…」「専門的すぎて…」は思い込み!事業内容に関わらず動画が活きる理由

「うちはBtoB(企業向け取引)だから、動画なんて関係ないよ」

「扱っている製品や技術が専門的すぎて、動画で分かりやすく伝えるのは難しいんじゃないか」

そんな風に考えている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、それは大きな思い込みです。

むしろ、BtoB企業や専門的な技術を持つ企業こそ、動画を活用することで大きなメリットを得られる可能性があります。

複雑な製品の仕組みや、高度な技術の価値は、文章だけではなかなか伝わりにくいものです。

動画であれば、動きや音声、CGなどを活用して、直感的に分かりやすく説明することができます。

お客様や取引先、あるいは未来の社員に対して、自社の強みや魅力を効果的にアピールする上で、動画は非常に強力なツールとなるのです。

【失敗から学ぶ】作った動画が効果なし…A社(製造業)の事例から見える落とし穴とは?

「動画を作ったはいいものの、全く効果が感じられない…」

そんな経験をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

実は、私が以前ご相談を受けたA社(従業員120名ほどの試作品メーカー)も、まさにそうした悩みを抱えていました。

A社の社長は、会社の認知度を上げたいと考え、一念発起して200万円をかけて5分間の会社紹介動画を制作しました。

意気込んで作った200万円の会社紹介動画、半年で再生300回、商談ゼロという現実

完成した動画は、映像も綺麗で、ナレーションもしっかり入っており、一見すると立派なものでした。

社長も満足し、早速YouTubeにアップロード。これで問い合わせが増えるだろうと期待に胸を膨らませていました。

しかし、半年経っても動画の再生回数はわずか300回。

そして、その動画がきっかけで商談に繋がったケースは、残念ながらゼロだったのです。

社長は「高いお金をかけたのに、動画なんてやっぱり意味がないじゃないか…」と、すっかり落胆してしまいました。

なぜA社の動画は響かなかったのか?見えてきた3つの致命的な原因

なぜ、A社の動画は期待したような成果を上げられなかったのでしょうか?

詳しくお話を伺っていくと、主に3つの原因が見えてきました。

- 原因1:動画を作る「目的」が不明確だった

A社の社長は「会社の認知度を上げたい」という漠然とした想いはありましたが、「動画を通じて具体的にどうなりたいのか」「誰に何をしてほしいのか」という目的が明確に定まっていませんでした。

「とりあえず会社紹介ムービーを作れば何とかなるだろう」という、少し安易な考えがあったのかもしれません。 - 原因2:誰に見てほしいのか「ターゲット」が曖昧だった

動画の内容は、会社の沿革や設備紹介が中心で、特定のターゲット層に響くようなメッセージ性や工夫が欠けていました。

「誰に」見てほしいのかが曖昧だったため、結果的に「誰にも」深く刺さらない動画になってしまっていたのです。 - 原因3:効果を測る「仕組み」がなかった

動画をYouTubeにアップロードしただけで、その後の効果測定や分析を全く行っていませんでした。

どれくらいの人が動画を見て、どこで離脱しているのか、動画からウェブサイトへのアクセスはあったのかなど、成果を測るための指標(KPI)も設定されていませんでした。

これでは、動画が良かったのか悪かったのかすら判断できません

「良い動画=格好いい動画」というわけではないんですよね…

A社の例は決して他人事ではありません。

多くの方が、「とにかく格好いい、プロっぽい動画を作れば成果が出るはず」と考えがちです。

もちろん、動画の品質は重要ですが、それ以上に大切なのは「何のために、誰に、何を伝え、どう行動してほしいのか」という戦略の部分です。

どんなに素晴らしい映像でも、目的やターゲットがズレていては、期待する成果には繋がりにくいのです。

もう失敗しない!動画制作の「種類」を知ることから始めよう

では、どうすれば動画で成果を上げられるのでしょうか?

その第一歩は、動画には様々な「種類」があり、それぞれ得意なこと(目的)が異なるという点を理解することです。

「動画の種類なんて、どれも同じじゃないの?」

「たくさんありすぎて、何が何だか分からない…」

そう感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。

確かに、動画の世界は奥が深く、専門用語もたくさん出てきます。

でも、安心してください。

ここでは、経営者の方々にも分かりやすいように、代表的な動画の種類とその特徴を、皆さんが日頃目にしている「工場の設備」や「展示会のブース」などに例えながら解説していきます。

動画制作の企画から公開までの基本的な流れについては、「動画制作とは?企画から公開までのプロセスと目的を解説」で詳しく解説していますので、こちらも参考にしてみてください。

動画は「万能薬」ではない!目的別に「使い分け」することが成功への近道

まず大切なのは、動画は「万能薬」ではないと理解することです。

一つの動画ですべての目的を達成しようとすると、A社のようにメッセージがぼやけてしまい、結局誰にも響かない結果になりがちです。

そうではなく、達成したい目的に合わせて、最適な動画の種類を選び、戦略的に「使い分ける」ことが、動画活用で成功するための重要なポイントなのです。

これだけは押さえておきたい!代表的な動画の種類とその特徴

それでは、具体的にどのような種類の動画があるのか見ていきましょう。

- 実写動画:

「工場見学」みたいに現場のリアルな雰囲気や人の温かみを伝える。

カメラを使って、実際の人物、場所、製品などを撮影して作る動画です。

現場のリアルな雰囲気や、社員の方々の働く姿、製品が作られる様子などを伝えることができます。

信頼性や親近感を与えたい場合に特に有効です。 - モーショングラフィックス:

まるで「動くCAD図面」のよう!目に見えない複雑な構造やデータを分かりやすく伝える。

イラストや図形、文字などに動きを加えた動画です。

製品内部の複雑なメカニズムや、通常では目に見えないデータの流れ、サービスの仕組みなどを視覚的に分かりやすく表現できます。

抽象的な概念や情報を整理して伝えたい場合に力を発揮します。 - アニメーション動画:

難しい技術やサービスも「紙芝居」を見るように親しみやすく解説することが可能です。

キャラクターやイラストを使って物語性を高めたり、複雑な情報をエンターテイメント性豊かに伝えたりする動画です。

実写では表現しにくい内容や、専門的で難しい技術・サービスの説明も、親しみやすく、かつ楽しく理解してもらうことができます。

幅広い層にアプローチしたい場合や、ブランドイメージを柔らかく伝えたい場合に有効です。 - インタビュー動画:

経営者や社員の「生の声」で、見る人に信頼感と共感を届ける。

社長や社員、あるいはお客様などにインタビューを行い、その内容をまとめた動画です。

語り手の「生の声」や表情を通じて、企業の理念や製品への想い、職場の雰囲気、顧客満足度などをダイレクトに伝えることができます。

これにより、視聴者は企業や製品に対して強い信頼感や共感を抱きやすくなります。 - お客様の声(事例紹介)動画:

第三者からの「太鼓判」で、購入や取引を後押しする。

実際に製品やサービスを利用したお客様に登場してもらい、その感想や導入効果などを語ってもらう動画です。

企業側からの一方的なアピールではなく、実際に利用した第三者からの「太鼓判」として、製品やサービスの信頼性を高め、視聴者の購買意欲や取引開始への安心感を後押しする効果が期待できます。 - 製品・サービス紹介動画:

特定の製品やサービスの機能、使い方、導入メリットなどを分かりやすく、かつ魅力的に紹介する動画です。

視聴者は製品の具体的なイメージを掴むことができます。

「この製品を使うと、こんな風に便利になるんだな」と、導入後のメリットを具体的に想像させることが重要です。 - マニュアル動画:

製品の使い方や業務の手順、社内システムの操作方法などを解説する動画です。

紙のマニュアルでは分かりにくい複雑な作業も、各先輩社員による説明ムラがなく視覚的に分かりやすく伝えることができます。

顧客サポートの質の向上、社員教育の効率化、貴重な技術やノウハウの伝承などに役立ちます。

最初から全てを完璧にやろうとしなくても大丈夫ですよ!

「こんなにたくさん種類があると、どれを選べばいいか余計に分からなくなってきた…」

そう感じた方もいらっしゃるかもしれませんね。

でも、ご安心ください。

最初から全ての種類の動画を理解したり、全てを完璧に作ろうとしたりする必要は全くありません。

まずは、自社の「一番解決したい課題」と「一番伝えたい相手」を明確にし、それに合った動画の種類を一つか二つ、試してみることから始めるのが良いでしょう。

【目的別】あなたの会社の課題を解決する動画はどれ?最適な選び方をケーススタディで解説

さて、代表的な動画の種類が分かったところで、次に気になるのは

「じゃあ、うちの会社の場合は、どの種類の動画を選べばいいの?」

ということですよね。

ここでは、多くの中小企業の経営者の方々が抱えるであろう代表的な「目的」や「課題」別に、どのような種類の動画が効果的なのか、具体的なケーススタディを通じて見ていきましょう。

「うちの会社だったら、こんな風に活用できるかもしれないな」とイメージしながら読み進めてみてください。

ゴール設定が全ての始まり!「何のために動画を作るのか」を具体的にしてみよう

ケーススタディに入る前に、非常に重要なポイントをお伝えします。

それは、動画を作る「目的」=「ゴール」を具体的に設定することです。

「認知度を上げたい」という漠然とした目標ではなく、

・「半年以内に、自社ブランド製品に関する問い合わせ件数を現在の1.5倍にする」

・「次の採用シーズンで、技術職の応募者数を20%増やす」

といったように、できるだけ具体的な数値目標と達成期限を設けることが大切です。

ゴールが明確になれば、おのずと「誰に」「何を伝え」「どんな行動を促す」動画を作れば良いのかが見えてきます。

ケーススタディ1:「会社の認知度や信頼度をアップさせたい」という場合

会社の名前や事業内容をもっと多くの人に知ってもらいたい。

そして「この会社なら信頼できる」と感じてもらいたい。

これは多くの企業に共通する願いでしょう。

おすすめ動画タイプ:

- 会社紹介動画(実写/アニメーション)

会社の理念や歴史、事業内容、強みなどを総合的に伝える動画です。

実写で社員の働く様子やオフィスの雰囲気を見せたり、アニメーションで分かりやすく事業モデルを解説したりする方法があります。 - ブランディング動画

特定の商品やサービスを直接的に宣伝するのではなく、企業が大切にしている価値観や世界観、社会への貢献などを情緒的に伝え、視聴者の共感や憧れを醸成する動画です。

企業の「らしさ」を印象づけ、長期的なファンを育てることを目指します。 - 社長メッセージ動画

経営者自らが、会社のビジョンや事業にかける想い、お客様への約束などを真摯に語る動画です。

トップの顔が見えることで、安心感と信頼度を高める効果が期待できます。

ケーススタディ2:「採用コストを抑えつつ、良い人材、特に技術者に来てほしい」という場合

「求人広告費ばかりかさんで、なかなか良い人材に出会えない…」

特に専門知識を持つ技術者の採用は、多くの企業にとって喫緊の課題です。

おすすめ動画タイプ:

- 採用動画(社員インタビュー)

実際に働いている社員に登場してもらい、仕事のやりがいや職場の雰囲気、入社理由などを語ってもらう動画です。

求職者は、企業のリアルな姿を知ることができ、親近感を持ちやすくなります。

特に、同年代や同じ職種の先輩社員の話は、応募の後押しになるでしょう。 - 採用動画(1日の仕事紹介)

ある社員の1日の仕事の流れを追いかけるドキュメンタリー風の動画です。

具体的な仕事内容や職場の環境、チームメンバーとの関わり方などを視覚的に伝えることで、求職者は入社後の働き方を具体的にイメージしやすくなります。 - 採用動画(企業文化紹介)

社風や大切にしている価値観、社内イベントの様子などを紹介する動画です。

スキルや経験だけでなく、企業の文化に共感してくれる人材とのマッチング精度を高める効果が期待できます。

ケーススタディ3:「新製品や自社ブランド品の販促をもっと効率的に行いたい」という場合

丹精込めて開発した新製品や、自信を持って展開している自社ブランド商品。その魅力を的確に伝え、もっと多くの人に購入してもらいたいですよね。

おすすめ動画タイプ:

- 製品紹介動画

製品の機能や特徴、使い方、導入メリットなどを分かりやすく、かつ魅力的に紹介する動画です。

実際に製品が動いている様子や、使用シーンを具体的に見せることで、視聴者の「欲しい!」「使ってみたい!」という気持ちを高めます。 - サービス紹介動画

目に見えないサービスの内容や価値を、具体的な事例やお客様の声などを交えながら分かりやすく解説する動画です。

「このサービスを利用すると、どんな良いことがあるのか」を明確に伝えることが重要です。 - お客様の声(導入事例)動画

実際に製品やサービスを導入したお客様に、その効果や満足度を語ってもらう動画です。

第三者の客観的な評価は、購入を検討している人の背中を押す強力な材料になります。 - デモンストレーション動画

製品やソフトウェアの操作方法や、実際の動作の様子を実演して見せる動画です。

言葉だけでは伝わりにくい「使い勝手」や「性能」を直感的に理解してもらうことができます。

ケーススタディ4:「見込み客(リード)を増やして、営業活動を少しでも楽にしたい」という場合

「なかなか新規の見込み客が増えない…」「営業担当者が、いつも新規開拓に追われている…」

こうした課題を抱える企業にとって、動画は効率的なリード獲得ツールにもなり得ます。

おすすめ動画タイプ:

- 課題解決型動画(ノウハウ提供動画)

ターゲット顧客が抱えるであろう課題や疑問を取り上げ、その解決策や役立つ情報を動画で提供します。

「この会社は、私たちのことをよく分かってくれている」

「この会社に相談すれば、課題を解決してくれそうだ」

と感じてもらうことで、自然な形で見込み客からの信頼を獲得し、問い合わせに繋げます。 - ウェビナー動画(オンラインセミナー動画)

特定のテーマに関するセミナーや勉強会をオンラインで開催し、その内容を録画・編集した動画です。

専門知識やノウハウを提供することで、見込み客の育成(リードナーチャリング)に繋げることができます。

ライブ配信だけでなく、オンデマンドで視聴できるようにすることで、より多くの人にリーチできます。 - 事例紹介動画(詳細版)

特定の課題を抱えていた企業が、自社の製品やサービスを導入することで、どのように課題を解決し、どのような成果を上げたのかを具体的に紹介する動画です。

同様の課題を抱える企業にとって、非常に説得力のあるコンテンツとなります。

動画の種類は、一つだけでなく「組み合わせる」ことで、さらに効果を発揮することがあります!

ここまで、目的別にいくつかの動画タイプをご紹介してきましたが、実はこれらの動画は、単独で使うだけでなく、複数の種類を戦略的に組み合わせることで、さらに大きな効果を生み出すことがあります。

例えば、まずは会社の認知度を高めるための「ブランディング動画」を広く発信し、興味を持ってくれた人には、より詳しい製品の魅力が伝わる「製品紹介動画」を見てもらう。

さらに具体的な導入事例を紹介する「お客様の声動画」へと誘導する…といった流れを作ることができます。

この「組み合わせ」の発想が、次のステップでご紹介する「動画で成果を出すための重要な考え方」に繋がっていきます。

【A社復活編】動画の種類を変え、目的を絞ったら成果が見え始めた!

さて、ここで再びA社の事例に戻ってみましょう。

最初の会社紹介動画では残念ながら成果が出なかったA社ですが、その後、私たちにご相談いただき、動画戦略を根本から見直すことになりました。

そして、動画の種類と目的を明確にし、それらを戦略的に組み合わせることで、徐々に成果が見え始めたのです。

その鍵となったのが、「Hero(ヒーロー)」「Hub(ハブ)」「Help(ヘルプ)」という3つの段階で動画の役割を考えるアプローチでした。

「とりあえず動画を作る」から卒業!目的を3つの段階で考え直す(Hero/Hub/Help戦略とは?)

「Hero/Hub/Help(ヒーロー・ハブ・ヘルプ)」とは、動画コンテンツをその役割に応じて3つのタイプに分類し、視聴者を段階的に育成していく考え方です。

お客様を工場の「総合受付」から「展示ライン」へ、そして最終的に「商談室」へとスムーズにご案内するようなイメージです。

【Hero(ヒーロー)コンテンツ】

まずは知ってもらうための「総合受付」動画

これは、まだあなたの会社や製品をよく知らない、幅広い層の人々に「おっ、なんだろう?」と興味を持ってもらうための動画です。

例えば、30秒程度の短い時間で、視聴者が抱えるであろう課題をズバリと指摘したり、インパクトのある映像で目を引いたりするようなショート動画などがこれにあたります。

ここでの目的は、とにかく多くの人にリーチし、「まずは会社の名前だけでも覚えてもらう」「ちょっとだけ興味を持ってもらう」ことです。

A社では、業界の課題に切り込むような短いアニメーション動画を制作し、SNS広告などで広く配信しました。

【Hub(ハブ)コンテンツ】

もっと知りたいと思ってもらうための「展示ライン」動画

Heroコンテンツで興味を持ってくれた人が、「この会社、もっと詳しく知りたいな」と感じたときに見てもらうための動画です。

例えば、5分から10分程度の尺で、会社のより詳しい紹介、製品が作られる工場の様子、独自の技術やこだわりなどをじっくりと見せる動画がこれにあたります。

ここでは、視聴者との関係性を深め、ファンになってもらうことを目指します。

A社では、試作品作りの裏側や、技術者が製品にかける情熱を伝えるドキュメンタリー風の動画を制作し、自社ウェブサイトやYouTubeチャンネルの目立つ場所に設置しました。

【Help(ヘルプ)コンテンツ】

具体的な行動を後押しするための「商談室」動画

Hubコンテンツを見て、さらに製品やサービスに強い関心を持ち、「具体的に導入を検討したい」「もっと詳しい情報が欲しい」と考えている段階の人に向けた動画です。

例えば、1分から3分程度の尺で、製品の具体的な使い方を実演するデモンストレーション動画や、導入事例を詳細に紹介するお客様の声動画、よくある質問に答えるFAQ動画などがこれにあたります。

ここでは、視聴者の疑問や不安を解消し、問い合わせや見積もり依頼といった具体的な行動を後押しすることが目的です。

A社では、製品の操作方法を分かりやすく解説する動画や、導入企業の成功事例を紹介する動画を制作し、製品ページや問い合わせページへの導線を強化しました。

動画を見てもらった「次」に繋げる!ウェブサイトや問い合わせへのスムーズな案内方法

どんなに素晴らしい動画を作っても、それを見てもらっただけで終わってしまっては意味がありません。

大切なのは、動画をきっかけにして、視聴者に「次の行動」を起こしてもらうことです。

例えば、

- 動画の最後に「詳しくはこちらのウェブサイトをご覧ください」「お気軽にお問い合わせください」といった明確な行動喚起(CTA=Call to Action)を入れる。

- YouTubeなどの動画プラットフォームであれば、動画の説明欄(概要欄)に関連するウェブサイトのページURLや、資料請求ページのリンクを記載する。

- 動画の終了画面に、他の関連動画や、自社チャンネルへの登録を促すボタンを設置する。

こうした小さな工夫を積み重ねることで、動画を単なる「見せるだけ」のコンテンツから、「成果を生み出す」ための有効なツールへと進化させることができるのです。

「作りっぱなし」はもったいない!効果をきちんと測って改善を繰り返す(工場での品質検査のようなイメージで)

そしてもう一つ、A社が以前見落としていた非常に重要なポイントが「効果測定」です。

動画を公開したら、それで終わりではありません。むしろ、そこからがスタートです。

工場で製品の品質を厳しくチェックするように、公開した動画がきちんと成果に繋がっているか、定期的に「検査」し、問題があれば「改善」していく姿勢が不可欠です。

YouTubeアナリティクスやGoogleアナリティクス4(GA4)といった無料のツールを活用する

これらのツールを使えば、

- 「どの動画がどれくらい見られているのか」

- 「視聴者はどこで見るのをやめてしまうのか」

- 「どんなキーワードで検索して動画にたどり着いたのか」

- 「動画からウェブサイトへどれくらいアクセスがあったのか」

といった貴重なデータを把握することができます。

UTMパラメータを活用して、流入経路を正確に把握する

「UTMパラメータ」というのは、ウェブサイトへのリンクURLの末尾につける、いわば「荷札」のようなものです。

これを活用することで、「どの動画の、どのリンクからウェブサイトに来てくれたのか」を正確に追跡することができます。

製品のロット番号で、どの材料がいつどこから来たのかを管理するようなイメージですね。

データに基づいてPDCAサイクルを回す

集めたデータを分析し、

- 「動画のタイトルやサムネイル画像を変えてみよう」

- 「動画の長さを調整してみよう」

- 「行動喚起のメッセージを変えてみよう」

といった改善策を考え、実行し(Do)、その結果をまた検証し(Check)、さらに改善する(Action)。

このPDCAサイクルを粘り強く回し続けることで、動画の効果を最大限に高めていくことができるのです。

動画広告の種類も知っておくと便利!届けたい人にピンポイントでPRする方法

さて、ここまでは主に自社のウェブサイトやYouTubeチャンネルなどで公開する動画(オウンドメディア動画)の種類についてお話ししてきました。

しかし、せっかく作った動画も、見てもらえなければ意味がありませんよね。

そこで、制作した動画をより多くの、そして「本当に届けたい相手」に見てもらうための強力な手段として、「動画広告」という選択肢があることも知っておくと便利です。

「広告というと、なんだか難しそうだし、費用も高そう…」

そんな風に感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。

最近の動画広告は、比較的少ない予算から始められ、かつターゲットを細かく絞って配信できるため、中小企業にとっても非常に有効なPR手段となり得るのです。

作った動画、もっと見てもらうにはどうすれば?「動画広告」という選択肢もあります

動画広告とは、文字通り、動画を使った広告のことです。

YouTubeを見ていると本編が始まる前や途中にCMのような動画が流れたり、ウェブサイトの記事を読んでいると途中で動画が再生されたりすることがありますよね。

あれらが動画広告の一例です。

動画広告の最大のメリットは、特定の興味関心を持つ人や、特定の地域に住んでいる人など、狙ったターゲット層にピンポイントで動画を届けられる点です。

また、どれくらいの人が広告を見て、どれくらいの人がクリックしたかなど、効果を細かく測定できるのも大きな特徴です。

代表的な動画広告の種類とその特徴

動画広告にもいくつかの種類があります。

ここでは代表的なものを、先ほどと同じように、少し身近なものに例えながらご紹介します。

インストリーム広告

テレビCMのように、動画本編の前後や途中に流れる広告

YouTubeなどの動画サイトで、ユーザーが見たい動画コンテンツの再生前(プレロール)、再生中(ミッドロール)、または再生後(ポストロール)に表示される広告です。

多くの人の目に触れる機会が多く、ブランド認知度の向上などに効果的です。

一定時間視聴しないとスキップできないタイプや、完全にスキップできないタイプなど、いくつかの形式があります。

インフィード広告(インリード広告含む)

記事やSNSの投稿一覧(フィード)の中に、コンテンツのように自然に表示される広告

ニュースサイトの記事一覧や、FacebookやX(旧Twitter)などのSNSのタイムライン(フィード)上に、他の投稿と同じような形式で表示される動画広告です。

コンテンツに溶け込むように表示されるため、ユーザーに受け入れられやすく、自然な形で製品やサービスをアピールできます。

アウトストリーム広告(インバナー広告など)

ウェブサイトのバナー広告枠などで表示される広告

動画サイト以外の、一般的なウェブサイトやアプリの広告枠(バナー広告が表示される場所など)に配信される動画広告です。

動画コンテンツを積極的に見ないユーザー層にもリーチできる可能性があります。

バンパー広告

6秒以下の短い広告で、スキップできないタイプ

主にYouTubeなどで利用される、最大6秒間の非常に短い、スキップ不可の動画広告です。

短い時間で簡潔にメッセージを伝える必要があり、ブランド名や製品の特徴的なキャッチフレーズなどを繰り返し見せることで、記憶に残りやすくする効果が期待できます。

動画広告は、闇雲に出すのではなく「目的」と「予算」に合わせて賢く選ぶことが大切です!

動画広告には様々な種類があり、それぞれ特徴や費用感が異なります。

大切なのは、「どんな目的で広告を出すのか」「どれくらいの予算をかけられるのか」を明確にし、自社の状況に最も合った広告の種類や配信プラットフォームを選ぶことです。

最近では、多くの動画広告プラットフォームで、専門知識がなくても比較的簡単に広告出稿ができるようになっていますが、より効果を求めるのであれば、やはり専門の知識を持った代理店やコンサルタントに相談してみるのも一つの手です。

動画広告の運用についてお困りの場合は、当社の動画制作サービスもご検討ください。

「結局、何から始めればいいの?」その疑問に答えます!動画制作・活用の最初の一歩

ここまで、動画の種類や活用方法について色々とお話ししてきましたが、

「なるほど、動画の可能性は分かったけれど、じゃあ具体的に、うちの会社は何から始めればいいんだろう?」

そう感じている方も多いのではないでしょうか。

新しいことにチャレンジするのは、誰でも不安がつきものです。

でも、大丈夫。

最初の一歩は、意外とシンプルなところにあるかもしれません。

まずは「動画で何を達成したいのか」という「目的」と、「一番解決したい課題」を一つだけ決めてみましょう!

最初に取り組むべきことは、「動画を通じて、会社として何を達成したいのか」という具体的な目的(ゴール)と、そのために「今、一番解決したい経営課題は何か」を、たった一つで良いので明確にすることです。

「とにかく売上を上げたい!」というのも一つの目標ですが、もう少し分解して、

- 「新規顧客からの問い合わせを増やしたいのか?」

- 「既存顧客のリピート率を上げたいのか?」

- 「採用応募者の質を高めたいのか?」

- 「社員の研修効率を上げたいのか?」

というように、より具体的なレベルまで掘り下げてみましょう。

そして、その中で「これだけは絶対に解決したい!」という優先順位の一番高い課題を一つ選びます。

目的と課題が明確になれば、自ずと「どんな内容の動画を」「誰に向けて」「どのように見せるべきか」という方向性が見えてくるはずです。

社内に専門スキルを持つ人がいなくても大丈夫!動画制作会社に一度相談してみるのも一つの方法です

「目的は決まったけれど、うちは社内に動画を作れるような人間もいないし、機材も知識もない…」

そんな場合でも、諦める必要はありません。

最近では、中小企業の動画制作をサポートしてくれる専門の制作会社やフリーランスのクリエイターがたくさんいます。

企画から撮影、編集、そして公開後の運用アドバイスまで、トータルでサポートしてくれるところも少なくありません。

もちろん費用はかかりますが、自社で全てを抱え込むよりも、結果的に時間的・品質的なコストパフォーマンスが高くなるケースも多いのです。

大切なのは、「餅は餅屋」という言葉もあるように、専門家の力をうまく借りるという視点を持つことです。

後悔しない制作会社選びのための3つのチェックポイント

では、動画制作を外部に依頼する場合、どんな点に気をつけて会社を選べば良いのでしょうか?

たくさんの制作会社がある中で、自社にぴったりのパートナーを見つけるための、3つのチェックポイントをご紹介します。

ポイント1:自分たちの業界(例えば製造業)の事例や実績が豊富か?

いくら技術力が高くても、自社の業界やビジネスモデルへの理解が浅いと、的を射た動画を作るのは難しいものです。

特に製造業のような専門性の高い分野であれば、同様の業界での制作実績が豊富かどうかは重要な判断基準になります。

過去の事例を見せてもらい、自社のイメージと合うか、課題解決に繋がりそうかを確認しましょう。

ポイント2:費用対効果について、具体的な数字を交えて説明してくれるか?

単に「良い動画を作ります」と言うだけでなく、

「この動画を作ることで、これくらいの成果が見込めますよ」

といった費用対効果について、具体的な根拠や数字を交えて説明してくれる会社は信頼できます。

動画制作の目的をしっかりヒアリングし、それに対する成果目標を共有してくれるかどうかも確認しましょう。

ポイント3:企画から制作まで、まとめてお願いできる体制があるか?

「動画を作りたいけれど、何から手をつけていいか分からない…」という場合、企画段階から親身に相談に乗ってくれ、撮影、編集、そして公開まで一貫してサポートしてくれる会社だと安心です。

複数の業者にバラバラに依頼するよりも、ワンストップで対応してくれる会社の方が、コミュニケーションもスムーズで、責任の所在も明確になります。

これらのポイントに加えて、担当者との相性や、コミュニケーションの取りやすさなども、意外と重要な要素です。

いくつかの会社に実際に相談してみて、一番「ここなら安心して任せられそうだ」と感じるパートナーを見つけることが大切です。

動画制作全般のご相談は当社の動画制作サービスでお受けしています。

私もこの仕事を始めたばかりの頃は手探りでした。

最初から大きな成果を求めすぎず、小さな成功体験を積み重ねていくことが大切だと思います。

偉そうなことを色々と申し上げてきましたが、私自身も、この動画マーケティングという仕事を始めたばかりの頃は、本当に手探りの連続でした。

お客様に提案した動画が思ったような効果を上げられず、悔しい思いをしたことも一度や二度ではありません。

でも、その都度、何がダメだったのかを真剣に考え、お客様と一緒に改善を重ねていく中で、少しずつ「こうすれば上手くいくかもしれない」という手応えを感じられるようになってきました。

大切なのは、最初から完璧な100点満点の動画を作ろうと意気込みすぎないことです。

まずは、小さな目的でも良いので、一つ動画を作ってみて、その結果を検証し、そこから学びを得て、次のステップに繋げていく。

そうした「小さな成功体験」や「小さな改善」を地道に積み重ねていくことが、結果的に大きな成果へと繋がっていくのだと、私は自身の経験を通じて確信しています。

まとめ:動画の種類をしっかり理解し、目的別に賢く活用すれば、きっとあなたの会社の未来は変わるはず!

さて、ここまで「動画の種類」をテーマに、その特徴や目的別の選び方、そして成果を出すための考え方についてお話ししてきました。

もしかしたら、最初は「動画なんて、うちの会社には縁遠いものだ」と感じていた方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、この記事を読んでいただく中で、「あれ、もしかしたら、うちの会社でも動画を上手く活用できるかもしれないぞ?」と、少しでも感じていただけたなら、これほど嬉しいことはありません。

もう「どんな種類の動画を作ればいいか分からない」と悩まない!目的別・動画タイプ早見表(簡易版)

最後に、この記事でお伝えした内容を元に、代表的な「目的」と、それに対応する「おすすめ動画タイプ」を簡単な早見表にまとめてみました。

ぜひ、今後の動画活用の参考にしてみてください。

| 達成したい目的 | おすすめの動画タイプ例 |

| 会社の認知度・信頼度を上げたい | 会社紹介動画、ブランディング動画、社長メッセージ動画 |

| 採用コストを抑え、良い人材(特に技術者)を獲得したい | 採用動画(社員インタビュー、仕事紹介、企業文化紹介など) |

| 新製品や自社ブランド品の販促を効率化したい | 製品紹介動画、サービス紹介動画、お客様の声動画、デモンストレーション動画 |

| 見込み客(リード)を増やし、営業を楽にしたい | 課題解決型動画(ノウハウ提供)、ウェビナー動画、詳細な事例紹介動画 |

| 社員教育を効率化し、技術やノウハウを伝えたい | マニュアル動画、研修動画 |

動画は、実は中小企業にとってこそ強力な武器になる!採用・販促・ブランディングの課題をまとめて解決できる可能性も

動画は、決して大企業だけのものではありません。

むしろ、限られたリソースの中で、いかに効率よく情報を発信し、成果に繋げていくかという課題を抱える中小企業にとってこそ、動画は非常に強力な武器になり得ると、私は考えています。

今回ご紹介したように、動画の種類を正しく理解し、自社の目的に合わせて賢く活用することで、

これまでなかなか解決できなかった採用の悩みや、販促の課題、あるいはブランドイメージの構築といった、様々な経営課題をまとめて解決できる可能性を秘めているのです。

小さな一歩から始めてみませんか?

まずは無料相談で、あなたの会社の可能性を広げるお手伝いができれば嬉しいです。

「動画、ちょっとやってみようかな…」

そう思い始めた今が、まさに最初の一歩を踏み出す絶好のタイミングかもしれません。

もし、

「動画の種類について、もっと具体的に自社のケースで相談したい」

「うちの会社に最適な動画戦略って、どんなものだろう?」

「まずは、どれくらいの費用で、どんなことができるのか知りたい」

そうお考えでしたら、ぜひ一度、私たちにお気軽にお声がけください。

私たちは、特に中小企業の皆様が抱える様々な課題解決に特化した動画活用のお手伝いを、これまで数多くさせていただいてきました。

まずは、無料相談の場で、あなたの会社が今抱えているお悩みや、「動画を通じてこんなことを実現したい」という想いを、じっくりとお聞かせいただけませんか。

私たちが、最適な動画の種類の選び方から、具体的な活用方法のアイデア、そして気になる費用対効果のシミュレーションに至るまで、親身になってアドバイスさせていただきます。

あなたの会社が持つ素晴らしい技術や製品、そして温かい社風を、動画という翼に乗せて、もっと多くの人に届けるお手伝いができれば、これほど光栄なことはありません。

\小さな一歩が、会社の未来を大きく変えるきっかけになるかもしれません/