「動画制作に興味はあるけれど、本当に効果があるの?」

「費用対効果が見えづらくて、なかなか一歩を踏み出せない…」

「動画を作ってはみたものの、期待したほどの成果が出なくて困っている…」

動画の活用が当たり前になりつつある今、このような悩みを抱えている企業のご担当者様も多いのではないでしょうか。

情報が溢れる中で、自社のメッセージを的確に届け、具体的な成果に繋げるためには、戦略的な動画制作が不可欠です。

この記事では、そんなあなたの疑問や不安を解消し、「動画制作の具体的なメリット」を明確な根拠と事例をもとに徹底解説します。

動画が単なる流行ではなく、事業成長を加速させる「回収できる投資」であることを、具体的な数値と成功事例を交えてお伝えします。

この記事を読めば、あなたの会社が動画制作で得られる価値を明確に理解し、自信を持って動画活用を推進できるようになるはずです。

動画制作で得られる“3つの価値”とは?メリットをまず押さえる

「結局、動画って本当に『回収できる投資』なの?」誰もが一度は抱くこの疑問に、この記事では真正面からお答えし、動画制作がもたらす具体的なメリットを最短距離で示します。

1. 投資回収が“数字”で見えるメリット

市場が伸び続けているのは、企業がROI(投資対効果)を測れるから

「動画広告市場が伸びているのは知っているけど、本当に自社でも効果が出るの?」

そう思われるかもしれません。

電通の最新推計によると、ビデオ(動画)広告市場は前年比123%の8,439億円と、広告種別で最速の成長率を記録しました。

広告の広告種類別・取引手法別構成比.avif)

出典:2024年 日本の広告費 インターネット広告媒体費 詳細分析

この成長の背景には、広告費そのものよりも「数字を追える仕組みが浸透した」点が重要です。

例えば、YouTube Studio と Google Analytics を組み合わせることで、

- 平均視聴維持率(動画がどこまで視聴されたか)

- サイト遷移率(概要欄や動画内カードから公式HPへ誘導できた割合)

- フォーム送信率(最終的に問い合わせに至った割合)

これらの3つの指標を掛け合わせることで、「1再生あたりの商談創出率」を算出できます。

この「見える化」こそが、動画制作の大きなメリットの一つです。

自社サイトだけでもKPIは追える

「広告を出す予算はないんだけど…」ご安心ください。

実際、ある部品メーカー(月間再生1,500回・平均粗利80万円)では、

維持率40% × 遷移率8% × 送信率6% = 0.19%

という計算から、約800再生で1件成約という目安が立ち、制作費52万円をおよそ3ヶ月で回収しています。

このように、広告を積極的に回さなくても“投資をいつペイできるか”を具体的に議論できる点が、動画活用の最大の強みであり、企業が動画制作に取り組む大きなメリットと言えるでしょう。

2. 採用ブランディングを底上げできるメリット

就活・転職者の7割が「採用動画なら視聴したい」と回答

「採用活動がうまくいかない…」

「自社の魅力が求職者に伝わっていない気がする…」そんな悩みはありませんか?

HRzineが2024年に行った調査では、採用動画を視聴した就活生の72%が「都合の良い時間に視聴できるなら参加する」と回答しています(HRzineより)。

動画は、採用におけるミスマッチを防ぎ、企業のブランドイメージを高める上でも重要なメリットをもたらします。

少人数採用でも“質”を上げる武器になる

文字や写真だけでは伝えきれない、現場のリアルな空気感、社員の生き生きとした声、機械の動作音。

こうした情報を動画で届けることで、求職者は入社後のイメージを具体的に掴むことができ、面接前に社風とのミスマッチをある程度ふるい落とすことが可能です。

ある中堅メーカーでは、工場紹介ムービーを公開後、応募者数自体は横ばいだったものの、一次面接の辞退率が18%から7%に大幅に低下。

結果として、採用担当者の面接工数が大幅に削減されたという事例もあります。

これは、動画によって企業理解が深まり、より志望度の高い応募者が集まった証拠と言えるでしょう。

営業・教育コストを削減できるメリット

製造現場で“教育時間を8割カット”した事例も

「新人教育に時間がかかりすぎる…」

「営業担当者が毎回同じ説明をしている…」こうした課題も、動画制作によって解決できる可能性があります。

例えば、私たちがリサーチをしたデータでは、某部品メーカーでは、試験手順を動画マニュアル化した結果、教育工数が80%削減され、ヒヤリハットも減少したという目覚ましい成果を報告しています。

これは、動画のわかりやすさと反復学習の容易さがもたらす大きなメリットです。

FAQ動画で営業は“提案フェーズ”に集中

よくある質問とその回答を動画コンテンツとしてまとめ、HPのFAQページなどに掲載するだけで、見込み客からの基本的な問い合わせが減少します。

これにより、営業担当者はより複雑な比較検討や具体的な提案といった、本来注力すべき業務に時間を割けるようになり、結果として成約までのリードタイム短縮にも繋がります。

これもまた、動画制作が業務効率化にもたらす無視できないメリットです。

まとめ:動画は「コース料理」前菜だけでは価値が伝わらない

投資回収の見える化、採用ブランディングの強化、そして営業・教育コストの削減。

これらのメリットを具体的な数字で示せるような設計さえ整えば、動画はもはや“費用が高いだけの飾り”ではなく、実利を生み出す主力ツールへと変わります。

しかし、これらのメリットを最大限に引き出すためには、適切な戦略と設計が不可欠です。

「とりあえず作ってみたけど、効果が全く感じられない…」

そんな事態を避けるために、次章では、KPI設計を無視して「動画を作ったのに効果ゼロ」に終わってしまった典型的な失敗例を深掘りし、自社で同じ轍を踏まないためのチェックポイントを提示します。

なぜ“投資回収”につながるのか?動画制作メリットをROIで数式チェック

「動画制作のメリットは分かったけど、具体的にどうやって投資回収を測るの?」

そんな疑問にお答えします。

実は、広告費をかけなくても、YouTubeと自社HPだけでROI(投資対効果)は測定できるのです。

動画ROIは「制作+運用コスト」で考える

まず、オウンドメディア(自社媒体)で動画を活用する場合、広告費がゼロであっても「制作費+運用工数」がコストとして発生します。

これを理解しておくことが、動画制作のメリットを正しく評価する第一歩です。

ROIの基本式は非常にシンプルで、(利益 − コスト)÷ コスト です。

この式の「利益」部分を「動画経由で生まれた粗利」に置き換えるだけで、動画の費用対効果を具体的に把握できます。

YouTube StudioとGA4(Google Analytics 4)を連携させると、

- 平均視聴維持率

(動画が視聴者によってどれくらいの時間見られたかを示す指標) - サイト遷移率

(動画の概要欄や動画内に設置したカードから、公式HPなど指定のウェブサイトへユーザーが移動した割合) - フォーム送信率

(HPへ訪れたユーザーが、資料請求や問い合わせフォームなどを送信完了した割合) - 受注率

(フォーム送信などを経て商談に至った案件のうち、実際に契約・受注に至った割合。これは営業実績の平均値を使用します)

これらの4つの重要なKPI(重要業績評価指標)が自動的に取得できます。

驚くかもしれませんが、ここまで詳細に数字で効果を追跡できるメディアは、実は動画と検索広告くらいしかありません。

この計測可能性こそが、動画制作の大きなメリットを支えています。

国内企業の“現実的KPI”を押さえる

「じゃあ、具体的にどれくらいの数値を目指せばいいの?」という方のために、国内企業の平均的なKPIの目安値をご紹介します。

これらの数値を参考に、自社の動画戦略を練ることで、より現実的な成果予測が可能になります。

| ステップ | KPI | 目安値(国内調査) |

| 視聴 | 平均視聴維持率 | 40〜50%(3‑10分動画) VidWeb コラム |

| 遷移 | サイト遷移率 | 5〜12%(カード・概要欄CTR) |

| 反応 | フォーム送信率 | 3〜8%(資料DL・問い合わせ) |

| 商談 | 受注率 | 25〜35%(BtoB製造業) |

再生1,000回

└─ 視聴維持40% → 400視聴

└─ 遷移10% → 40訪問

└─ 送信5% → 2件問合せ

└─ 受注30% → 0.6件成約

このファネルで、例えば平均粗利が80万円の場合、約1,667再生で1件の成約(1000 ÷ 0.6)という計算で進めます。

= 1再生あたりの期待粗利 約480円(平均粗利80万円換算:80万円 × 0.0006)

このように数字を「見える化」することで、動画制作の費用が「高いか安いか」という曖昧な議論ではなく、「何ヶ月で投資を回収できるか」という具体的な議論に変わります。

これこそが、データに基づいた動画制作のメリットです。

スプレッドシートで出来る簡易ROI試算

「もっと具体的に、自社のケースで計算してみたい!」

という方のために、スプレッドシートで簡単にできるROI試算のサンプルをご紹介します。

| 項目 | サンプル値 | 注釈 |

| 制作費 | 500,000円 | 外注+社内調整含む |

| 月間再生数 | 2,000回 | 自社チャンネル+展示会 QR |

| 視聴維持率 | 45% | KPI 目安内 |

| 遷移率 | 10% | カード+概要欄リンク |

| 送信率 | 6% | BtoB 平均 |

| 受注率 | 30% | 既存実績 |

| 平均粗利 | 800,000円 | 1件成約あたり |

計算式

月間成約件数 = 再生2,000回 × 視聴維持率0.45 × 遷移率0.10 × 送信率0.06 × 受注率0.30 = 1.62件成約/月

月間成約件数 = 再生2,000回 × 視聴維持率0.45 × 遷移率0.10 × 送信率0.06 × 受注率0.30 = 1.62件成約/月

月間粗利 = 1.62件 × 800,000円 = 1,296,000円

ROI = (月間粗利1,296,000円 − 制作費500,000円) ÷ 制作費500,000円 = 1.59(159%)

この計算によると、約0.38ヶ月で投資回収できる見込みとなります。

このような試算表のテンプレートを用意し、社内でいつでもシミュレーションできるようにしておくと、動画制作の企画が格段に進めやすくなります。

維持率と遷移率を高める3つのテクニック

「KPIの重要性はわかったけど、どうすれば改善できるの?」 その疑問はもっともです。

特に重要な「平均視聴維持率」と「サイト遷移率」を高めるための、今日から使える具体的なテクニックを3つご紹介します。

| テクニック | 狙い | ポイント |

| 冒頭 8 秒で「結論+ベネフィット」 | 離脱防止 | タイトルに合わせ、冒頭テキストで即提示 |

| 60‑90 秒ごとに Bロール を入れる | 飽き防止 | 機械の動作・設計図など視覚変化 |

| 2:30 前後で 明確 CTA | 遷移率↑ | 「事例PDFはこちら」など具体アクション |

国内のYouTube運用解説では、視聴維持率40〜50 %が優良ラインとされ、その達成に貢献する要素として “冒頭で結論を示す構成” がよく推奨されている。

視聴者の時間を無駄にしない工夫が、動画制作のメリットを最大限に引き出す鍵となります。

■章末まとめ

動画制作のROIは「制作費+運用コスト」で算定し、4つの主要KPI(視聴維持率、遷移率、送信率、受注率)を掛け合わせることで具体的に把握できます。

国内企業の平均的なKPI数値を用いることで、広告費をかけなくても「何ヶ月で投資をペイできるか」という現実的な予測が可能です。

視聴維持率とサイト遷移率を向上させる具体的な施策は、「冒頭8秒での結論提示」「定期的な視覚変化(Bロール挿入)」「明確なCTAの設置」です。

しかし、どんなに素晴らしい動画を作っても、その設計や活用方法を間違えると、期待した効果は得られません。

「動画を作ったけれど、全く効果がなかった…」

そんな悲しい結果を招かないために、次章では、このKPI設計を無視して失敗に終わった典型的な例をチェックリスト形式で詳しく見ていき、自社で同じ過ちを繰り返さないためのポイントを提示します。

失敗談:動画を“1本だけ”作って成果ゼロに終わる典型パターン

「せっかく時間もコストもかけて動画を作ったのに、再生数も伸びないし、問い合わせも全く増えない…」

そんな経験をされている方が多くいます。

動画制作のメリットを活かせず、期待外れの結果に終わってしまう企業には、いくつかの共通した「落とし穴」があります。

ここでは、その原因を具体的に分解していきます。

“ファネル設計ゼロ”だから視聴後が真っ暗

「動画を見てもらえれば、きっと良さが伝わるはず!」そう信じて動画を公開したものの、その後のアクションに繋がらない…。

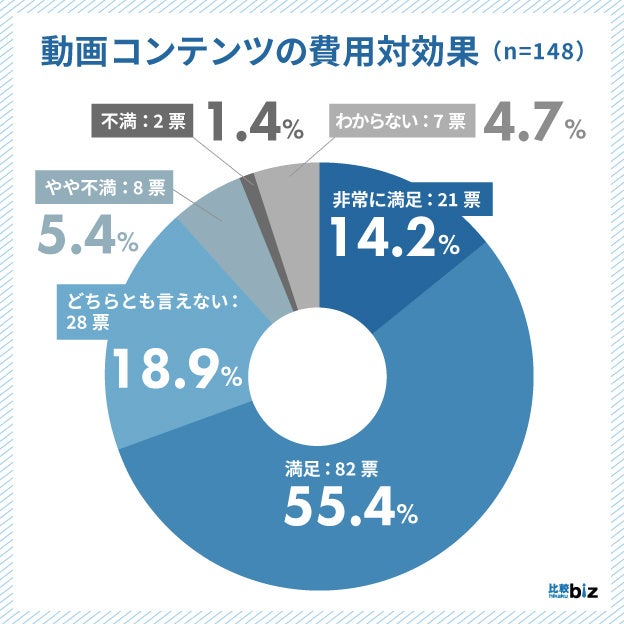

2025年調査によると、動画活用企業のうち18.9%が「どちらとも言えない(効果を実感しにくい)」、さらに6.8%は「費用対効果に不満」と回答しています。(出典:比較ビズと株式会社Funusual)

この背景には、視聴者の行動を促す「導線設計の欠如」が大きく関わっています。

多くの失敗企業に共通するのは、

認知 → 関心 → 比較 → 商談

という顧客育成の4段階(ファネル)のうち、最初の〈認知〉段階だけを1本の動画に無理やり押し込もうとしている。

動画の概要欄や動画内カードに、次に見てほしいコンテンツやランディングページへの遷移先URLを設置していない。

そもそも、動画の効果を測るためのKPI(平均視聴維持率・サイト遷移率・問い合わせ率など)を事前に設定していない。

結果として、視聴者は動画を見終わった瞬間に「次に何をすればいいのか」「どこへ行けばもっと詳しい情報が得られるのか」が分からず、離脱してしまいます。

そして、企業側も効果測定用の具体的な数字が残らないため、“測れない投資”と見なされ、社内で即座に「効果なし」の烙印を押され、削減対象となってしまうのです。

これでは、動画制作のメリットを享受することはできません。

平均視聴維持率40%を下回る

「内容は良いはずなのに、なぜか最後まで見てもらえない…」

国内の動画運用に関するレポートによれば、3分~10分程度の企業動画の場合、平均視聴維持率40%超えがひとつの目標ラインとされています。

この数値を下回る場合、動画の内容以前に、視聴者を引き込む構成になっていない可能性が高いです。

ところが、成果の出ない動画の多くは

いきなり「会社紹介」や社長の挨拶から始まり、視聴者が本当に知りたい結論やベネフィットがなかなか提示されない。

60秒以上、単調な映像や同じような画面が続き、視覚的な変化がなく視聴者を飽きさせてしまう。

“おしゃれなBGM付きスライドショー”のような体裁で、現場のリアルな雰囲気や温度感が全く伝わってこない。

平均視聴維持率が例えば20%台に落ち込んでしまうと、YouTubeなどのプラットフォームからも「質の低い動画」と判断され、関連動画としておすすめされにくくなります。

当然、サイト遷移率も著しく低下するため、その後のマーケティングファネル全体が機能不全に陥ってしまうのです。

制作コストを“費用”としてしか見ていない

「動画制作って、やっぱり高いんでしょ?」

多くの経営者の方が、このように感じています。

動画導入のハードルとして最も多く挙げられたのが「制作の手間」、次いで「ノウハウの欠如」です。

この背景には、動画制作にかかるコストを、将来の利益を生み出す「投資」ではなく、単なる「費用」として捉えてしまう考え方があります。

企画から撮影、編集まで、本来の業務に加えて担当者が兼務で対応することが常態化しており、十分な時間とリソースを割けていない。

具体的な数値目標(KPI)やROI設計がないため、投資額(制作コスト)が回収可能なものとしてではなく、単なる支出としてしか語られない。

その結果、「とりあえず1本作って様子を見よう」という、成果に対するコミットメントの低い消極的な取り組みになりやすい。

しかし、このような“様子見動画”は、企画段階で「どのように投資を回収するか」というROIの視点が欠けているため、そもそも成果が出るような構造になっていないケースがほとんどです。

これでは、動画制作のメリットを実感することは難しいでしょう。

【自己診断】あなたの動画は大丈夫?よくある失敗チェックリスト

ここまで読んで、

「もしかして、うちの会社も…?」

と不安になった方もいるかもしれません。

以下のチェックリストで、自社の動画活用状況を客観的に診断してみましょう。

□ KPI(重要業績評価指標)を設定せず、「再生数だけ」を追いかけてしまっている。

□ 動画を視聴し終えたユーザーが次に取るべきアクション(例:関連資料のダウンロード、問い合わせページへのリンクなど)の導線がない。

□ 動画の冒頭30秒以内に、視聴者にとっての結論やメリット(何が得られるのか)を明確に示していない。

□ 動画の長さが5分を超えるような比較的長尺のものであるにも関わらず、1分以上も画面に変化がない(視覚的に飽きさせる構成になっている)。

□ 社内に動画制作の専門知識を持つ人材や十分なリソースがないにも関わらず、“やる気のある若手社員”に全てを丸投げしてしまっている。

□ 動画の企画段階や公開後の効果測定・改善策を検討する数値レビュー会議が、月に1回も実施されていない、または形式的なものになっている。

□ 映像の中で「誰に(ターゲット顧客に)」「何をしてほしいのか(具体的な行動喚起)」が曖昧で、メッセージがぼやけてしまっている。

□ 他社の成功事例を表面上だけ真似してしまい、自社の強みや独自性、ブランドイメージが欠落した動画になっている。

□ 動画制作の目的が「とりあえずPRになれば良い」といった漠然としたもので、具体的な目標(例:問い合わせ件数◯%アップなど)が設定されていない。

□ 動画を公開した後、既存の広告チャネルやメールマガジン、SNS、展示会でのQRコード提示など、他の施策と連携させた「掛け算の導線」を敷いていない。

※3項目以上当てはまれば、“成果ゼロ”に陥るリスクが高いと言えます。

■章末まとめ

動画制作で失敗する本質的な原因は、「1本の動画だけで全てのマーケティングファネルをカバーしようとする」という構造的な設計の不在にあります。

KPIが未設定であると、効果測定が不可能になり、結果としてROI(投資対効果)に関する建設的な議論ができず、動画関連の予算が削減されてしまうという悪循環に陥ります。

視聴者の離脱を防ぎ、動画のメッセージを最後まで届けるためには、冒頭で結論を明確に示し、平均視聴維持率40%を目指す。

「じゃあ、具体的にどうすれば失敗を避け、動画制作のメリットを最大限に引き出せるの?」その答えを、次章では、このような失敗から学び、段階的な動画活用で見事に営業効率を高めた企業の逆転事例を通じて解き明かしていきます。

成功談:段階別動画で営業効率を一気に高めた逆転ストーリー

失敗談を読んで、うちも同じような状況かも…と不安になった方もいらっしゃるかもしれませんね。

でも、ご安心ください。

正しい戦略と設計があれば、動画制作はあなたのビジネスを力強く後押しするツールになります。

この章では、“つかみ→実演→事例→FAQ” という役割の異なる4本の動画を戦略的に配置しただけで、商談単価も工数も劇的に改善した、ある精密部品メーカーの感動的な逆転ストーリーをご紹介します。

この事例から、動画制作のメリットを最大限に引き出すヒントを掴んでいきましょう。

背景:展示会ブースには人が来るのに商談が伸びない…切実な悩み

奈良県にある機器メーカー〈A社・従業員32名〉は、ある切実な悩みを抱えていました。

毎年3回、手間とコストをかけて展示会に出展し、多くの名刺は集まるものの、それがなかなか実際の受注に繋がらない…。

以前、「とりあえず」と1分間のPR動画をブースで流してみたものの、再生数はそれなりでも、問い合わせはゼロという苦い経験も。

「動画って、結局うちみたいな中小企業には意味がないのかな…」

そんな諦めにも似た空気が社内に漂い始めていた頃、A社はマーケティングファネルの各段階に合わせて“役割の異なる動画を4本”制作し、HPとYouTubeに戦略的に公開するという新たな挑戦を決意しました。

この決断が、後に大きな成果、つまり動画制作の具体的なメリットをもたらすことになります。

| 目的 | タイトル | 尺 | 掲載場所 | 主なKPI |

| 認知 | 展示会 | 0:45 | 展示会QR/YouTube | 再生数 |

| 関心 | 製品デモ | 2:00 | HP 製品ページ | 平均視聴維持率 |

| 比較 | 導入事例インタビュー | 5:00 | LP/メール | LP遷移率 |

| 商談後フォロー | FAQ&保守動画 | 3:00 | FAQページ | 問合せ減少率 |

実装3ヶ月で出た“驚きの数字の変化” – これが動画制作のメリット!

「本当に動画で成果が出るんだろうか…」半信半疑でスタートしたこの取り組みでしたが、実装からわずか3ヶ月で、目に見える“数字の変化”が現れ始めました。

1.平均視聴維持率46%(2分デモ動画)──国内中央値40‑50%に並ぶ水準

2.LP遷移率12.4%──カードと概要欄リンクの最適化が奏功

3.フォーム送信率7.1%──GA4のBtoB平均3‑8%を上回る

4.受注率34% → 38%へ微増──商談前の「基礎質問」が激減

5.営業ヒアリング時間▲30%──FAQ動画で準備が不要に

これら一つ一つの改善を掛け合わせると、月間再生数2,400回で、以前は1.6件だった月間成約件数が、なんと3.2件へと倍増したのです!

粗利が1件あたり80万円の同社にとって、動画制作と社内調整にかかった費用67万円は、わずか2.1ヶ月で回収できた計算になります。

これこそ、戦略的な動画制作がもたらす、明確で強力なメリットと言えるでしょう。

【ワンポイント裏付け】営業フェーズにおける動画活用の効果

ある調査報告によれば、営業フェーズで動画を効果的に活用することは、LP(ランディングページ)からの転換率を最大で80%も高める可能性があるとされています(HubSpotより)。

動画が、まるで「営業担当者のもう一人の分身」として24時間365日働いてくれるため、たとえ少人数の営業チームであっても、商談の母数を落とすことなく、むしろその質を高めることができる。

これも動画制作が提供する大きなメリットの一つです。

成功を呼び込んだ “たった3つ” の工夫 – あなたの会社でも再現可能!

「そんなにうまくいくなんて、特別なことをしたのでは?」

と思われるかもしれません。

しかし、A社が成功を掴んだ工夫は、実は驚くほどシンプルで、あなたの会社でも応用可能なものばかりです。

| 工夫 | 具体施策 | 効果 |

| ① 入口と出口を決め打ち | 展示会ティザーの最後にデモ動画 QR、デモ動画のカードに事例LPを直結 | 遷移率が2桁に到達 |

| ② 導入事例に“数字”を語らせる | 得意先協力の下で「不良品率‑28%」を字幕表示 | 視聴維持率 |

| ③ FAQ動画を営業資料に転用 | よくある質問を3分まとめ → 事前視聴を必須化 | 面談30分短縮 |

これらの工夫は、特別な機材や高度な編集技術がなくても実践できるものばかりです。

重要なのは、「誰に、何を見て、次どうしてほしいか」という視聴者の行動設計を徹底的に考え抜くこと。

これこそが、動画制作のメリットを最大限に引き出す秘訣なのです。

この成功をあなたの会社で再現するためのポイント(チェックリスト)

A社の成功事例は、決して他人事ではありません。

以下のチェックリストを参考に、あなたの会社の動画戦略を見直してみましょう。

- 認知獲得 → 興味・関心 → 比較検討 → 商談後フォロー…といった顧客育成の各段階に合わせて、“それぞれ役割の異なる動画”を制作・配置する計画になっていますか?

- 各動画に対して、追うべき主要KPI(重要業績評価指標)を「1つだけ」に絞って設定していますか?(例:認知目的の動画なら再生数、デモ動画なら視聴維持率など)

- 認知獲得を目的とした動画の最後には、必ず次のステップとなるコンテンツ(例:製品デモ動画のQRコードやURL)への明確な導線を設置していますか?

- 導入事例動画では、顧客の主観的な感想だけでなく、具体的な「数字」や「データ」を用いて成果を語る編集方針になっていますか?

- FAQ動画を作成し、それを営業担当者やカスタマーサポート部門が顧客への事前説明資料として活用するなど、業務効率化に繋げる工夫をしていますか?

■章末まとめ

多くの企業が陥りがちな「1本完結型」の動画制作から、顧客の検討段階に合わせた「段階別4本セット」に切り替えただけで、視聴から商談への歩留まりが劇的に改善しました。

これは動画制作の大きなメリットを戦略的に活用した結果です。

各動画の「入口(どうやって見てもらうか)」と「出口(次に何をしてほしいか)」を明確に設計し、KPIを1動画=1主要指標に絞り込むことで、課題点や改善ポイントが格段に分かりやすくなります。

動画は、まさに「人手不足を補う優秀な分身」。

特にリソースが限られる中小企業にとって、少人数体制でも営業効率を大幅に底上げできるのが、動画制作の最大のメリットと言えるでしょう。

さて、営業面での動画活用のメリットはご理解いただけたかと思います。

次章では、多くの企業が頭を悩ませる「採用」の場面で、この動画制作の手法を応用し、応募者の辞退率を下げ、採用の質を高めた動画活用術を深掘りしていきます。

採用競争に効く!“社風がリアルに伝わる”動画制作のメリットとは?

「優秀な人材を採用したいけれど、なかなか応募が集まらない…」

「採用しても、すぐに辞めてしまう…ミスマッチが多い気がする…」

多くの企業にとって、採用は事業成長の生命線でありながら、同時に大きな課題でもあります。

この章では、特に「少人数採用でも“採用の質”を高めたい」と考える企業担当者様に向けて、動画制作が採用活動にもたらす具体的なメリットと、その最短ルートを解説します。

技術者は“現場のリアリティ”を最重視する – 採用動画の重要性

まず知っておくべきは、求職者の多くが企業選択において動画情報を重視しているという事実です。

ガロアの調査によれば、就活生の約半数(49%)が採用動画の視聴経験があり、視聴者の実に97%が「採用動画を見て良かった」と回答しています。

これは、動画が持つ情報量の多さと分かりやすさが、求職者にとって大きなメリットとなっている証拠です。

同調査で動画を視聴する主な理由として挙げられているのは、「情報量が多いから」(47%)そして「時間や場所の制約なく視聴できるから」(38%)。

特に、文字や写真だけでは伝えきれない現場の温度感やリアルな雰囲気を短時間で掴めることが、他の媒体との大きな差別化ポイントになっています。

出典:ガロア

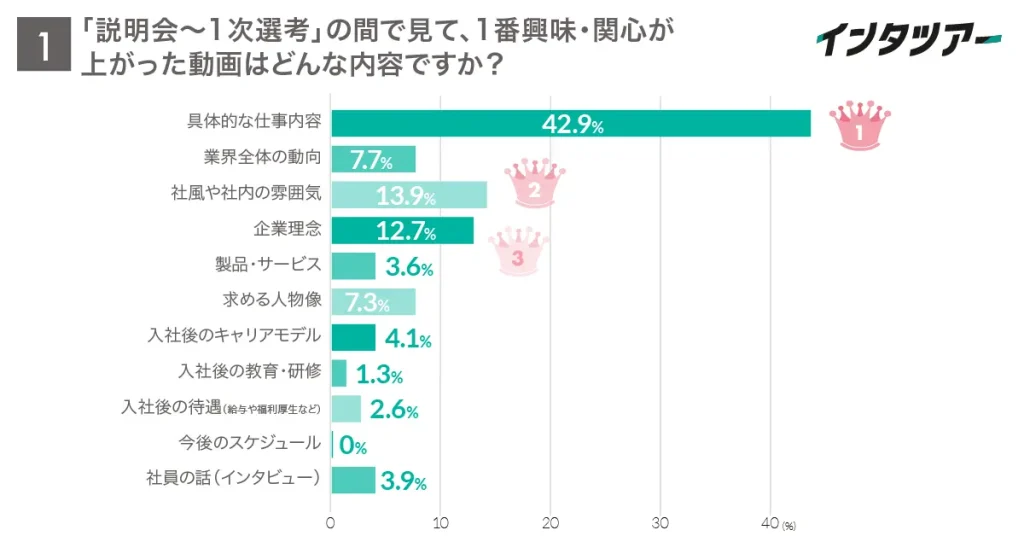

さらに、インタツアーの調査では、エントリー前の学生が特に重視する動画の内容として、「具体的な仕事内容」が42.9%と最も多く、次いで「社風・雰囲気」が13.9%となっています。

選考が進むにつれて、「キャリアモデル」や「求める人物像」といった情報への関心が高まる傾向も見られます。

これらのデータは、採用フェーズに合わせた動画コンテンツの提供が、いかに重要であるかを示唆しています。

これこそ、採用における動画制作のメリットを最大限に引き出す鍵となります。

採用動画で求職者の心を掴むには?

【仕事内容を映像で具体的に可視化する】

例えば技術職採用なら、旋盤が動くリアルな音、CADの操作画面、測定器の細かな目盛りを映すアップの映像など、“その職種の人が日常的に触れるもの、共感できる絵”を中心に構成しましょう。

【採用フェーズに合わせたシナリオを用意する】

エントリー前は「具体的な仕事内容」で興味を引き、選考中は「キャリアモデルとなる先輩社員の姿」で将来像を提示、そして内定承諾前の段階では「社風や待遇、福利厚生」といった安心材料を提供し、入社への後押しをするなど、段階に応じて見せる情報を戦略的に変えることが重要です。

“社員の顔”と“現場の音”が説得力を生む – 採用動画制作のメリットを活かす要素

では、具体的にどのような要素を盛り込めば、求職者の心に響き、採用のミスマッチを防ぐ動画になるのでしょうか?

ここでは、特に効果的な3つの要素と、その導入例をご紹介します。

| 要素 | 高価 | 導入例 |

| 社員インタビュー(1分×3本) | 「人間関係」の不安を解消 | 現場リーダー→若手→女性技術者の順で配置し多様性を示す |

| 1日密着ショート(90秒) | 入社後のギャップ低減 | 作業開始~昼休み~終業までを倍速&テロップで |

| 現場環境の“環境音”収録 | テキストでは伝わらない臨場感 | 機械音や笑い声をBGMより大きめに残す |

就活生としても「社員の1日密着動画」などがあるだけで、応募する部署の全体像が把握でき、入社後のギャップ解消に有効であるとことは間違いありません。

また、採用動画にたどり着く経路としては、「検索エンジン(Googleなど)」(53.2%)、「企業の採用サイト」(48.1%)が上位を占めています。

出典:インタツアー

この事実は、自社の採用HPとYouTubeチャンネルなどをしっかりと連携させ、検索エンジン経由でも自社の採用動画を見つけてもらいやすい導線を構築することが必須であることを示しています。

この「見つけてもらいやすさ」も、採用における動画制作の隠れたメリットと言えるでしょう。

【ポイント整理】採用動画で「この会社で働きたい!」を引き出すには?

【“顔と声”で信頼感を醸成する】

かしこまったスーツ姿の社長のメッセージよりも、実際に現場で働く作業着姿の社員の自然な笑顔や、自身の言葉で語る仕事のやりがいの方が、求職者の心には強く刺さることが多いです。

【内製でも十分に魅力的な動画は撮れる】

高価な機材は必ずしも必要ありません。

スマートフォンと外付けマイクがあれば、基本的な撮影は可能です。

最も重要なのは、凝った映像技術よりも「何を、誰に、どのように伝えるか」というシナリオです。

【CTA(行動喚起)は応募フォームへの直リンクを基本に】

動画を視聴し終えた求職者が、スムーズに次のアクション(エントリーなど)に移れるよう、動画の終了5秒前くらいから「もっと詳しく知りたい方はこちら」「エントリーはこちら」といったボタンを画面上に固定表示させるなどの工夫をしましょう。

■章末まとめ

採用動画の主な目的は、“大量に応募者を集めること”だけではありません。

むしろ、“入社後の辞退率の低下”や“企業文化とのミスマッチ防止”にこそ、動画制作の大きなメリットがあります。

学生の約半数が企業研究のために動画を視聴し、72%もの学生が「都合が合えば(企業のオンライン説明会などに)視聴したい」と前向きな姿勢を示しています。

この高いニーズに応えない手はありません。

特に技術者志望の求職者には、具体的な「仕事内容」とリアルな「現場の音」を、そして内定承諾が近づくフェーズの候補者には、将来像を描ける「キャリアモデル」の提示を、といったように段階的に情報を提供することが効果的です。

自社の採用HPとYouTubeチャンネルを連携させ、実際に働く社員の「顔」が見え、彼らの「生の声」が聞こえる短尺の動画を複数用意することで、たとえ少人数の採用活動であっても、「この会社で自分の力を試したい!」という熱意ある応募者を引き出すことができるでしょう。

さて、ここまで動画制作がもたらす様々なメリットや成功事例、具体的なノウハウについて解説してきました。

しかし、どんなに素晴らしい計画も、実行段階での「よくある落とし穴」にはまってしまっては元も子もありません。

次章では、そうした動画制作における“よくある失敗パターン”を自己診断できるチェックリストをお届けします。

自社の取り組みを客観的に見つめ直す良い機会となるはずです。

あなたの動画は大丈夫?よくある失敗パターン自己診断チェックリスト

「動画制作のメリットは理解できたし、成功事例も参考になった。でも、いざ自社で取り組むとなると、何から手をつければいいのか、どこに注意すればいいのか、やっぱり不安…」

そう感じている方も少なくないでしょう。

この章では、「効果が見えない…」と感じ始めた時に、まず自社の動画活用の現状を10項目で客観的に棚卸しできる自己診断チェックリストをご用意しました。

このチェックリストを活用し、動画制作で失敗しないための具体的な一歩を踏み出しましょう。

あなたの会社の動画、数字が“ぼやけて”いませんか?

「動画を作ってはみたものの、本当に効果が出ているのだろうか…」そんな漠然とした不安を感じている担当者の方は意外と多いものです。

比較ビズとFunusualが2025年に行った共同調査によると、動画を活用している企業のうち、18.9%が「効果を実感しにくい」と回答し、さらに5.4%+1.4%=6.8%の企業が“費用に見合わない”と感じているという結果が出ています。

また、4.7%は「わからない」と答えており、合計すると約30%弱の企業がROI(投資対効果)が不透明なまま動画を活用しているという実情が浮かび上がってきます。

もう一つ注目すべき重要な指標は、視聴維持率の目安です。

動画運用に関する調査をしてみると、「10分~15分程度の動画であれば、平均視聴維持率が40%を切ると改善が必要」とされています。

もし、あなたの会社の動画がこの40%のラインを下回り、かつROIをきちんと測定していないとしたら、“成果ゼロ”どころか、貴重なリソースを無駄にしてしまっている可能性が高いと言わざるを得ません。

これでは、動画制作のメリットを得るどころではありません。

自己診断チェックリスト(10項目)

さあ、自社の動画活用について、以下の□をクリックするような気持ちで、または紙に✓を付けながら正直に数えてみてください。

- KPI(重要業績評価指標)を「再生回数」だけで評価してしまっており、より重要な「平均視聴維持率」や「サイト遷移率」といった指標を定期的に追跡・分析していない。

- 動画の概要欄や動画内に設置するカード機能などを活用して、公式ホームページや関連製品のランディングページへの明確なリンク(導線)を設置していない。

- 動画の冒頭、視聴者が最も離脱しやすいと言われる開始から30秒以内に、その動画を見ることで得られる「結論」や「ベネフィット(視聴者の利益)」を具体的に提示できていない。

- (例えば10分前後の比較的尺の長い動画の場合)平均視聴維持率が、目標とすべき40%のラインを大幅に下回ってしまっている。

- 動画の目的(例:新製品の認知拡大、既存顧客への技術サポート、採用応募者の獲得など)と、実際に制作されている動画の内容やトーン&マナーが一致していない。

- 動画を投稿・公開した後、GA4(Google Analytics 4)やYouTube Studioなどの分析ツールを使って、具体的な数値に基づいた効果測定や改善点のレビューを、月に1回も実施していない、または形式的なものに留まっている。

- 社内に動画制作の専門知識を持つ人材や十分なリソースが不足しているにも関わらず、特定の“やる気のある担当者”1人に全ての業務を丸投げしてしまっている(属人化してしまっている)。

- 動画の最後に表示されるCTA(Call to Action:行動喚起)が、「チャンネル登録よろしくお願いします」といったYouTube内での活動に終始しており、事業成果に直結するような資料ダウンロードや問い合わせフォームへの誘導がなされていない。

- 動画内で使用している映像素材、BGM、画像などの著作権やライセンスについて、きちんと確認しないまま公開してしまっている(または、その確認プロセスが曖昧である)。

- 動画をただ公開するだけでなく、既存のメールマガジン、公式SNSアカウント、展示会でのQRコード配布など、他のマーケティング施策と連携させた「掛け算の導線」を戦略的に敷いていない。

判定ガイド:あなたの動画活用のリスクレベルは?

チェックリストの✓の数を数えて、以下の判定ガイドと照らし合わせてみましょう。

| ✓の数 | リスクレベル | 典型症状 | 推奨アクション |

| 0–2 | 低 | 基礎は整備済み。ただし改善余地あり | KPIごとの目標値を設定し、次の1本でABテスト |

| 3–6 | 中 | 効果測定と導線設計があいまい | KPIダッシュボードを作り、CTA/LPを整備 |

| 7–10 | 高 | ROIが見えず“動画迷子”状態 | ① 目的別に動画を再編成 ② 月次レビュー会を設定 ③ 専門家に初回相談 |

失敗を防ぐための3つの具体的な打ち手(チェックリスト活用法)

このチェックリストは、単に問題点を洗い出すためだけのものではありません。

動画制作のメリットを最大限に引き出し、失敗を未然に防ぐための具体的なアクションプランを立てるためのツールとして活用してください。

1. 項目に優先順位を付けて取り組む

特に、平均視聴維持率が40%未満(項目4)であったり、視聴後のリンク導線が不備(項目2)である場合は、最優先で改善に取り組むべきです。

これらは動画の成果に直接的な影響を与えるため、放置しておくと大きな機会損失に繋がります。

2. スプレッドシートなどでスコア化し、定点観測する

チェックリストの各項目に対して、✓が付いたら1点、付かなければ0点として合計点を自動計算するようなシンプルなスプレッドシートを作成しましょう。

そして、月ごとや四半期ごとにこのスコアの推移を可視化することで、改善活動の進捗と効果を具体的な数値で社内に共有しやすくなります。

3. 専門家(外部パートナー)のレビューを“1回だけ”でも効果的に活用する

社内リソースだけで改善に行き詰まりを感じたときは、必ずしも動画の撮影や編集といった実制作から依頼する必要はありません。

むしろ、動画戦略の設計図(KPI設定/ファネル設計/コンテンツ企画)の部分だけを対象に、経験豊富な専門家から客観的なレビューやアドバイスを受けるだけでも、コスト効率良く大きな改善効果が期待できます。

弊社でも無料相談を随時受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

■章末まとめ

動画を活用している企業の約3割がROI(投資対効果)を不透明と感じており、平均視聴維持率40%未満は明確な要改善ラインであると認識しましょう。

これでは動画制作のメリットを語る以前の問題です。

まずは本章の10項目のチェックリストでセルフチェックを行い、もし3つ以上当てはまるようであれば、あなたの会社の動画活用は“成果ゼロ予備軍”であると危機感を持つべきです。

具体的な改善に着手する際は、

①視聴後のリンク導線の整備

②平均視聴維持率の向上策

③KPIに基づいた月次レビュー体制の構築

この3点から優先的に取り組むのが、成果への最短コースです。

「チェックリストで課題は見えてきたけど、具体的にどうやって動画を作っていけばいいの?」

「そもそも内製すべきか、外注すべきか、その判断基準が分からない…」

そんな疑問が湧いてきた方もいらっしゃるでしょう。

次章では、動画制作における外注と内製のコスト、そしてそれぞれのリスクを具体的な数字で比較し、

「どこまでを社内で行い、どこからプロに任せるべきか」

という、多くの担当者が悩むポイントについて、明確な判断基準を提示します。

外注 VS 内製:動画制作のコストとリスクを“見える化”する判断基準

「動画制作の重要性はわかった。でも、実際に作るとなると、プロに外注すべきか、それとも頑張って社内で内製すべきか…」

これは、動画制作を検討する多くの企業担当者が直面する、大きな悩みのひとつではないでしょうか。

コスト、品質、スピード、そしてリスク。

様々な要素を天秤にかけ、自社にとって最適な選択をするためには、それぞれのメリット・デメリットを正しく理解することが不可欠です。

この章では、外注と内製のコスト構造や潜在的なリスクを具体的に“見える化”し、あなたの会社が賢明な判断を下すための基準を提示します。

もし、動画制作に興味がありプロの話を聞いてみたい方は、ぜひ弊社の▶▶動画サービスも検討してみてください。

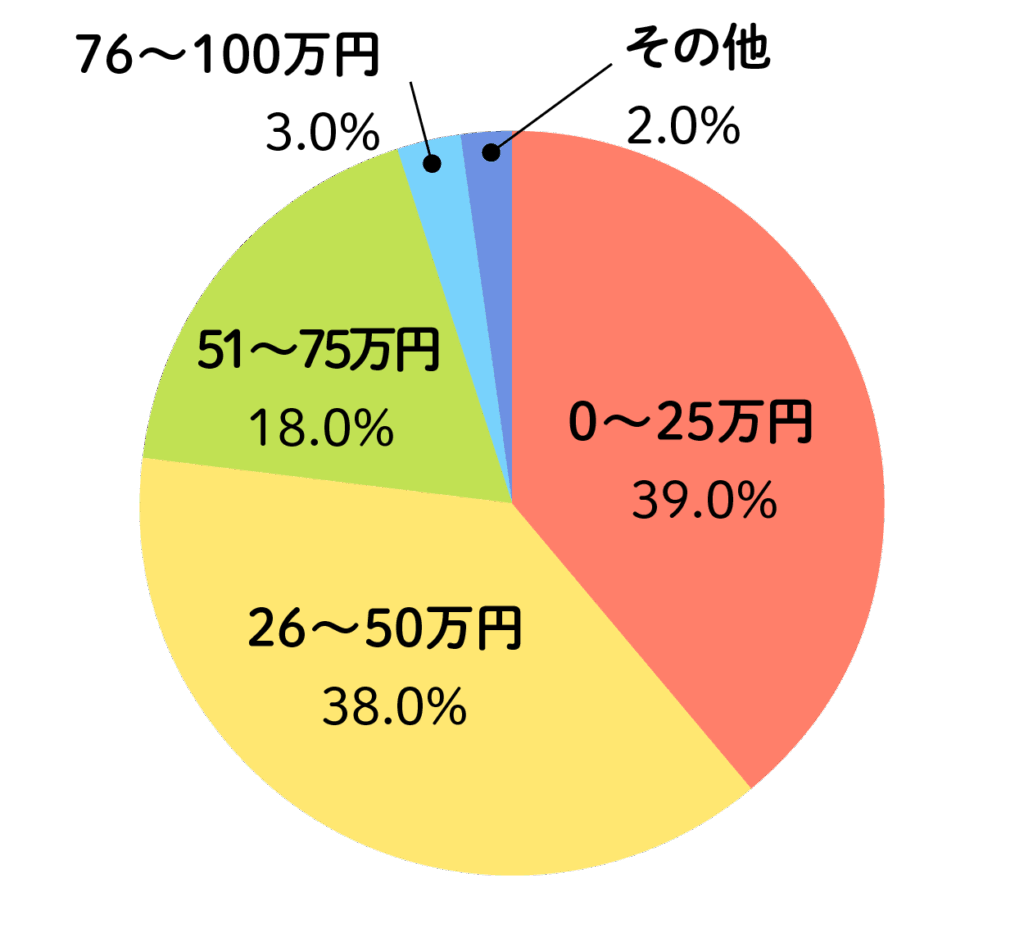

ざっくり費用相場感:外注の場合、「50万円以内」が約7割

まず、気になる外注費用についてですが、アドクロが2024年に実施した調査によると、動画制作を外部の制作会社やフリーランスに依頼した場合の費用は、50万円以内でおさまっているケースが全体の77%。

(内訳:0~25万円が39%、26~50万円が38%)

という結果です。

出典:アドクロ

これは、動画制作のメリットを感じつつも、コストを抑えたいという企業ニーズの表れかもしれません。

もちろん、企画立案から撮影、編集、そしてアニメーションやCGの追加など、全ての工程をフルパッケージで外注するとなると、一般的には60万円~120万円程度がレンジとなってきます。

一方で、例えば3分以内のシンプルな製品説明動画やサービ紹介動画を、既存のテンプレートを活用する形で依頼すれば、15万円~30万円程度で制作できるケースも増えています。

【ポイント】賢くコストを抑える外注のコツ

もし、小ロットで動画を制作したい、あるいは特定の工程だけプロの力を借りたい、でも品質は担保したい…という場合には、「企画・構成案だけをプロに依頼する」「撮影と簡単な編集だけを外注する」といったように、動画制作の工程を分割して発注する方法が、コストを効果的に抑えるコツです。

社内制作(内製)の“隠れたコスト”を数字に置き換えてみる

「外注はやっぱり高いから、できるだけ社内で作ろう」と考えるのは自然な流れです。

しかし、内製する場合でも、実は目に見えにくい“隠れたコスト”が発生していることを見落としてはいけません。

動画制作のメリットを追求するあまり、この隠れたコストが膨らんでしまっては本末転倒です。

| 項目 | 試算方法 | 1本あたり目安 | ソース |

| 人件費 | 平均月給×工数比率(1人×30h) | 約11万円 ※月給29.4万円×0.38 | JILPT賃金構造統計(中小企業平均29.4万円) |

| 機材 | カメラ・照明・マイク計60万円を3年償却 | 約1.7万円 | 企業会計一般 |

| ソフト | Adobe CC 7,260円/月 | 0.7万円 | Adobe公式 |

| リテイク工数 | 撮り直し+再編集10h | 3.7万円 | 社内平均時給算定 |

| 合計 | – | 約17万円 | – |

上記はあくまで一例ですが、内製で動画を1本制作する場合でも、最低でも15万円~20万円程度の実質的なコストがかかると考えておくべきでしょう。

特に見落としがちなのが、企画や撮影準備、編集作業、そして予期せぬリテイクなどに費やされる担当者の人件費(時間コスト)です。

もし、動画制作にかかる総工数が60時間を超えるような場合は、その人件費だけで外注費用の下限ラインをあっさりと突破してしまう可能性も十分にあります。

リスク比較:品質のばらつき・炎上リスク・ガバナンス体制

コストだけでなく、動画制作に伴う様々なリスクについても比較検討しておく必要があります。

| 観点 | 外注 | 内製 | 対策 |

| 品質ばらつき | プロ基準で安定 | スキルに依存 | 工程分割で不足部分だけ外注 |

| スケジュール遅延 | 複数案件で調整難 | 兼務で後回し | 内製はマイルストーンをカレンダー共有 |

| 著作権・BGM | 契約で担保 | 知識不足で侵害リスク | 内製はフリー素材サイトと利用規約を社内共有 |

| 炎上リスク | ガイドラインに沿う | チェック体制薄 | 公開前チェックリスト必須 |

これらのリスクを事前に理解し、適切な対策を講じることが、動画制作のメリットを安全に享受するための鍵となります。

賢い判断フロー:どこまで社内で?どこからプロに任せる?

「結局、うちはどうすればいいの?」

その答えを見つけるための、具体的な判断フローをご紹介します。

- まず、動画制作のゴールとKPI(重要業績評価指標)を明確に確定する。

例)

新製品に関する問い合わせフォームからのコンバージョン率(CVR)を現状から3%向上させたい → そのためには、製品の魅力が伝わる尺2分程度のデモ動画が必要で、動画の最後には必ず明確なCTA(行動喚起)を設置することが必須条件、など。 - 次に、社内の動画制作関連スキルとリソースを客観的に棚卸しする。

例)

企画と簡単な編集は社内で対応可能だが、プロレベルの撮影や聞き取りやすいナレーションは難しい → この場合、撮影とナレーションだけを部分的に外注する、といった判断が可能。 - 第2章で紹介したROIシミュレーションシートなどを活用し、具体的な数値を比較する。

- 内製コスト(例:約15.3万円) vs. 外注コスト(例:50万円)、そしてそれぞれの場合で見込める成果(例:3ヶ月での投資回収ライン)を具体的に比較検討する。

- 内製コストを見積もる際には、“予備の人件費”を10%程度上乗せして考慮する。

- 予期せぬリテイク作業や、担当者の残業といった「隠れたコスト」を吸収するためのバッファとして重要。

- 将来的な「外注から内製への移管計画」も視野に入れる。

- 例えば、最初の1~2本は企画・構成の段階からプロに依頼してノウハウを学び、次のフェーズでは編集作業も内製化に挑戦、そして2年後には完全に自社で完結できる体制を目指す、といった段階的な目標設定も有効です。

■章末まとめ

動画制作を外注する場合、費用は50万円以内が主流ですが、依頼内容によってはそれ以上になることも。

しかし、プロの基準で制作されるため、品質と納期はある程度担保されます。

動画制作のメリットを早期に実現したい場合には有効な選択肢です。

一方、内製の場合は、一見コストを抑えられるように見えますが、担当者の人件費や予期せぬリテイク工数などを含めると、実質的には15万円~20万円からのスタートと考えましょう。

単純なコスト比較だけでなく、品質の安定性、炎上リスクの低減、そして貴重な社内リソースの有効活用といった多角的な視点から、工程ごとの分割発注や、将来的な内製化計画も含めたROI試算を行い、自社にとって最適なバランスを見つけることが重要です。

さて、ここまで動画制作のメリット、成功と失敗の要因、そして具体的な制作体制の判断基準について詳しく見てきました。

最終章では、これまでの要点を「動画はコース料理である」という比喩を使って総括し、実際にあなたの会社が成果を出すための第一歩、つまり問い合わせへと繋げるCTA(行動喚起)の具体的な作り方について解説します。

まとめ:動画制作は“コース料理”でこそ、そのメリットを最大限に味わえる

「動画を作ったはいいけど、結局何がしたかったんだっけ…?」

「色々な情報がありすぎて、何から手をつければいいか分からない…」

ここまで読み進めていただいたあなたは、動画制作が持つ大きな可能性と、同時にその難しさも感じているかもしれません。

しかし、難しく考える必要はありません。

大切なのは、基本に立ち返り、一つ一つのステップを着実に実行することです。

要点をシンプルに3行でまとめると…

- 動画制作による投資回収は、「平均視聴維持率 × サイト遷移率 × フォーム送信率 × 受注率」という具体的な掛け算で見える化できる。

- 多くの動画制作が失敗する本質的な原因は、〈1本だけの動画〉で全てを賄おうとし、顧客育成のファネル(流れ)が途中で途切れてしまうことにある。

- 動画制作のメリットを最大化するには、顧客の検討段階ごとに動画の役割を明確に分け、各動画に適切なCTA(行動喚起)を敷き、その成果を具体的な数値で月1回は必ずレビューする体制が不可欠。

“コース料理”のメタファーで、動画制作のメリットをおさらい

この記事で何度も触れてきたように、効果的な動画活用は、まるで素晴らしいレストランの「コース料理」のようなものです。

| コースの段階 | 動画の役割 | 達成すべき指標(KPI例) | これを見落とすと… |

| 前菜 | 認知獲得・興味喚起のためのティザー動画 | 再生数、インプレッション数 | まず、お客様がお店(あなたの製品・サービス)に来てくれない |

| スープ | より深い興味・関心を引くための製品デモ動画 | 平均視聴維持率(目標:40~50%) | 途中で席を立ってしまい、メインディッシュまでたどり着かない |

| メイン | 比較検討・導入判断を促すための導入事例動画 | サイト遷移率(目標:5~12%)、LP閲覧数 | 追加の注文(問い合わせや資料請求)が入らない |

| デザート | 顧客満足度向上・LTV最大化のためのFAQ・保守動画 | 問い合わせ件数の減少率、顧客満足度 | 食後の満足感が低く、リピートや口コミに繋がらない |

素晴らしいコース料理が、一品一品、計算された順番とタイミングで提供されるように、動画もそれぞれの役割に合わせて戦略的に複数本用意し、連携させることで、初めてその真価を発揮し、動画制作のメリットをフルコースで味わうことができるのです。

たった1本の動画だけで、前菜からデザートまでの全ての役割を済ませようとすると、それぞれの味がぼやけてしまい、結局お客様(視聴者)を満足させられない、残念な仕上がりになってしまいます。

今すぐあなたの会社で出来る、動画制作メリット実現のための3つのアクション

「理屈は分かった。でも、具体的に何から始めればいいの?」

という方もいると思いますので、今日からすぐに取り組める、具体的な3つのアクションをご紹介します。

◆あなたの動画(または企画中の動画)の「入口」と「出口」を、1行の簡単な文章で書き出してみる。

例)

【入口】展示会ブースでQRコードを読み取ってもらうティザー動画

【出口】動画視聴後に、製品デモ動画が掲載された特設ランディングページへ遷移してもらう。

もしこの1行がスラスラと書けない、あるいは曖昧な表現になってしまう場合は、動画の目的やターゲット、そして期待する視聴者の行動設計が、まだ十分に練られていない証拠です。

◆シンプルなKPI管理表を作成する。

※高価なツールは必要ありません。GoogleスプレッドシートやExcelで十分です。

YouTube StudioやGA4(Google Analytics)から取得できる主要なKPI(再生数、視聴維持率、遷移数、コンバージョン数など)を、月に1回、決まったフォーマットにコピペして記録していくだけでも構いません。

大切なのは、“担当者の感想”や“感覚”ではなく、“客観的な数字”に基づいて動画の効果を語り、改善策を議論する文化を社内に作ることです。

◆各動画に設置するCTA(行動喚起)は、原則として「1つだけ」に絞り込む。

「製品資料のPDFはこちらからダウンロード」

「無料相談のお申し込みはこちらのフォームから」

のように、視聴者にとってほしいアクションを明確に1つに絞り込みましょう。

あれもこれもと欲張ると、かえって視聴者は混乱し、どの行動も取ってくれなくなります。

CTAボタンは、動画の終了5秒前くらいから画面に分かりやすく表示し、さらに動画の概要欄の最も目立つ1行目にも、同じ内容のテキストリンクを必ず記載しておきましょう。

こんな動画制作の課題、まだ残っていませんか?

「一生懸命作った動画なのに、平均視聴維持率がどうしても40%の壁を越えられない…」

「展示会で動画QRコードを配布しているけど、期待したほどスキャン数が伸びない…どうすれば?」

「社内のリソースが圧倒的に不足していて、顧客ファネルを意識した戦略的な動画設計まで、とても手が回らない…」

もし、これらの課題のうち1つでも当てはまるようでしたら、ぜひ当社の「まずは15分無料相談」をご活用ください。

あなたの会社の現状やお困り事をじっくりお伺いした上で、貴社の状況に合わせて一緒に課題を棚卸しし、解決への道筋を具体的に描くお手伝いをさせていただきます。

動画制作のメリットは、正しく理解し、戦略的に取り組めば、必ずあなたのビジネスを力強く後押しします。

▼▼▼ぜひお気軽にお問い合わせください▼▼▼

動画制作についてさらに知りたい方は下記もチェックしてみてください!

【こちらの記事もどうぞ】