リード獲得の伸び悩み、採用の難しさ、新製品PRの非効率…経営者の皆様の中には、日々これらの課題と向き合っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

従来の展示会やウェビナーだけでは、なかなか手応えを感じにくくなってきた、と感じる場面も増えているかもしれません。

動画活用に関心はあっても、

「一体何から手をつければいいのか?」

「本当にウチみたいな会社でも効果があるのだろうか?」

と、最初の一歩を踏み出せずにいる方も少なくないはずです。

「社内に専門スキルを持つ社員はいないし、外注するにも費用対効果が見えにくい…。」

「YouTubeやSNSも気になるけれど、リスクを考えると二の足を踏んでしまう。」

「どうせ頼むなら企画から丸投げしたいけど、製造業の特殊な事情を理解してくれる制作会社なんてあるのだろうか…。」

そのお気持ち、私もよく分かります。

実は私も、フリーランスになる前は、ひたすらテレアポ(電話営業)に頼ってリードを獲得しようとして、その大変さ、限界を感じていた時期がありましたから。

でも、どうかご安心ください!

この記事では、動画マーケターとして年間100本以上の動画制作・マーケティングに携わってきた私が、

動画制作における基本部分を、専門用語を可能な限り使わずに、分かりやすく徹底解説します。

動画の種類やメリット、制作プロセス、よく聞く専門用語の意味まで、特に中小製造業を経営されている方々が「これを知りたかった!」と感じるであろう情報を網羅しました。

この記事を最後まで読めば、きっと動画制作の全体像がクリアになり、漠然とした不安が解消されるはずです。

そして、企業にとって永遠の課題である「リード獲得」の問題に対して、動画がどのように役立つのか、具体的な一歩を踏み出すヒントが見つかることでしょう。

特に、

- 会社の認知度やブランドイメージを高めたい」

- 「優秀な技術系の人材を採用したい」

- 「新製品やサービスの販促をもっと効率よく行いたい」

といった目標をお持ちの経営者の方々にとっては、動画がいかに強力な武器となり得るか、具体的な視点を交えながらお伝えしていきます。

まずは動画制作の基礎をしっかりと固め、漠然とした不安を解消することから始めてみませんか?

ビジネスを加速させる、新たな一手について一緒に考えていきましょう。

そもそも動画制作とは?~映像制作・動画編集との違い、ご存知ですか?

「動画制作」と聞くと、どんなイメージをお持ちでしょうか?

まずは、その基本的な意味と、似ているようで少し違う「映像制作」や「動画編集」との違いから整理していきましょう。

ここを理解するだけでも、制作会社との話がスムーズになりますよ。

動画制作は「目的達成のプロセス」:企画から公開まで

に撮影して編集する作業だけを指すのではありません。

最も重要なのは、その動画で「何を達成したいのか」という目的です。

その目的を達成するために、どんな内容にするか(企画)から始まり、設計図を作り(構成・絵コンテ)、素材を集め(撮影)、形にし(編集)、そして世に出し(公開)、その結果を検証する(効果測定)まで、一連のプロセス全体が「動画制作」なのです。

漠然と「良い動画を作りたい」ではなく、「リード獲得数を〇%増やしたい」といった具体的なゴール設定からスタートすることが成功の鍵となります。

「映像制作」とのニュアンスの違い:芸術性 vs ビジネス・情報伝達

よく「映像制作」という言葉も耳にしますよね。

厳密な定義はありませんが、一般的に「映像制作」は、映画やテレビ番組、芸術的なCMなど、クリエイティブ性や作品性がより重視される分野で使われることが多いようです。

一方で、私たちがビジネスシーンでよく使う「動画制作」は、WebサイトやSNSでの活用を主眼とし、製品の機能説明、サービスのメリット訴求、採用活動、情報伝達といった、より実務的・マーケティング的な目的を持つコンテンツを指すことが多いと言えるでしょう。

「動画編集」はプロセスの一部:必要なスキルセットの違い

「動画編集」は、あくまで動画制作プロセスの中の一工程です。

撮影された映像素材をつなぎ合わせ、不要な部分をカットし、テロップ(文字)やBGM(音楽)、効果音などを加える作業を指します。

もちろん重要な作業ですが、動画制作全体を成功させるには、編集スキルだけでなく、目的を達成するための企画力、ターゲットに響く構成力、そしてマーケティングの視点なども不可欠になります。

なぜ今、製造業で動画なのか?:複雑な情報伝達と共感醸成の力

では、なぜ今、多くの製造業が動画制作に注目しているのでしょうか?

一番の理由は、やはり「分かりやすさ」です。

企業が持つ高度な技術や、複雑な構造を持つ製品の仕組み、言葉だけでは伝えきれないサービスの価値も、動画なら視覚と聴覚に訴えかけることで、短時間で直感的に伝えることができます。

さらに、工場の様子や働く社員の表情を見せることで、企業の雰囲気や文化といった「目に見えない価値」を伝え、求職者や顧客からの共感や信頼を得やすくなるのです。

これは、従来のカタログやWebサイトだけでは難しかったことかもしれませんね。

………とは言え、「製造業でも本当に動画は効果的なの?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

その点について、近年のBtoBマーケティングに関する調査結果が非常に示唆に富んでいます。

【2022-25年 BtoB調査から読み解く】 製造業が動画を導入すべきデータ的根拠

| 項目 | 調査ハイライト |

| 導入率 | BtoB企業全体では 89–91 % が既に動画を活用(2023–2025年の複数調査)。製造業に限定した統計は少ないものの、特に大手企業で導入が進んでいると見られます。 |

| KPIインパクト | 動画活用企業のうち、リード獲得に効果があったのは 87 %、売上向上を実感したのも 87 %。ブランド認知向上は 90–96 %、製品・サービス理解促進は 88–96 % に上ります。 |

| ROI評価 | 72–93 % が「動画は投資収益率(ROI)が高い」と回答。B2Bマーケターの 52 % は「動画は全コンテンツ中で最も ROI が高い」と認識。 |

| 投資姿勢 | BtoBマーケターの 95 % が「動画は戦略上きわめて重要」と考え、予算の 21–30 % を投じる企業が最多層。85 % が今後も投資を維持または増額予定。 |

| DXとの親和性 | 経産省『ものづくり白書2024』が挙げる製造業の DX 課題(複雑な製品説明・海外展開・人材育成)と、動画の効果(分かりやすい解説・言語の壁を超えた訴求・繰り返し学べる教育コンテンツ)は高く一致。 |

*出典:経済産業省 2024 ほか主要BtoB調査より筆者統合

これらのデータが示すように、特にBtoB分野において、動画は単なる「あった方が良い」選択肢ではなく、「やらないと競合から出遅れてしまう」 必須の施策となりつつあるのです。

リード獲得や売上向上に87%以上が効果を実感しているという事実は、無視できないのではないでしょうか。

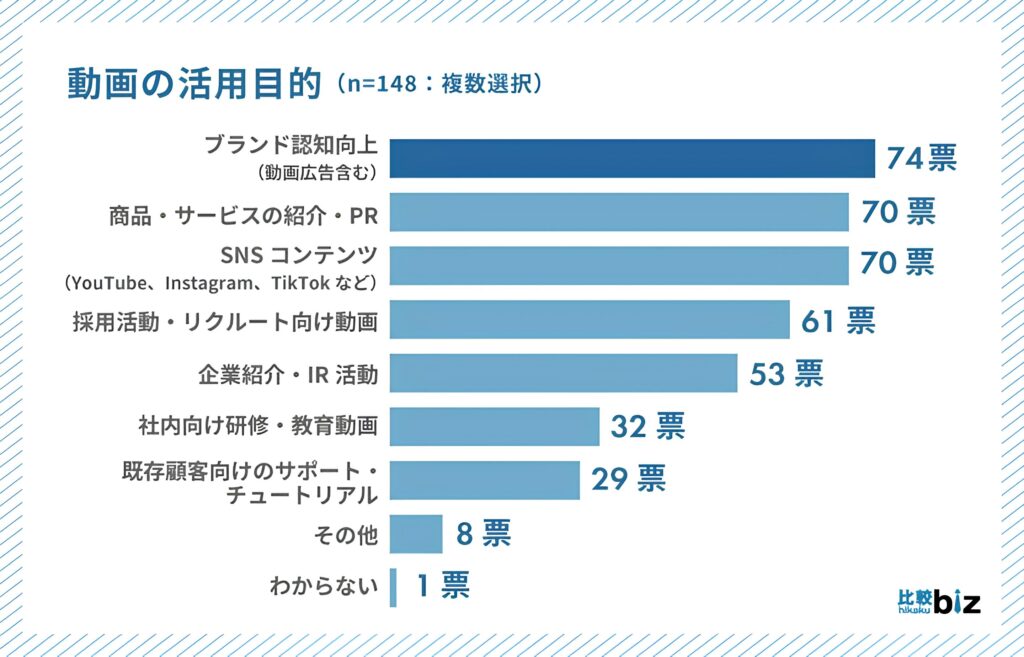

【動画活用の目的】

*出典:比較biz

【目的別】動画制作の種類:自社の課題解決に繋がる動画はこれ!

動画と一口に言っても、その種類は様々です。「リード獲得」「採用」「販促」といった企業の課題を解決するためには、どんな種類の動画が有効なのでしょうか?

代表的なものをいくつかご紹介します。

目的と動画タイプを合わせる重要性:ミスマッチは損失の元!

まず大前提として、どんなに高品質な動画を作っても、目的と動画の種類がズレていては、期待した効果は得られません。

「新製品の機能を詳しく知ってほしい」のに、イメージ重視の企業PR動画を作っても、問い合わせには繋がりにくいですよね。

「何を達成したいか」という目的から逆算して、最適な動画タイプを選ぶことが、時間とコストを無駄にしないための第一歩です。

企業PR動画:会社の顔として信頼度UP

会社の理念、事業内容、技術力、沿革などを紹介し、企業の全体像を伝える動画です。

いわば「会社の顔」。

Webサイトのトップページや会社概要ページ、展示会などで活用することで、企業の認知度向上はもちろん、取引先や金融機関、そして求職者からの信頼性を高める効果が期待できます。

「しっかりした会社だな」という印象を与える上で有効です。

採用動画:技術者が”ここで働きたい”と思う仕掛け

働く環境、社員インタビュー、具体的な仕事内容、福利厚生などを紹介し、「この会社で働きたい!」と思ってもらうための動画です。

特に、文章や写真だけでは伝わりにくい「職場の雰囲気」や「仕事のやりがい」「社員同士の関係性」などをリアルに伝えることで、応募数の増加だけでなく、入社後のミスマッチを防ぎ、優秀な技術人材の定着にも繋がる可能性があります。

商品・サービス紹介動画:技術の価値を瞬時に伝える武器

企業が誇る製品の特長、他社にはない優位性、使い方、導入によるメリットなどを、分かりやすく解説・実演する動画です。

複雑な機械の動作や、ソフトウェアの操作画面、目に見えないサービスの価値なども、動画なら効果的に伝えることができます。

営業ツールとして活用したり、WebサイトやECサイトでのコンバージョン率向上を目的として活用されます。

まさに、リード獲得や販促効率化の強力な武器となり得ます。

マニュアル動画:技術伝承・教育コスト削減の切り札

機械の操作手順、メンテナンス方法、組み立て工程、安全に関する注意事項などを、実際の映像やアニメーションで解説する動画です。

紙のマニュアルよりも格段に分かりやすく、新入社員教育や、部署間の作業標準化、そして熟練技術者から若手へのスムーズな技術伝承に大きく貢献します。

教育にかかる時間やコストの削減にも繋がる、まさに「業務効率化の切り札」と言えるでしょう。

インタビュー動画:”人”が見えるから伝わる想い

経営者が自らの言葉で経営理念や製品開発への想いを語ったり、第一線で活躍する技術者や営業担当者が仕事のやりがいや苦労話を語ったりする動画です。

作り手の「顔」や「想い」が見えることで、視聴者は人間的な魅力を感じ、企業や製品に対する親近感や信頼感を深めやすくなります。

採用活動やブランディングにおいても非常に有効です。

最適な動画の選び方:課題解決への最短ルートを見つける

いかがでしょうか?

これら以外にも様々な種類の動画があります。重要なのは、繰り返しになりますが、「自社が今、最も解決したい課題は何か?」を明確にし、その課題解決に最も貢献しそうな動画タイプを選ぶことです。

もし迷ったら、

「リード獲得なら商品紹介動画かな?」

「採用強化ならインタビュー動画も良さそうだ」

といった形で、仮説を立ててみることから始めてみましょう。

中小製造業こそ動画制作を!見過ごせない5つのメリット

「動画制作って、結局お金も手間もかかるんでしょ?

うちみたいな中小企業には…」そう思われる経営者の方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、私は声を大にして言いたい。

中小製造業”だからこそ”、動画制作に取り組むメリットは大きいのです!

その理由を5つ、具体的にご紹介します。

動画はコスト以上の価値を生む、強力な経営ツールです!

まず結論から。

先ほどの調査結果でも示唆されたように、戦略的に活用すれば、動画はかけたコストを上回るリターンをもたらし得る、非常に強力な「経営ツール」になります。

難解な技術や製品も「一目瞭然」にできる

企業が持つ高度な技術、複雑な製造プロセス、革新的な製品…

それらを言葉や写真だけで100%伝えるのは至難の業ですよね。

でも動画なら、実際の動きや内部構造、使用イメージなどを視覚的に見せることで、誰にでも「なるほど!」と直感的に理解してもらうことができます。

これは、顧客への提案力を高めるだけでなく、社内での情報共有や技術教育にも絶大な効果を発揮します。

会社の信頼性・専門性が格段にアップする

プロが作った質の高い動画は、それだけで「しっかりした会社だな」「技術力がありそうだ」という印象を与えます。

Webサイトに経営者のメッセージ動画があれば、その人柄や考えに触れることができ、信頼感が増しますよね。

動画を通じて企業の専門性や信頼性を効果的に発信することで、見込み客からの問い合わせに繋がりやすくなったり、有利な条件での取引に繋がったりする可能性も高まります。

【実態調査】日本の製造業YouTubeチャンネルは3つの型に分かれる

ちなみに、企業のYouTube活用について私たちが 50社の製造業公式チャンネルを横断分析したところ、面白い傾向が見えてきました。

投稿頻度と視聴効率(再生数÷登録者数)で分析すると、大きく3つのタイプに分かれるのです。

| 分類 | 概要 | 平均投稿頻度* | 平均視聴効率* | 攻め方のヒント |

| 高投稿量志向 (約 35 %) | 量で勝負。製品速報・ニュースなど「毎週更新」タイプ | 5本 / 月 | 0.08 | ライブラリを資産化。人気動画を分析し、タイトル・サムネを最適化して CTR を改善 |

| 高視聴効率志向 (約 30 %) | 本数は少ないが 1 本あたりの伸びが大きい “質重視” 型 | 1–2本 / 月 | 0.35 | 技術深掘りデモや事例動画が刺さりやすい。CG・アニメで難解技術を可視化するのも有効 |

| 低活動 (約 35 %) | 更新も再生も低水準。宝の持ち腐れ状態 | 0–1本 / 月 | 0.02 | 目的を再設定し月 1 本から再始動。難しい場合はチャンネル統合や既存動画の再編集(Shorts 化など)を検討 |

*投稿頻度=直近 12 カ月の平均 †視聴効率=直近 20 本の平均再生数 ÷ 登録者数

<活用ポイント>

- 狙いを定める:ブランディング目的なら①、リード獲得なら②のように、“量 vs 質”の投資配分を意識する。

- KPIは視聴効率で管理: 登録者数に左右されない「動画一本あたりの伸び率」を追う。

- 「高視聴効率型」を参考に: ニッチでも、技術を深掘りしたコンテンツで熱心なファンを獲得する戦略は有効。

- 「低活動」なら…: まずは目的の再設定を。既存動画も、再編集してShorts動画や展示会用ループ動画などに再利用すれば、コストパフォーマンス良く活用できる可能性あり。

出典:筆者による YouTube Data API シミュレーション調査(2025年4月実施)

この分析が示すのは、必ずしも「たくさん投稿しなければならない」わけではない、ということです。

わずか月1~2本の投稿でも、ターゲットに深く刺さる“質の高い”コンテンツであれば、高い視聴効率を達成し、成果に繋げている企業が3割もいるのです。

量よりも「誰に何を届けたいか」という戦略が、YouTube活用においても、そして動画制作全般においても重要だと言えるでしょう。

24時間働く営業マンに!WebやSNSで拡散・活用

一度制作した動画は、企業のWebサイトはもちろん、YouTubeチャンネルやSNSアカウント、メールマガジン、さらには営業先でのタブレット端末でのプレゼンなど、様々な場面で繰り返し活用できる、まさに「24時間365日働く営業マン」のような存在になります。

特にYouTubeやSNSでは、視聴者の共感を呼ぶ動画であれば、自然な形でシェア・拡散され、予想以上の認知度向上に繋がる可能性も秘めています。

これは、限られたリソースで営業活動を行う中小企業にとって、非常に大きなメリットではないでしょうか。

社内にも好影響!技術伝承やモチベーション向上

動画のメリットは、社外アピールだけではありません。

例えば、熟練技術者の匠の技をマニュアル動画として記録しておけば、貴重なノウハウの消失を防ぎ、若手へのスムーズな技術伝承を実現できます。

また、自社が格好良く紹介されているPR動画などを社員が見ることで、自社への誇りや仕事へのモチベーションが高まるといった副次的な効果も期待できるのです。

私が支援した製造業様も…(展示会アニメ動画の話)

以前、私が(広告代理店さん経由でしたが)お手伝いしたある部品メーカー様は、展示会での製品説明に課題を感じていらっしゃいました。

そこで、主力製品の複雑な内部構造と動作原理を、分かりやすいアニメーション動画にしてブースで流したのです。

結果、ブースに立ち寄る人の数が増え、特に海外からの来場者には「言葉が通じなくても製品の特長がよく理解できた」と大変好評でした。

また、副次的な効果として、どの営業担当者が見せても同じレベルで製品説明ができるようになり、説明のばらつきが減ったという声もありましたね。

これは、動画が言葉だけでは伝えきれない情報を補完し、コミュニケーションの質を高めた好例だと思います。

だからこそ、競合が動く前に検討すべきでは?

これだけのメリットがある動画制作。

もはや「余裕がある会社がやるもの」ではありません。

むしろ、限られたリソースを最大限に活かしたい中小製造業にこそ、戦略的に取り組む価値があると言えるでしょう。(最初の調査データにもあったように、動画活用は製造業のDX推進にも繋がる重要な一手です)。

正直なところ、競合他社も、もう動画の活用に動き出しているかもしれません。

このまま何もしなければ、差は開く一方…

そうなる前に、一度真剣に検討してみる価値はあるのではないでしょうか?

動画制作の基本プロセス:企画から公開まで7つのステップ

「よし、動画のメリットは分かった。でも、実際に作るとなると、どんな流れで進むんだ?」

そんな疑問にお答えします。

ここでは、動画制作の一般的なプロセスを、大きく7つのステップに分けてご紹介します。

この流れを知っておけば、制作会社に依頼する際も安心です。

STEP1: 目的設定と企画:全ての土台!「誰に何をどう伝えるか」

これが全ての始まりであり、最も重要なステップです。

- 「この動画で最終的にどうなりたいのか?(例:問い合わせを10件増やす)」

- 「誰に見てほしいのか?(例:〇〇業界の購買担当者)」

- 「何を一番伝えたいのか?(例:新製品の〇〇という特長)」

- 「視聴後にどう行動してほしいのか?(例:資料請求してほしい)」

といった点を、具体的に、明確にしていきます。

ここでの目的設定が曖昧だと、後々の工程が全てブレてしまいます。

STEP2: 構成・シナリオ・絵コンテ:成功を左右する設計図

STEP1で定めた目的に基づき、動画全体の設計図を作成します。

まずは全体の流れ(構成)を決め、次に具体的なセリフやナレーション(シナリオ)を書き起こし、そして各シーンの映像イメージをイラストや簡単な図で示した「絵コンテ」を作成します。

この設計図の出来栄えが、動画の分かりやすさや面白さ、そして最終的な成果を大きく左右すると言っても過言ではありません。

STEP3: 撮影準備と実施:”素材”の質が命

いよいよ撮影です。

その前に、どこで撮るか(ロケハン)、どんな機材を使うか(カメラ、マイク、照明など)、誰に出演してもらうか(社員?プロの役者?)、などを決め、手配します。

当日は、絵コンテに沿って撮影を進めますが、現場での予期せぬアクシデントや、より良い映像を撮るためのアイデアも出てくるでしょう。

良い動画を作るためには、ここでどれだけ質の高い「素材」を撮れるかが重要になります。

STEP4: 編集:素材を”料理”する工程

撮影した映像素材(”素材”)を、設計図(絵コンテやシナリオ)に基づいて”料理”していく工程です。

必要な部分をつなぎ合わせ、不要な部分をカットし、テロップ(文字)やBGM(音楽)、効果音、ナレーションなどを加えていきます。

ここで編集者の腕の見せ所。

テンポの良いカット割り、見やすいテロップデザイン、効果的なBGM選定などが、動画の魅力を格段に引き上げます。

STEP5: MA(音響効果):”最後の味付け”でプロの仕上がりに

MAとは「Multi Audio」の略で、簡単に言えば「音の最終仕上げ」です。

ナレーションの音量、BGMの大きさ、効果音のバランスなどを細かく調整し、全体として聞きやすく、心地よい音響空間を作り上げます。

どんなに映像が良くても、音が悪いと台無しですよね。

このMA作業によって、動画は一気にプロフェッショナルな仕上がりになります。

STEP6: 試写と修正:客観的なチェックで質を高める

編集とMAが終わったら、関係者(依頼主である企業の担当者の方々、制作スタッフなど)で試写を行い、内容に誤りはないか、メッセージはきちんと伝わるか、改善すべき点はないかなどをチェックします。

ここで挙がった意見をもとに修正を行い、動画を完成へと近づけます。

客観的な視点でのチェックが、独りよがりでない、伝わる動画を作るためには不可欠です。

STEP7: 公開と効果測定:”届けなければ”意味がない!

ついに完成!

…ですが、ここで終わりではありません。

完成した動画を、目的に合わせて最適な場所(自社Webサイト、YouTubeチャンネル、SNS、展示会など)で公開し、「届けたい相手」に見てもらわなければ意味がありません。

そして、公開後は再生回数、視聴時間、クリック率、問い合わせ数などのデータを分析し、「狙い通りの効果が出ているか?」を測定することが非常に重要です。

この効果測定の結果が、次の動画制作やマーケティング戦略への貴重な財産となるのです。

【1本の動画で、実際に人は何時間動くの?】~ 2つの視点で見る標準工数(中央値ベース)~

……とはいえ、『実際どれくらい時間がかかるものなの?』という声にお応えして、業界10社以上の公開データから“中央値”を参考に、「動画制作にかかる時間」の目安を見てみましょう。

ただし、ここには注意点があります。「拘束時間」と「実作業時間」は違う、ということです。

| 工程 | 拘束時間*(クライアント確認待ち込み) | 実作業時間(CB待ち3日控除・稼働率50 %) |

| 企画・シナリオ | 100 h | 18 h |

| 撮影準備 | 60 h | 28 h |

| 撮影 | 18 h | 18 h |

| 編集 | 100 h | 38 h |

| MA | 4 h | 4 h |

| 公開 | 0.5 h | 0.5 h |

| 合 計 | 約 280 h (≒35営業日) | 約 107 h (≒13営業日) |

*情報源10件以上を「期間 → 8 h/日換算」で集計した拘束時間、同じデータを “待ち3日除外・稼働50 %” で再試算した仮説値(案件により変動)

<何がわかる? 3つのポイント>

- 企画と編集がツートップ: 全体の「拘束時間」で見ると、やはり**企画・シナリオと編集の工程が大部分(合わせて200時間!)**を占めます。ここをしっかり行うことが、動画の質に直結すると言えます。

- “待ち時間”の存在: 一方で、「実作業時間」だけを見ると、合計は約107時間と、拘束時間の半分以下になります。これは、クライアントの確認待ちや、制作側が複数案件を並行していることなどによる「待ち時間」が多く含まれるためです。プロジェクトのリードタイム(開始から完了までの期間)と、実際の作業工数は必ずしもイコールではない、という点は覚えておくと良いでしょう。

- 準備>撮影: 撮影そのもの(18h)よりも、そのための準備(拘束60h/実作業28h)の方が時間がかかります。つまり、事前の段取りがいかに重要か、ということです。もし社内で撮影場所の確保や資料提供などで協力できれば、この準備時間を短縮し、コスト圧縮に繋がる可能性もあります

つまり、『撮るだけなら短い』けれど、“考える・整える・仕上げる” に多くの時間がかかる(特に待ち時間も含めると長くなる)。

そして、発注側(つまり御社)が企画内容の確認や修正指示へのレビューを早く返すだけで、全体のスケジュール(拘束時間)は、計算上、最大で20日ほど短縮できる可能性もある——上表を見ると、そんな可能性も一目瞭然です。

これだけは知っておきたい!動画制作の必須用語【かんたん解説】

制作会社との打ち合わせや、動画に関する情報収集をしていると、専門用語が出てきて「???」となることもあるかと思います。

ここでは、特に耳にする機会が多いであろう基本的な用語をいくつかピックアップし、できるだけ分かりやすい(一般的な)例えを使って解説します。

これらを少し知っておくだけでも、理解度がグッと深まりますよ。

フレームレート・解像度・アスペクト比:映像の基本スペック

- フレームレート (fps):

動画がどれだけ滑らかに見えるか、の指標。

パラパラ漫画を思い浮かべてください。

1秒間にめくる枚数が多いほど滑らかに見えますよね?

あれと同じで、1秒間あたりのコマ数を示します。

数値が大きいほど滑らか(通常30fpsや60fps)。 - 解像度:

動画の「画質の良さ」のこと。

写真の画素数のようなものです。

フルHD(1920×1080)や4K(3840×2160)などがあり、数値が大きいほど、よりきめ細やかで綺麗な映像になります。 - アスペクト比:

動画の画面の「横と縦の比率」です。

一般的なテレビやYouTube動画は横長の「16:9」、スマートフォンの縦型動画(TikTokなど)は縦長の「9:16」が主流です。

コーデック・ファイル形式:動画データの”梱包・配送方法”

- コーデック:

動画データは非常に容量が大きいので、そのままでは扱いにくい。

そこで、データを圧縮・伸張するための「技術・規格」がコーデックです。

荷物を送る際の「圧縮梱包技術」のようなイメージ。

H.264などが有名です。 - ファイル形式:

圧縮された動画データを入れておく「箱」の種類のようなもの。

MP4 (.mp4) やMOV (.mov) などがあり、再生する機器やソフトによって対応する形式が異なります。

配送先(再生環境)に合わせた「箱」を選ぶ必要があります。

テロップ・BGM・ナレーション:映像を彩る要素

- テロップ: 映像の中に入れる文字情報全般です。

話している内容の字幕だけでなく、説明を補足したり、商品名を強調したりする役割があります。 - BGM (Background Music):

背景で流れる音楽のこと。動画の雰囲気を盛り上げたり、視聴者の感情に働きかけたりする重要な要素です。 - ナレーション:

映像に合わせて、状況説明や解説などを音声で加えること。

顔出ししない場合や、より客観的な説明が必要な場合に用いられます。

MA・絵コンテ・Vコン:制作工程で使われる言葉

- MA (エムエー):

前述した「音の最終仕上げ」作業のことです。 - 絵コンテ:

動画の設計図。各シーンの構図、カメラの動き、セリフ、秒数などをイラストで示したもの。

家を建てる前の設計図面のようなものです。 - Vコン (ビデオコンテ):

絵コンテを元に、さらに具体的に完成形をイメージしやすくしたもの。

静止画を繋いだり、簡単なアニメーションをつけたり、仮のナレーションを入れたりして作ります。

設計図から起こした簡単な模型のようなイメージでしょうか。

尺・ロケハン・レンダリング:進行管理に関わる言葉

- 尺 (しゃく):

動画の「長さ(再生時間)」のことです。

「この動画の尺は3分です」のように使います。 - ロケハン (ロケーションハンティング):

撮影場所を事前に下見すること。撮影に適しているか、電源は取れるか、周囲の騒音はどうか、などを確認します。 - レンダリング:

編集ソフトで行った様々な編集作業の結果を、最終的な1つの動画ファイルとして**書き出す(出力する)**処理のこと。

時間がかかる場合もあります。

用語を知れば、プロとの連携もスムーズに

覚える必要はありませんが、これらの基本的な用語を知っておくと、制作会社との打ち合わせで話の内容が理解しやすくなり、よりスムーズに、そして的確に要望を伝えることができるようになりますよ。

動画制作、自社でやる?プロに任せる?~メリット・デメリットと判断基準~

さて、動画制作の基本が分かってくると、

- 「うちでもできるんじゃないか?」

- 「いや、やっぱりプロに任せるべきか?」

という選択肢が見えてくるかと思います。

先ほどの工程別時間を見て、

「合計で約280時間(35営業日)もかかるのか…」

「実作業でも約107時間か…」

と、内製のハードルを改めて感じた方もいらっしゃるかもしれませんね。

どちらを選ぶべきか、それぞれのメリット・デメリット、そして判断のポイントを整理してみましょう。

動画制作に必要な「3種の神器」:機材・ソフト・スキル

まず、動画を作るには何が必要か、おさらいです。大きく分けて3つあります。

- 機材:

カメラ(今はスマホでも高性能ですが、質を求めるなら一眼レフなども)、マイク(クリアな音声は必須!)、照明(明るさは映像の質を左右します)、三脚(手ブレ防止)など。 - ソフト:

撮影した素材を編集するためのパソコンと動画編集ソフト(無料~高価なものまで様々)。

場合によっては、BGMや効果音、写真・イラストなどの素材も必要です。 - スキル:

これが一番重要かもしれません。

目的を達成するための企画力、魅力的な映像を撮る撮影技術、視聴者を飽きさせない編集スキル、そして動画を広めるためのマーケティング知識など、多岐にわたります。

内製(自社制作)のリアル:コストは抑えられても…?

- メリット:

外注費がかからないのでコストを抑えやすい(初期投資は除く)。修正や変更に柔軟に対応しやすい。

社内に動画制作のノウハウが蓄積される。 - デメリット:

求めるクオリティを出すには専門的なスキルや知識が必要。

機材やソフトへの初期投資、学習時間が必要。

担当者の負担が重くなり(先ほどの目安時間:実作業でも約107時間!)、本来の業務に支障が出る可能性も。

そして何より、トータルの期間(待ち時間含む拘束時間ベースで約35営業日)も考慮する必要があります。

外注(プロ依頼)の価値:”丸投げ”で高品質・高効率

- メリット:

高品質な動画が期待できる。

企画から編集まで一貫して任せられる(ワンストップ対応)場合が多く、経営者や社員の方々の手間が大幅に省ける。

最新の機材やトレンドを取り入れた制作が可能。

客観的な視点からの提案がもらえる。(拘束時間は長くても、実作業をプロに任せることで自社の時間は確保できる)。 - デメリット:

内製に比べると当然コストがかかる。

制作会社とのコミュニケーション(打ち合わせなど)が必要。

イメージの共有がうまくいかないと、意図したものと違うものが出来上がるリスクもゼロではない。

どちらを選ぶ?判断のポイントは「目的・品質・予算・納期・リソース」

結局のところ、どちらが良いかは一概には言えません。

企業が動画制作に何を求め、どれだけの資源(ヒト・モノ・カネ・時間)を投入できるかによります。

- 目的・品質:

会社のブランドイメージに関わる重要な動画や、高い成果(リード獲得など)を求める動画であれば、プロの品質は必須でしょう。 - 予算・納期:

限られた予算内で、かつスピーディーに制作したい場合(特に納期重視なら、自社のレビュー速度も重要になります)は、内製も選択肢ですが、品質とのバランスが重要です。

外注でも予算に応じた提案は可能です。 - リソース:

社内に動画制作に時間を割ける(目安:実作業で約107時間、拘束期間は約35営業日!)、かつスキル習得に意欲的な人材がいるか?

多忙な経営層や社員の方々の負担を考えると、コア業務に集中するためにも外注が現実的な場合が多いかもしれません。

経営者の不安を解消!動画制作Q&A【費用・効果測定・リスク】

ここまで読んでいただいて、動画への期待感と共に、やはり気になるのは費用や効果、リスクといった現実的な側面ですよね。

経営者の方々からよくいただく質問に、Q&A形式でお答えしていきます。

少しでも不安が解消できれば幸いです。

Q1. 費用は結局いくら?安くする方法は?

A. これは一番気になるところですよね。

正直に申し上げて、「ピンキリ」です。動画の種類、長さ、クオリティなどによって、数万円から数百万円以上と大きく変動します。

【2025年版|国内38社横断調査】会社紹介動画(~3分・実写)の制作費相場

調査方法: Web上に料金表を公開する国内の動画制作会社を対象に調査(キーワード「会社紹介動画 制作費」「動画制作 料金表 3分」等でWeb情報を収集)。

有効サンプル: 38社(公開価格のある会社のみ。「応相談」のみの会社は除外)

| 指標 | 金額(税込) |

| 中央値 | 55 万円 |

| 50 %が集中する価格帯 (IQR) | 35 万〜75 万円 |

| 最頻値帯 | 40 万〜60 万円 |

| 最低価格 | 15 万円 |

| 最高価格 | 120 万円 |

<読み解きポイント>

- 40万〜60万円がボリュームゾーン:

いわゆる標準的なパッケージ(撮影1日+基本的な編集)はこの価格帯に集中しているようです。 - 35万円以下:}

撮影が半日だったり、編集がテンプレート利用だったりと、工程や内容を絞ったライトなプランが多い傾向が見られました。 - 75万円超:

高性能なシネマカメラの使用、複数日にわたるロケ、凝ったモーショングラフィックス(CGアニメーション)の多用など、より高品質・高付加価値なプランが該当します。 - 入口価格である点に注意:

これらはあくまでWebサイトで公開されている基本価格です。

プロの俳優を起用したり、複雑なCGを追加したりする場合は、別途見積もりとなるケースがほとんどです。

出典:筆者調査(2025年4月実施)

もちろん、これはあくまで「3分程度の会社紹介動画(実写)」の一例であり、動画の種類や長さ、依頼する内容によって費用は大きく変わります。

安く抑える方法としては、企画の一部を自社で行う、無料の映像素材を活用する、複数社から見積もりを取る、などの手はありますが、先ほども触れた通り、安さだけを追求すると品質が伴わず、結局効果が出ない…という失敗もよく聞く話です。

大切なのは、「達成したい目的に見合った品質と価格のバランス」を見極めること、そして「見積もり内容をしっかり確認」することですね。

Q2. 本当に元は取れるの?効果測定はどうやる?

A. これも重要なご質問です。

「費用対効果(ROI)」が見えにくいと、投資には踏み切れませんよね。

動画の効果測定は、「その動画で何を達成したかったか(目的)」に立ち返って考えます。

例えば、

- リード獲得が目的なら:

動画を掲載したページからの「問い合わせ数」「資料請求数」「成約数」の変化を見る。 - 採用が目的なら:

動画公開後の「応募者数」「採用決定数」「採用単価」の変化を見る。 - 認知度向上が目的なら:

Webサイトへの「アクセス数」「指名検索数」、YouTubeでの「再生回数」「チャンネル登録者数」などを見る。

このように、具体的な指標(KPI)を設定し、動画公開前後の数値を比較することで、効果を可視化していきます。

効果が出なければ、動画の内容や公開方法を見直す、という改善サイクル(PDCA)を回すことが重要です。

Q3. 社内が大変そう…どこまで”丸投げ”できる?

A. ご安心ください。

多くの制作会社(私も含め)は、企画の最初のヒアリングから、撮影、編集、そして公開まで、一連のプロセスをワンストップで対応しています。

もちろん、経営者の方やご担当者には、企画の方向性の確認、原稿や構成案のチェック、撮影への立ち会い(必要な場合)、完成動画の最終確認など、要所でのご協力をお願いすることになります。

しかし、専門的な知識や技術が必要な実作業の大部分は、プロに「丸投げ」できると考えていただいて大丈夫です。

これにより、経営者の方や社員の方々は、本来の業務に集中していただくことが可能です。

Q4. 製造業に強い会社の見つけ方は?

A. これは非常に重要なポイントですね。

制作会社のWebサイトを見る際は、単に「綺麗かどうか」だけでなく、「過去の実績(ポートフォリオ)」を必ずチェックしてください。

特に、自社と同じ製造業や、BtoB企業の動画を制作した経験が豊富かどうかは大きな判断基準になります。

実績があれば、業界特有の専門用語や商習慣、あるいは技術的な内容への理解度も高いと期待できます。

また、打ち合わせの際に、こちらの話をどれだけ熱心に聞き、的確な質問を投げかけてくれるか、という姿勢も、信頼できるパートナーを見極める上で大切です。

Q5. 炎上や著作権トラブルが怖い…対策は?

A. ご心配は当然かと思います。

まず著作権に関しては、BGMや映像素材の権利処理をきちんと行ってくれる、コンプライアンス意識の高い制作会社を選ぶことが大前提です。

契約前に、権利の帰属や利用範囲についてもしっかり確認しましょう。

SNSでの炎上リスクについては、公開前に動画の内容を複数人で客観的にチェックし、誤解を招く表現や配慮に欠ける部分がないかを確認することが基本です。

また、万が一ネガティブな反応があった場合の対応方針を、事前に社内で考えておくことも有効かもしれません。

過度に恐れる必要はありませんが、誠実な情報発信を心がけることが重要です。

まとめ:動画は、企業の未来を切り拓く力になる

さて、ここまで動画制作の基本的な知識について、種類、メリット、プロセス、用語、そして多くの経営者の方々が抱えがちな不安への回答まで、幅広くお伝えしてきました。

- 動画制作は単なる作業ではなく、**企画から始まる「目的達成のためのプロセス」**であること。

- PR、採用、商品紹介、マニュアルなど、目的に応じた多様な種類の動画があること。

- 動画は、複雑な情報伝達、信頼性向上、採用強化、販促効率化、技術伝承など、中小製造業にとっても多くのメリットをもたらすこと。(各種調査データもこれを裏付けています)

- 制作プロセスや基本的な用語、さらには工程ごとの目安時間(特に実作業時間と拘束期間の違い)を知ることで、よりスムーズに、そして効果的に動画制作を進められること。

- 内製と外注にはそれぞれメリット・デメリットがあり、自社の状況(特にリソース!)に合わせて最適な選択をすることが重要であること(多くの場合、プロへの依頼が効率的かつ効果的であること)。

- 費用対効果やリスクへの不安は、適切な計画、KPI設定、そして信頼できるパートナー選びによって解消できること。

これらの点をご理解いただけたのではないでしょうか。

「リード獲得の伸び悩み」「採用難」「販促の非効率化」…

これらの課題に対し、動画は決して万能薬ではありません。

しかし、戦略的に活用すれば、企業の状況を打破し、未来を切り拓くための強力な「力」となり得る可能性を秘めています。

この記事を読んで、「なるほど、動画の基本は分かった」「自社でも具体的に検討してみる価値がありそうだ」と少しでも前向きな気持ちになっていただけていれば、これほど嬉しいことはありません。

もちろん、実際に取り組むとなると、

- 「うちの製品ならどんな動画が良いだろう?」

- 「予算内でどこまでできる?」

- 「まずは何から相談すれば?」

といった、さらに具体的な疑問や相談事項が出てくるかと思います。

そんな時は、どうか一人で抱え込まず、私たちのような動画制作のプロに、ぜひお気軽にご相談ください。

企業の課題や目標を丁寧にお伺いし、豊富な経験と実績に基づいて、最適な動画活用プランをご提案させていただきます。

企業が持つ素晴らしい技術や製品、そしてその魅力を、動画というカタチで世の中に効果的に伝えていくお手伝いができれば幸いです。

まず第一歩として、動画で実現したいこと、抱えている課題などを、ざっくばらんにお聞かせいただけませんか?

お見積もりやご相談はもちろん無料です。