「動画制作を始めたいが、何から手をつければいいか分からない…」

「知識ゼロで、プロジェクトを成功させられるか不安…」

「制作会社に依頼するにしても、知識ゼロでは判断基準すら持てない…」

企業の経営者やご担当者様から、このようなお悩みをよく伺います。

しかし、動画の活用はもはや一部の先進的な企業だけのものではありません。

同業他社が次々と動画を活用し始めているのを見て、内心焦りを感じていませんか?

この記事では、制作の全体像と撮影の重要ポイントを徹底解説。

この記事はこんな方にオススメ

- 撮影の基本的な知識を身につけたい方

- 撮影の準備や当日の流れについて知りたい方

- 撮影のポイントを知りたい方

まずはここから!動画制作の全体像と「撮影」の位置づけ

動画制作と聞くと、なんだかとても複雑に感じてしまうかもしれませんね。

でも、全体の流れを把握すれば、決して難しいものではないんです。

動画制作は大きく分けて4ステップ

どんな動画を作るにしても、基本的には以下の4つのステップで進んでいきます。

- 企画: どんな動画を、誰に、何を伝えたいか?(最も重要)

- 撮影: 企画をカタチにする素材を撮る

- 編集: 撮影した素材をつなぎ、テロップやBGMを入れる

- 公開・分析: YouTubeなどに公開し、効果を測定する

この記事では、この中の2番目、「撮影」にフォーカスを当てて、動画の品質を劇的に向上させるための秘訣を解説していきます。

プロへの依頼を検討中なら、お気軽にご相談ください。

▶▶動画制作 - ワイビーラボ|動画制作・SNS運用・MEOでデジタル成長をサポート

目的によって動画の種類も変わる

ご存知の通り、動画には採用動画、マーケティング(販促)動画、商品・サービス紹介動画など、様々な種類があります。

目的が違えば、当然、企画の内容や、それに伴う撮影の仕方も変わってきます。

読んでみてください

▶▶【2025年最新】動画制作トレンドを解説!自社に合う活用法とは

良い動画は「企画」で9割決まる

撮影の話に入る前に、一つだけ。

実は、動画制作で最も重要な工程は「企画」です。

どれだけ撮影や編集の技術が高くても、企画がしっかりしていなければ、誰の心にも響かない動画になってしまいます。

読んでみてください

▶▶動画制作の企画書の書き方|目的・構成案・予算を明確にする方法

【動画制作 撮影の進め方①】失敗しないために!撮影「前」の準備

「撮影当日、いざカメラを回し始めたら、あれも足りない、これも決めてなかった…で現場が大混乱」

「結局、撮りたかった映像の半分も撮れずに終わってしまった」

これは、準備不足が招く典型的な失敗例です。

そうならないために、撮影前の準備は入念に行いましょう。

ゴールを再確認する(何のための動画か?)

まず最初に、「この動画で何を達成したいのか」というゴールをチーム全員で共有しておくことが大切です。

採用応募者を増やしたいのか、製品の購入を促したいのか。

簡単な「絵コンテ」を用意する

「絵コンテ」とは、動画の設計図のこと。

難しいものである必要はなく、

これにより、当日の撮影が驚くほどスムーズに進みます。

撮影スケジュールの目安を把握する

初めてだと、撮影にどれくらい時間がかかるか見当もつかないですよね。

もちろん、動画の内容によって大きく変わりますが、一般的な目安は以下の通りです。

- インタビュー動画(社員1名・1〜2分程度):

半日〜1日(セッティング、リハーサル、撮影、撤収を含みます) - 製品紹介・サービス説明動画(2〜3分程度):

1日(複数のカットや補足映像の撮影が必要になるためです) - ブランディング・プロモーション動画(1分程度):

1日〜3日以上(複数のロケーションや、凝った演出が必要になる場合があります)

制作会社に見積もりを依頼する際は、こうした目安を参考に、どれくらいの期間が必要になりそうか確認してみましょう。

【最重要】撮影場所の下見(ロケハン)で成功率を高める

当日になって「電源が足りない!」「思ったより騒音がひどい…」といったトラブルを防ぐため、以下の点は必ず事前に確認しましょう。

- 光の状況:

自然光がどの時間帯に入るか、照明機材を置くスペースはあるか。当日の天候(晴れ、曇り、雨)によって室内の明るさがどう変わるかも想定し、照明機材でカバーできるか確認しておくことが重要です。 - 音の環境:

周囲の騒音(車の音、工事音など)はどの程度か、声が反響しすぎないか。 - 電源の場所と数:

カメラ、照明、マイクなどの電源を確保できるか。 - 撮影許可:

その場所で撮影しても問題ないか、事前の許可申請は必要か。

撮影場所と必要な機材をリストアップする

ロケハンの結果をもとに、当日必要な機材をリストアップしておきましょう。

カメラやマイクはもちろん、延長コードや予備バッテリーなど、細かい備品も忘れずに。

リスト化しておくことで、当日の忘れ物を防げます。

当日の役割分担を決めておく

誰がカメラを回すのか、誰が出演者に指示を出すのか、といった役割分担を事前に決めておくと、現場での混乱がなくなります。

少人数のチームであっても、

【動画制作 撮影の進め方②】発注者の心得!撮影当日の流れと立ち回り方

技術的なことはプロに任せるとしても、動画のクオリティをもう一段階引き上げるために、発注者・管理者であるあなたの的確な関わり方が不可欠です。

当日の具体的な流れと、各ステップでの「心得」を解説します。

1. 現場入り・挨拶:まずは「雰囲気づくり」から

予定より少し早めに現場に入り、制作会社のディレクターやカメラマン、出演者など、全員に挨拶をしましょう。

このとき、「今日はよろしくお願いします!この動画で〇〇という目標を達成したいので、ぜひ力を貸してください」と、プロジェクトのゴールを改めて共有するのがおすすめです。

2. 機材セッティング:遠慮なく「確認」させてもらう

スタッフが機材を準備している間、ただ待つのではなく、ディレクターと一緒にモニターを覗き込みましょう。

「製品のロゴは、この角度でしっかり見えますか?」「背景に、他社のカレンダーなどが映り込んでいませんか?」など、この段階でイメージのズレを修正しておくことが非常に重要です。

「素人が口出ししにくい…」と感じる必要は一切ありません。

3. リハーサル:「らしさ」をチェックする最後の砦

リハーサルは、技術的なチェックだけではありません。

「その専門用語、うちの業界ではあまり使わないな」「製品の持ち方が、少し不自然に見える」といった、”その道のプロ”であるあなただからこそ気づける「らしさ」や「正しさ」をチェックする最後のチャンスです。

4. 本番撮影:静かに見守り、最高の「OK」を出す

本番が始まったら、基本的には静かに見守ります。

しかし、心の中では「今の表情、最高だったな」「今の説明は少し分かりにくかったかも」と、常にジャッジする意識を持ちましょう。

ディレクターが「OKです!」と言った後、最終的なOKを出すのはあなたです。

5. 素材の確認・撤収:最後の「撮り漏れ」チェックを一緒に

全ての撮影が終わったら、撤収作業に入る前に、

この確認を怠ったために、後日、高額な追加撮影費が発生するケースは少なくありません。

「お疲れ様でした!」で終わらせず、「全カット、撮れましたよね?」の一言が、あなたと会社をリスクから守ります。

【動画制作 撮影の進め方③】知ってるだけで差がつく!品質を左右する三大基本

ここでは、動画の品質を決定づける「カメラワーク」「照明」「音声」という3つの技術的な基本について、最低限知っておきたいポイントを解説します。

この知識が、制作会社とのコミュニケーションを円滑にします。

基本① カメラワーク:視線を引きつけ、意図を伝える「撮り方」

カメラワークは、視聴者の視線を誘導し、伝えたいメッセージを効果的に見せるための技術です。

たったこれだけでも手ブレがなくなり、映像の安定感が格段に増してプロっぽく見えますよ。

基本② 照明:魅力と信頼感を演出する「光」の当て方

照明は、製品や人物の魅力を引き出し、動画全体のトーンを決定づける重要な要素です。

ただ明るくするのではなく、「見せたいモノ」に光が当たるように調整することがポイント。

まずは窓際に被写体を配置することから始めてみるのがおすすめです。

基本③ 音声:「聞き取りやすさ」が視聴維持率を決める

動画の品質は映像の美しさだけで決まるわけではありません。

特に、多くの視聴者がスマートフォンでコンテンツを消費する現代において、

通勤中の電車内やカフェなど、必ずしも静かではない環境で視聴されることを想定し、クリアな音声を収録することは、視聴者への「おもてなし」であり、ビジネス成果に直結する重要な要素なのです。

【動画制作 撮影の進め方④】撮って終わりじゃない!撮影「後」の流れ

撮影後の工程も見ておきましょう。

編集:撮影素材に命を吹き込む仕上げ作業

撮影した映像素材をつなぎ合わせ、不要な部分をカット。

テロップやBGMを加えて、視聴者が見やすい一本の動画に仕上げる、命を吹き込む作業です。

納品:完成した動画の受け取りと確認

制作会社に依頼した場合、完成した動画データを受け取り、最終的なチェックを行います。

この段階で修正点があれば、フィードバックを伝えます。

公開:YouTubeやSNS、自社サイトなど最適な場所で発信

完成した動画は、目的に合った最適なプラットフォームで発信します。

YouTubeなのか、SNSなのか、あるいは自社のウェブサイトなのか。

届けたい相手がいる場所に公開することが大切です。

分析:視聴データを見て、次の改善につなげる

公開後は、再生回数や視聴維持率などのデータを確認し、「どこが良かったのか」「次はどう改善すべきか」を分析し、次の一手につなげます。

このサイクルを回すことで、動画活用の効果は最大化されていきます。

撮影技術の進化と未来の話

かつて、動画撮影は放送局や一部の専門家だけのものでした。

それが今や、多くの人が手にしているスマートフォンで、驚くほど綺麗な動画が撮れるようになりました。

機材の進化によって、動画制作のハードルは劇的に下がったと言えるでしょう。

そしてこれからは、ドローンを使ったダイナミックな空撮や、VR技術による没入感のある映像が、さらに身近になっていくはずです。

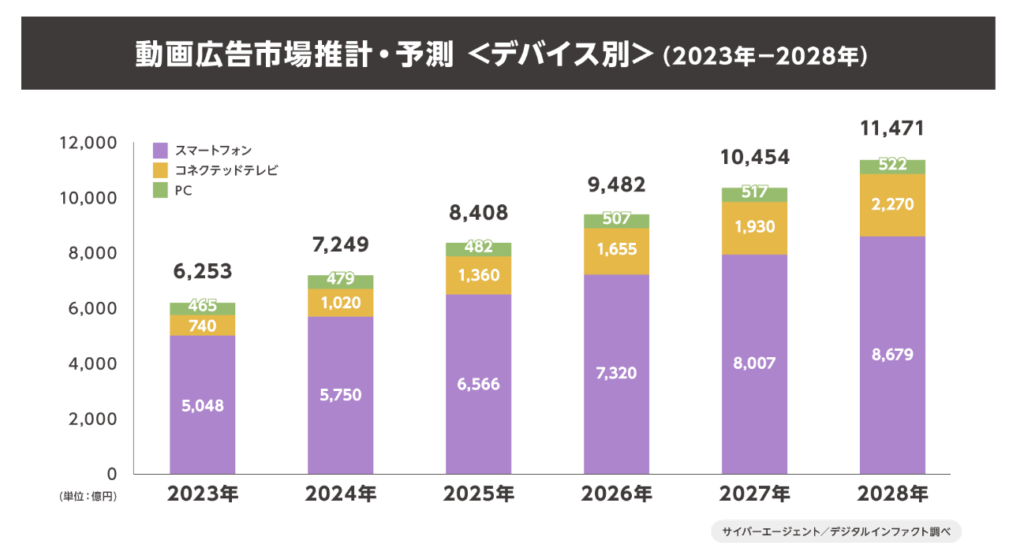

動画広告市場も年々拡大しており、サイバーエージェントの調査結果によると、2028年には1兆1,471憶円になる見込みです。

(出典:サイバーエージェント)

しかし、どんなに技術が進化しても、変わらないものがあります。

技術はあくまで手段であり、最終的に人の心を動かすのは、練り上げられたメッセージなのです。

まとめ:撮影の基本理解が、動画制作で事業を加速させる第一歩

今回は、動画制作における撮影の基本について、事前準備から当日の流れ、そして三大要素までを解説しました。

- 動画制作は「企画→撮影→編集→公開・分析」のサイクルで進む。

- 成功の鍵は、ロケハンを含む入念な「事前準備」にある。

- 当日の品質は、あなたの「的確な関わり方」と三大基本が左右する。

- 特に「音声」は、スマホ時代の視聴者維持率を決める生命線。

専門的な技術をすべて覚える必要はありません。

しかし、これらの「共通言語」を知っているだけで、部下への指示も、外注先との連携も、驚くほどスムーズで的確になります。

この記事を通して、プロへのご相談をしたい方はぜひご連絡ください。

▼▼▼いつでもお問い合わせください▼▼▼