- 「最近、取引先やセミナーで『動画活用』の話をよく聞くようになった…」

- 「YouTubeやSNSでの動画も気になるけど、自社でどう活かせるのか、そもそも何から始めればいいのか…」

あなたも、このように感じていませんか?

デジタル化が加速する現代において、動画がビジネスの成長に不可欠なツールとなりつつある一方、その実態や進め方については、まだ曖昧な部分も多いかもしれません。

特に、日々の経営に奔走される中で、「動画制作」という新しい領域に踏み出すことに、一種の「迷子感」や不安を感じることもあるでしょう。

この記事では、そんな経営者の方に向けて、「動画制作とは何か?」という基本から、企画・制作の具体的な流れ、そしてビジネスにおける目的やメリットまで、専門家の視点から分かりやすく徹底解説します。

この記事を読み終える頃には、「動画制作」の全体像がスッキリと理解でき、漠然とした不安が解消され、自社での動画活用を具体的に考えるための、最初の一歩になるはずです。

1. 「動画制作」って結局なに? 言葉の定義と範囲をスッキリ理解

まず、「動画制作」という言葉が具体的に何を指すのか、その定義と範囲を明確にしておきましょう。

「動画」と聞くと、単に「撮影して編集すること」をイメージされるかもしれませんが、ビジネスにおける「動画制作」は、もっと広い意味を持っています。

そもそも「動画制作」とは? – 目的達成のためのプロセス全体を指す

ビジネスにおける「動画制作」とは、単に映像素材を撮影・編集するだけでなく、明確な「目的」を設定し、その目的を達成するために、企画立案から動画の公開、さらには効果測定に至るまでの一連のプロセス全体を指します。

- 「新製品の認知度を高めたい」

- 「優秀な人材を採用したい」

- 「複雑な操作マニュアルを分かりやすく伝えたい」

といったビジネス上の目的があり、その達成手段として動画を用いる。

そのための戦略立案から実行、評価までを含むのが「動画制作」なのです。

「映像制作」や「動画編集」とはどう違うの?

よく似た言葉に「映像制作」や「動画編集」がありますが、これらとの違いを理解しておくと、よりクリアになります。

映像制作:

「動画制作」とほぼ同義で使われることも多いですが、より広義には、映画やテレビ番組、芸術作品など、ビジネス目的に限らない様々な映像コンテンツの制作全般を指すニュアンスがあります。

より「作品性」が重視される場合に使われる傾向があるかもしれません。

動画編集:

これは、動画制作プロセスの中の一部分です。

撮影された映像素材をつなぎ合わせたり、不要な部分をカットしたり、テロップ(文字情報)やBGM(背景音楽)、ナレーションなどを加えたりして、最終的な動画コンテンツに仕上げる作業を指します。

つまり、「動画編集」は「動画制作」という大きなプロセスに含まれる一つの工程、と考えると分かりやすいでしょう。

ここで押さえるべきポイント:「動画制作」は手段であり目的ではない

最も重要なのは、「動画制作」それ自体が目的ではない、ということです。

あくまで、ビジネス上の目的を達成するための「手段」である、という視点を常に持つことが、動画活用を成功させる鍵となります。

2. 企画から公開まで:動画制作の基本的な流れ(全5ステップ)

では、具体的に動画制作はどのようなステップで進んでいくのでしょうか?

全体の流れを把握しておけば、「何から手をつければ…」という不安も軽減されるはずです。

ここでは、一般的な5つのステップに分けて解説します。

これは、新しい事業を立ち上げたり、重要なプロジェクトを推進したりするプロセスにも似ているかもしれません。

STEP 1:企画・構成(プリプロダクション)- 設計図を作る最重要フェーズ

プリプロダクション(Pre-production) と呼ばれるこの段階は、動画制作の成否を左右する最も重要なフェーズです。まるで事業計画書を作成したり、建物の設計図を描いたりするようなもの。

ここで、以下の点を明確にします。

【目的 】

何のためにこの動画を作るのか? (例:認知度向上、リード獲得、採用応募促進)

【ターゲット】

誰に見てほしいのか? (例:潜在顧客、特定の業界担当者、求職者)

【メッセージ】

最も伝えたいことは何か?

【構成】

どのような順番で、何を伝えるか? (ストーリー、展開)

【表現方法】

実写か? アニメーションか? インタビュー形式か?

【予算・スケジュール】

どれくらいの費用と期間をかけるか?

これらを具体的に落とし込み、絵コンテ(映像の流れを図で示したもの)や台本を作成します。

ここでの計画が曖昧だと、後工程で手戻りが発生したり、期待した効果が得られなかったりする原因になります。

STEP 2:撮影(プロダクション)- 素材を生み出す実行フェーズ

企画・構成で固めた設計図に基づき、動画の「素材」となる映像や音声などを収録・収集するフェーズです。

実写の場合はロケーション選定、キャスティング、撮影機材の準備などを行い、実際に撮影を実施します。

アニメーションやCGの場合は、イラスト制作やモデリングなどが行われます。

STEP 3:編集(ポストプロダクション)- 魅力を最大限に引き出す仕上げフェーズ

ポストプロダクション(Post-production) は、撮影・収集した素材を、企画意図に沿って魅力的な動画コンテンツに仕上げていく工程です。

重要な報告書を何度も修正して磨き上げたり、製品を組み立てて最終チェックをしたりする作業に似ています。

具体的には、以下のような作業が含まれます。

【カット編集】

映像をつなぎ合わせ、不要な部分を削除する。

【テロップ挿入】

タイトルや説明文などの文字情報を入れる。

【BGM・効果音追加】

動画の雰囲気に合わせて音楽や効果音を入れる。

【ナレーション収録】

説明や語りを加える。

【色調補正】

映像の色味を調整する。

これらの作業を通じて、メッセージが効果的に伝わり、視聴者を引きつける動画が完成します。

STEP 4:エンコード・書き出し – 様々なデバイスで見られる形式へ

編集が完了した動画データを、YouTubeやWebサイト、SNSなど、公開したいプラットフォームや視聴環境に適したファイル形式に変換する作業をエンコードと言います。

パソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々なデバイスで正しく再生されるように、適切な形式・サイズに「書き出す」工程です。

少し専門的な話になりますが、この工程を経ることで、意図した品質で動画を届けられるようになります。

STEP 5:公開・効果測定 – 世に出し、反応を見るフェーズ

完成した動画を、目的やターゲットに応じて最適なプラットフォーム(自社Webサイト、YouTubeチャンネル、各種SNS、動画広告など)で公開します。

そして重要なのは、公開して終わりではなく、その動画がどれだけ見られたか、どのような反応があったかなどの「効果測定」を行い、次の改善に繋げることです。

再生回数、視聴維持率、クリック率、コメントなどを分析し、当初設定した「目的」が達成できているか評価します。

この5つのステップを理解しておけば、動画制作の全体像が見え、「何がどのように進んでいくのか」という不安は、かなり解消されるのではないでしょうか。

3. なぜ今、動画制作? ビジネスにもたらす3つの主な目的とメリット

「動画制作のプロセスは分かったけれど、そもそも、なぜ今これほどまでに動画が注目されているのだろう?」

「うちのような会社が取り組むことで、具体的にどんなメリットがあるのだろう?」

そうお考えになるのは当然です。

ここでは、企業が動画制作に取り組む主な目的と、それによって得られるメリットを、最新の市場データも交えながらご紹介します。

目的1:認知度・ブランドイメージ向上 -「知ってもらう」「覚えてもらう」ために

現代は情報過多の時代。

その中で、自社の存在や価値を効果的に伝え、顧客や社会からの信頼を得ることは、企業の持続的な成長に不可欠です。

ターゲットリーチ: 特に、将来の顧客や従業員となる可能性のある若年層(Z世代)へのアプローチにおいて、動画は極めて有効です。同調査によると、Z世代のYouTube利用率は86.3% にも上ります。

効果: 動画は、視覚と聴覚の両方に訴えかけるため、テキストや静止画に比べて圧倒的に情報量が多く、記憶に残りやすいという特徴があります。

企業の理念やストーリー、働く人々の姿などを動画で伝えることで、視聴者の共感を呼び、「覚えてもらえる名刺」 のように機能し、ブランドイメージの向上に繋がります。

目的2:販促・マーケティング -「欲しい」「買いたい」を引き出す

製品やサービスの魅力を伝え、購買意欲を高める上でも、動画は強力なツールとなります。

情報伝達力

複雑な製品の機能や、サービスの利用手順などを、短時間で分かりやすく伝えることができます。

テキストだけでは伝わりにくい「使い方」や「導入効果」を、デモンストレーション映像などを通じてリアルに示すことが可能です。

実際、多くの企業が動画を活用することで、ビジネス上の様々なメリットを受けています。

顧客エンゲージメント

顧客の成功事例やインタビュー動画は、信頼性を高め、見込み客の不安を解消するのに役立ちます。

販売促進

ECサイトの商品ページに紹介動画を掲載したり、動画広告を活用したりすることで、コンバージョン率(成約率)の向上が期待できます。

近年では、ライブ配信で商品を販売する「ライブコマース」なども注目されています。

目的3:採用・教育・情報共有 -「ここで働きたい」「理解が深まる」を促進

企業の内部、特に人材に関わる領域でも、動画活用のメリットは大きいと言えます。

【採用動画】

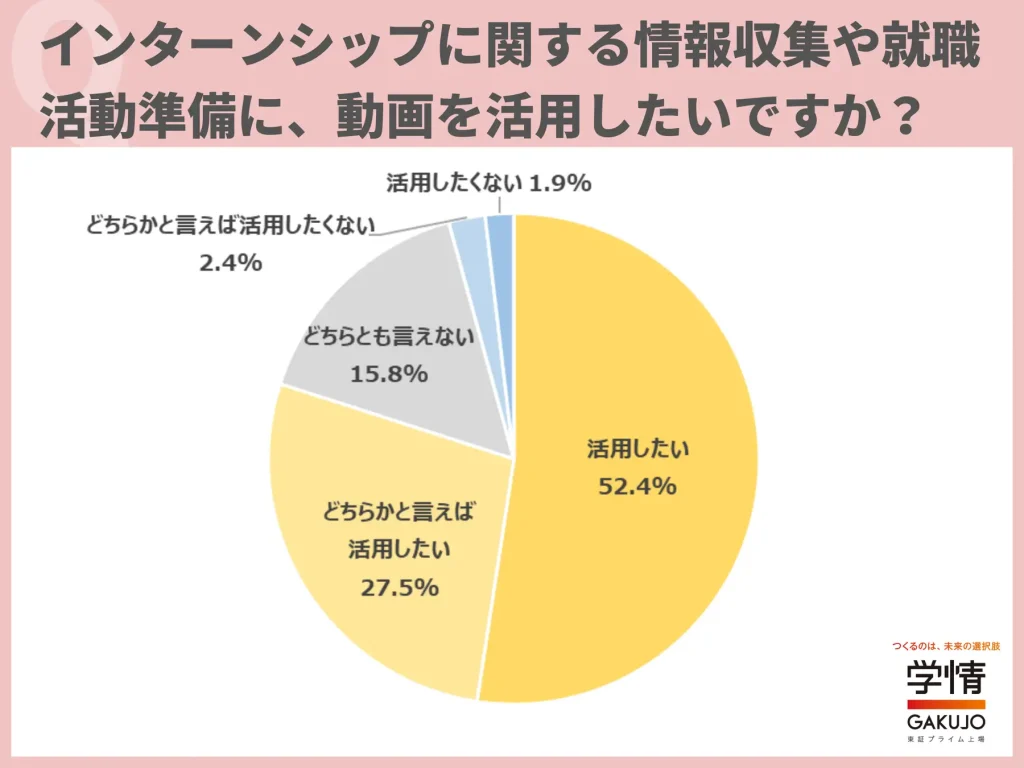

企業の採用活動において、動画の重要性はますます高まっています。

学情の調査によると、学生の約8割が就職活動準備に「動画を活用したい」と回答しています。

出典:学情

会社の雰囲気、事業内容、社員の声などを動画でリアルに伝えることで、求職者の企業理解を深め、入社後のミスマッチを防ぐ効果が期待できます。

【教育・情報共有動画】

企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進や学び直しの必要性が叫ばれる中、研修動画や業務マニュアル動画は、時間や場所を選ばずに効率的な情報伝達やスキル習得を可能にする有効な手段です。

新入社員研修、技術指導、社内ルールの周知など、様々な場面で活用できます。

このように、動画制作は、企業の様々な課題解決に貢献するポテンシャルを秘めているのです。

4.【事例紹介】「動画で採用が変わった?」ある食品加工会社の挑戦

「理屈は分かったけど、実際に中小企業で活用して効果があるものなのか?」

そんな疑問をお持ちかもしれません。

ここで一つ、私が以前ご支援した食品加工会社様の事例をご紹介しましょう。

課題:高校新卒採用でのミスマッチと魅力の伝え方

その会社様は、地域で何十年も堅実な経営をされていましたが、高校新卒者の採用において、

「会社の本当の魅力が伝わりきらない」

「入社後のイメージが湧きにくい」

といった課題を抱えていました。

特に、「残業が少ない」ことや「メンター制度」という労働環境の良さをアピールしたいと考えていましたが、単にそう伝えるだけでは、正社員として働いた経験のない高校生にはピンとこないのでは、という懸念がありました。

工夫:「残業少なめ」を高校生に”響かせる”ための実写インタビューとアニメーション活用

そこで私たちが提案したのは、ターゲットである高校生の視点に徹底的に立つことでした。

単に「残業が少ないですよ」と伝えるのではなく、「世の中には、実はこんなに長時間働かなければならない会社もあるんだよ。でも、うちは違うんです」という比較の視点を、分かりやすいアニメーションを用いて補足説明する動画を制作しました。

固有名詞は出さず、一般的な状況として示すことで、自社の労働環境の良さを、高校生にもリアルに、かつ嫌味なく伝えられるように工夫したのです。

結果:動画がもたらした変化と経営者が学ぶべき視点

その動画は会社の採用ページに掲載され、1500回以上再生されました。

YouTubeでの自然検索からの流入もありますが、採用担当者の方曰く、「応募者は、ほぼ全員この動画を見てから応募してくれている印象がある」とのことでした。

また、元々低かった離職率が、さらに安定したとも伺っています(動画だけの効果とは断言できませんが)。

この事例から学べるのは、「誰に何を伝えたいか」を深く考え、ターゲットに合わせた表現方法を選ぶことの重要性です。

単に動画を作るのではなく、目的達成のための「戦略」を持って制作に取り組むことで、中小企業であっても、採用のような重要な経営課題に対して、動画は確かな貢献を果たしうるのです。

5. 「ウチには専門部署も担当者もいない…」リソース不安への考え方

「事例は分かったが、うちには動画を作れる部署も人もいない…」

「制作を外注するにしても、費用や手間を考えると二の足を踏んでしまう…」

こうしたリソース(人・スキル・時間・費用)に関する不安は、多くの経営者の皆様が共通して感じることでしょう。

しかし、いくつかの考え方を知っておけば、その不安は軽減できるかもしれません。

不安1:「何から手をつければ…?」→ まずは目的を1つに絞る

最初から壮大な動画プロジェクトを考える必要はありません。

まずは、自社の課題の中で、最も動画活用が効果を発揮しそうな目的を1つに絞り込みましょう。

「新製品の特長を伝える短い紹介動画」や「採用サイトに載せる社員インタビュー動画」など、スモールスタートで始めることをお勧めします。

小さな成功体験を積み重ねることが、次のステップへの自信に繋がります。

不安2:「社内にできる人がいない…」→ 外部パートナー活用という選択肢

専門的なスキルや機材が必要な動画制作を、すべて社内で行うのは現実的ではない場合が多いでしょう。

そんな時は、無理に内製しようとせず、動画制作会社などの外部パートナーに依頼するのも有効な選択肢です。

企画段階から相談に乗ってくれたり、目的達成のために最適な動画の提案をしてくれたりする専門家もいます。

動画制作サービスの活用も検討してみましょう。

パートナーを選ぶ際は、制作実績はもちろん、コミュニケーションの取りやすさや、自社の業界・ビジネスへの理解度なども確認すると良いでしょう。

不安3:「費用対効果が心配…」→ 目的達成のための「投資」と捉える

確かに動画制作にはコストがかかります。

しかし、それを単なる「経費」と捉えるのではなく、将来の売上向上や採用コスト削減、ブランド価値向上などに繋がる「投資」 と考えてみてはいかがでしょうか。

明確な目的を設定し、その達成度を測ることで、費用対効果を判断していくことが重要です。

6. 動画制作で失敗しないために、まず押さえるべき3つのこと

ここまで動画制作の基本について解説してきましたが、最後に、動画制作でよくある失敗を避け、成功確率を高めるために、特に押さえておくべき3つのポイント(+注意点)をお伝えします。

ポイント1:目的とターゲットを明確にする(誰に、何を伝え、どうなってほしいか?)

何度も繰り返していますが、これが最も重要です。

「とりあえず動画を作ってみよう」という見切り発車は、時間とコストの無駄になりかねません。

「誰に」「何を伝え」「その結果どうなってほしいのか」を、制作に関わる全員が共有している状態を目指しましょう。

ポイント2:プロセス全体を理解しておく(どこで何が決まるのか?)

動画制作は多くの工程を経て完成します。

特に企画・構成段階での決定事項が、後の工程や最終的な品質に大きく影響します。

全体の流れと各工程の役割を理解しておくことで、制作会社とのコミュニケーションもスムーズになり、認識のズレを防ぐことができます。

【要注意】意外な落とし穴? 権利関係で失敗しないために

動画制作において、意外と見落としがちで、かつ深刻な問題に発展しかねないのが「権利関係」 です。

動画内で使用する音楽(BGM)、映像素材、写真、イラスト、フォントなどには、それぞれ著作権や肖像権などの権利が存在します。

- 「フリー素材だと思っていたら商用利用は不可だった」

- 「許諾を得ずに従業員や顧客の顔をアップで使ってしまった」

- 「参考にした動画の構成を真似しすぎて著作権侵害を指摘された」

など、権利関係の確認不足や誤解から、動画の公開停止、損害賠償請求といった深刻なトラブルに発展するケースも実際に報告されています。

制作会社に依頼する場合でも、どのような素材をどのように使うのか、権利処理は適切に行われているのかを必ず確認しましょう。

不安な場合は、権利関係に詳しい専門家への相談も有効です。

ここは、絶対に軽視してはいけないポイントです。

ポイント4:最初から完璧を目指さない(まずはやってみる、改善していく意識)

もちろん品質は重要ですが、最初から100点満点の完璧な動画を目指す必要はありません。

特に初めて取り組む場合は、「まずは作ってみて、公開し、視聴者の反応を見ながら改善していく」という意識も大切です。

PDCAサイクルを回していく中で、より効果的な動画制作のノウハウが蓄積されていきます。

あなたの会社で動画を活用するとしたら、まずはどんな目的で、どんな小さな一歩から始めてみますか?

7. まとめ:動画制作の基本を理解し、自信を持って次の一歩へ

今回は、「動画制作とは何か?」という基本から、そのプロセス、目的、そしてリソースに関する考え方や注意点までを解説してきました。

今回理解できたこと:「動画制作とは何か」「基本的な流れ」「主な目的」

この記事を通して、「動画制作」が単なる作業ではなく、ビジネス目的達成のための戦略的なプロセス全体であること。

そして、その基本的な流れ(5ステップ) や、認知向上・販促・採用/教育といった主な目的について、ご理解いただけたのではないでしょうか。

次に知りたいことへ:動画の種類、メリット、費用など

動画制作の基本を理解した上で、次にどのような動画の種類があるのか、具体的な動画制作のメリット、そして気になる動画制作の費用相場を把握することも、より戦略的な動画活用に繋がります。

不安が解消されたら、具体的な検討へ

「動画制作、うちの会社でも取り組めるかもしれない」

「専門家の力を借りれば、課題解決に繋がりそうだ」

もし、この記事を読んで、漠然とした不安が少しでも解消され、前向きな気持ちになっていただけたなら幸いです。

動画制作は、やり方次第で、あなたの会社のビジネスを大きく加速させる可能性を秘めています。

「自社の場合はどうだろう?」

「まずは何から相談すれば?」

とお考えでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。

あなたの会社の状況や目的に合わせた最適な動画活用の方法を、一緒に考えさせていただきます。

弊社では関西圏(大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀)を中心に、

- 有名大学様の動画制作

- 広告代理店様の動画制作

- 不動産投資会社様のYouTubeチャンネル

- 15万人以上のチャンネル登録者がいる特殊清掃会社様

などの動画制作に関わらせていただいたりしております。

動画制作をしたいとお考えの企業様が気軽に発信していけるプランもご用意しておりますので、ご興味がありましたら是非、動画制作サービスの詳細や、無料相談・お問い合わせもご活用ください。