これから動画制作を始めようと考えているものの、

何から手をつければ良いか分からず、足踏みしてしまっている…。

多くの企業が同じような課題を抱えています。

特に、「動画で何を達成したいのか?」という目的が曖昧なままでは、せっかくの投資が期待した成果に繋がらない可能性が高いのです。

この記事を読めば、あなたは動画制作という投資を成功に導くための「設計図」を手に入れることができます。

- なぜ「目的設定」が最重要なのかが、具体的な事例を通じて理解できる

- 自社の目的に合った「KPI(数値目標)」を設定できるようになる

- 動画公開後、成果をどう測定し、次にどう活かすか(改善アクション)が分かる

この「設計図」の有無が、動画活用の成否を大きく左右します。

ぜひ最後までお読みいただき、あなたの会社の動画制作を成功への軌道に乗せてください。

動画制作の第一歩。「目的設定」がなければ始まらない理由

なぜ、これほどまでに「目的設定」が重要なのでしょうか。

それは、目的がなければ動画制作の成果を正しく測ることができないからです。

まずは、目的が曖昧なままプロジェクトを進めてしまった、ある中小企業のケースを見てみましょう。

よくある失敗例

A社は、社長が「最近は動画が流行っているし、競合も始めたから、うちもやろう」と発案したことから動画制作プロジェクトがスタートしました。

制作会社との打ち合わせでは、「とにかく会社のイメージが良くなるように、カッコいい感じで」と依頼。

社内でも具体的な議論はなく、完成した動画は確かにスタイリッシュで見栄えの良いものでした。

しかし、YouTubeに公開しても再生回数は伸び悩み、視聴しているのはほとんどが自社の社員。

当然、問い合わせが増えることも、採用応募が増えることもありませんでした。

数ヶ月後、役員会で「あの動画、結局どうだったんだ?」と問われた社長は、投資対効果を何一つ具体的に説明できず、プロジェクトは自然消滅してしまいました。

目的設定がもたらす「判断基準」という力

このA社のケースは、決して他人事ではありません。

失敗の根本的な原因は、プロジェクトの「判断基準」となる目的がなかったことにあります。

もし、「技術力をアピールして、月10件の質の高い問い合わせを獲得する」という目的が最初に設定されていれば、全てのプロセスで具体的な判断が可能になります。

例えば、

- 制作会社への依頼:

「弊社の〇〇という技術のすごさが、専門外の人にも伝わるように見せてほしい」と、具体的に指示できる。 - 動画の内容:

顧客への導入事例や、技術者が解説するデモンストレーションが最適だと判断できる。 - 成果の評価:

「問い合わせは目標の10件に届いたか?」という明確な基準で、投資対効果を測れる。

明確な目的設定は、プロジェクトに関わる全員の認識を揃え、進むべき方向を指し示す「羅針盤」の役割を果たしてくれるのです。

目的設定で陥りがちな落とし穴

目的を設定する際には、いくつか気をつけるべきポイントがあります。

- 目的を一つに絞る:

「認知度も上げたいし、商品も売りたい」と欲張ると、メッセージがぼやけてしまいます。「1動画=1目的」を原則としましょう。 - 目的を具体的にする:

「売上アップ」のような漠然とした目標ではなく、「新製品に関する問い合わせ件数を月20件獲得する」のように、誰が聞いても分かる具体的な言葉に落とし込むことが重要です。

目的を成果に繋げる「KPI設定」というステップ

目的が明確になったら、次は「どうやって測るか」を決めなければなりません。

そこで登場するのがKPI(Key Performance Indicator)です。

KPIをシンプルに理解する

難しく考える必要はありません。

KPIはシンプルに言えば、「目的達成までの具体的な数値目標」のことです。

例えば、「採用強化」が目的だとしたら、

- 採用サイトへのアクセス数

- 工場見学の応募数

- 採用説明会動画の視聴完了率

といった数値がKPIの候補になります。

これらの数値を定期的に追いかけることで、「施策がうまくいっているか」「どこに課題があるか」を客観的に把握できるようになるのです。

KPIがプロジェクトを成功に導いた物語

先ほどのA社とは対照的に、目的とKPIを明確にして成功したB社のケースを見てみましょう。

B社は、若手技術者の採用に長年苦戦していました。

そこで、「自社の働きがいと技術の面白さを伝え、工場見学の応募者を年間30名獲得する」という具体的な目的を設定。

その目的を達成するための中間目標として、

- KPI①: 制作する若手社員紹介動画の「視聴完了率を40%以上」にする

- KPI②: 動画から採用サイトへの「クリック率を5%以上」にする

という2つのKPIを定めました。

動画制作時には、「どうすれば視聴完了率が上がるか?」「クリックしたくなるか?」を常に意識。

動画の最後には、若手社員が「僕たちと一緒に働けるのを楽しみにしています!まずは気軽に工場見学に来てください!」と呼びかけ、応募フォームへのリンクを大きく表示しました。

公開後もこれらのKPIを追い続け、クリック率が低い月はSNSでの告知文を変えてみるなど、改善を繰り返しました。

その結果、年間で35名の応募者を獲得。

目的を達成できただけでなく、採用にかかるコストも大幅に削減することに成功したのです。

目的に合わせたKPI設定の具体例

あなたの会社の目的に合わせて、以下のようなKPIを設定してみましょう。

会社の認知度アップが目的の場合

- 動画の表示回数(インプレッション数)

- 動画を見てくれた人の数(ユニーク視聴者数)

- 動画の再生回数

商品やサービスの販促が目的の場合

- ウェブサイトへのクリック率

- 問い合わせや資料請求の数(コンバージョン数)

- 動画がどれだけ見続けられたか(視聴者維持率)

採用強化が目的の場合

- 採用ページへのアクセス数

- 動画のコメントやシェアの数(エンゲージメント数)

- 応募フォームの送信数

そして、これらの目的に合わせて最適な動画の種類を選ぶことが、成功への近道となります。

動画選定には我々がお役立ち致します。

▶▶種動画制作 - ワイビーラボ|動画制作・SNS運用・MEOでデジタル成長をサポート

動画を「資産」に変える効果測定と改善アクション

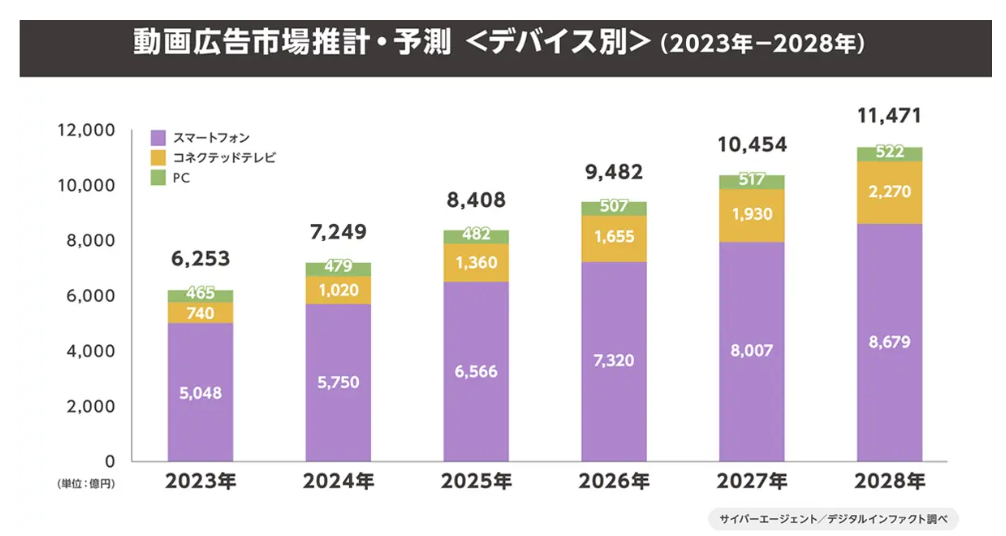

そもそも動画市場は今後も拡大が見込まれており、作った動画を一過性の施策で終わらせるのは非常にもったいない状況です。

大手広告代理店である株式会社サイバーエージェントの調査によれば、2024年の国内動画広告市場は昨年比115.9%の7,249億円に達し、2028年には1兆1,471億円規模に成長すると予測されています。

(出典: MarkeZine)

このような成長市場だからこそ、動画を「作りっぱなし」にせず、効果を測定・改善し、成果を生み出し続ける「資産」へと育てていく視点が不可欠です。

動画は公開して終わりではありません。

むしろ、公開してからが本当のスタートです。

設定したKPIがどうだったのかを測定し、次のアクションに繋げることで、動画は一過性のコンテンツではなく、成果を生み出し続ける「資産」へと育っていきます。

データを見て、次の一手を考える

効果測定で重要なのは、「データを見て一喜憂すること」ではなく、「データから課題を読み解き、具体的な改善アクションを考えること」です。

ここでは、よくある3つのデータパターンと、その打ち手をご紹介します。

【パターン1】動画の冒頭ですぐに離脱されてしまう

- データ:

YouTubeアナリティクスの「視聴者維持率」を見ると、開始15秒で視聴者が半分以下になっている。 - 考えられる課題:

導入が退屈。サムネイルやタイトルで期待した内容と違うと感じられている。 - 改善アクション:

次の動画では、冒頭に最も伝えたい結論や、視聴者の興味を引く映像を持ってくる。

ターゲットが本当に知りたい情報(例:給与、解決できる課題)から話す構成に変える。

【パターン2】動画は最後まで見られているのに、サイトへ飛んでくれない

- データ:

視聴者維持率は高いが、概要欄のリンク「クリック率(CTR)」が極端に低い。 - 考えられる課題:

動画内での行動喚起が弱い、または分かりにくい。 - 改善アクション:

動画の最後で、出演者が「詳細は概要欄のリンクからご確認ください」と、声とテロップで明確に案内する。

YouTubeの「カード機能」などを使い、画面内にクリック可能なリンクを表示させる。

【パターン3】サイトには来てくれるが、問い合わせに繋がらない

- データ:

クリック率は高いが、目標としている「コンバージョン数」が増えない。 - 考えられる課題:

動画で伝えた内容と、リンク先のページ内容にズレがある。問い合わせフォームが複雑で入力しにくい。 - 改善アクション:

動画の内容に特化した専用のランディングページを用意し、情報の一貫性を持たせる。

問い合わせフォームの入力項目を必要最低限まで減らし、スマートフォンでも入力しやすいデザインに改善する。

このように、データを元に仮説を立て、改善を繰り返す(PDCAサイクルを回す)ことが、動画活用の成果を最大化する鍵となります。

改善のヒントとして、を把握しておくことも有効です。

読んでみてください

成功のために押えておきたい、その他の重要事項

目的・KPI・効果測定と並んで、以下の3つの視点も忘れないようにしましょう。

ターゲットは誰か?

どんなに良い動画も、届けたい相手に届かなければ意味がありません。

「誰に」を具体的にイメージすることが大切です。

このように、ターゲットが日常的に多くの時間を費やす動画だからこそ、「誰に」を具体的に設定しなければ、メッセージは届かないのです。

どこで配信するか?

YouTube、TikTok、自社サイトなど、ターゲットが多く集まる場所はどこか?を考え、最適なプラットフォームを選びましょう。

どうやって広めるか?

公開後にSNSやメルマガで告知するなど、動画を見てもらうための「導線」をあらかじめ計画しておくことが重要です。

まとめ:動画制作の成功は、明確な目的設定から始まる

動画制作で失敗しないためには、テクニックや機材の前に、まず「戦略」を固めることが何よりも重要です。

- 目的設定: この動画で、誰に、どうなってほしいのか?

- KPI設定: その目的が達成できたかを測るための、具体的な数値目標は何か?

- 効果測定と改善: データを見て、次の一手をどう打つか?

まずは、あなたの会社が動画を通じて達成したいことを、ぜひ紙に書き出してみてください。

それが、動画制作という投資を成功に導く、最も確実な第一歩となるはずです。