「求人を出しても応募が来ない…」

「やっと採用できても、すぐに辞めてしまう…」

こうした悩みが続くと、「このままでは事業が立ち行かなくなるかもしれない」と、強い危機感を抱いてしまいますよね。

従業員や大切なお客様に、これ以上迷惑はかけられない。そう考え、色々と手を尽くされているのではないでしょうか。

この記事では、制作会社に言われるがままになるのではなく、あなた自身が成功への「判断軸」を持って採用動画を進めるための「戦略」と「具体的な活用法」を、順を追って分かりやすく解説します。

この記事は、こんな方におすすめです

- 求人サイトだけの採用活動に限界を感じている方

- 採用動画の重要性は分かるが、何から手をつけるべきか悩んでいる方

- 制作会社に丸投げせず、自社で成功の判断軸を持ちたい経営者の方

- 会社の本当の魅力(社風や人柄)を伝え、ミスマッチを減らしたい方

採用ブランディングとは?3つの基本要素

- 要素1:会社の「らしさ」を定義する

- 要素2:「未来の仲間への約束」を言語化する

- 要素3:「共感」で選ばれるための土台作り

要素1:会社の「らしさ」を定義する

まず「ブランディング」と聞くと、なんだか難しそうに聞こえるかもしれませんね。

ごくシンプルに言えば、これは「自社らしさ」を見つけ出し、それをきちんと相手に伝える活動のことです。

「うちは技術力には自信がある」「いや、うちは何よりチームワークだ」といった、会社の核となる価値観。

要素2:「未来の仲間への約束」を言語化する

「らしさ」が見えてきたら、次はそれを「未来の仲間への約束」として具体的にします。

「うちの会社に入れば、こんな風に成長できるよ」

「私たちは、こんな未来を目指している仲間なんだ」

これが採用ブランディングの心臓部です。

要素3:「共感」で選ばれるための土台作り

「らしさ」を定義し、「約束」を言葉にする。

この2つができて初めて、「その価値観、いいね!」と共感してくれる人が現れます。

条件だけで会社を選ぶ時代は、もう終わりつつあります。

それが採用ブランディングなんです。

なぜ動画がブランディングに最適なのか?3つの理由

- 理由1:圧倒的な情報量でリアルを伝える

- 理由2:感情に直接訴えかけ、心を動かす

- 理由3:価値観の合う人材だけを引き寄せる

理由1:圧倒的な情報量でリアルを伝える

言葉や写真だけで、職場の「空気感」まで伝えるのは本当に難しいですよね。

社員のふとした表情や声のトーン、オフィスの雰囲気。

こうした言葉にしにくい「リアルな情報」を丸ごと届けられるのが、動画の最大の強みです。

理由2:感情に直接訴えかけ、心を動かす

理屈だけでは、人の心は動きません。

楽しそうに働く社員の笑顔、真剣な眼差しで製品について語る姿。

動画は、そうした人の感情に直接働きかける力を持っています。

「なんだか、この会社いい雰囲気だな」

そう感じてもらうことが、記憶に残り、数ある企業の中から選ばれるための重要な一歩になります。

理由3:価値観の合う人材だけを引き寄せる

会社の良いところも、そしてありのままの姿も見せる。

そうすることで、本当にその価値観に共感してくれる人だけを引き寄せることができます。

お互いにとって不幸なすれ違いを無くし、長く活躍してくれる仲間を見つけることに繋がります。

失敗しない採用動画。成功の「判断軸」となる3つのブランディング戦略

- 戦略1:誰に届けたい?「たった一人」の理想の仲間を思い描く

- 戦略2:何を伝える?自社の「隠れた魅力」を見つけ出す

- 戦略3:どう見せる?動画の目的を一つに絞る

戦略1:誰に届けたい?「たった一人」の理想の仲間を思い描く

「誰にでも好かれよう」とすると、結局、誰の心にも響かない動画になってしまいます。

その人はどんな技術を持っていて、どんなことに悩み、何を大切にしているのか。

その一人に向けて手紙を書くようにメッセージを考えると、動画の軸がブレません。

戦略2:何を伝える?自社の「隠れた魅力」を見つけ出す

立派なオフィスや特別な福利厚生だけが魅力ではありません。

むしろ、中小企業の本当の魅力は、日常の中に隠れています。

- 社員同士の何気ない会話や助け合いの場面

- お客様からいただいた感謝の言葉

- ベテランから若手へ技術が受け継がれる瞬間

- 社長である、あなたの仕事への熱い想い

これらこそ、他社には真似できない最高のコンテンツなんです。

戦略3:どう見せる?動画の目的を一つに絞る

一つの動画にあれもこれもと詰め込みすぎると、結局何も伝わりません。

例えば、「職場の雰囲気の良さ」なのか、「仕事のやりがい」なのか、「社長のビジョン」なのか。

目的を絞ることで、メッセージはより強く、深く、相手の心に届きます。

読んでみてください

動画を作ってからが本番!ブランディング効果を高める活用法

- 自社サイトや採用ページに埋め込む

- SNSで定期的に発信する

- 説明会や面接で活用する

自社サイトや採用ページに埋め込む

まずは会社の「顔」である、自社のWebサイトや採用ページの一番目立つ場所に設置しましょう。

訪れた人が最初に動画を見てくれれば、会社の雰囲気を直感的に理解し、親近感を持ってくれます。

SNSで定期的に発信する

YouTubeチャンネルを開設したり、X(旧Twitter)やFacebookで発信したりすることで、まだあなたの会社を知らない人たちにも情報を届けることができます。

完成した動画を短いバージョンに編集して、ショート動画として発信するのも非常に効果的です。

説明会や面接で活用する

会社説明会や面接の冒頭で動画を見せるのもオススメです。

候補者の緊張がほぐれ、場の空気が和やかになります。

会社のことを深く理解してもらった上で対話を始められるので、より中身の濃い時間になります。

気になる費用と効果測定。「投資」を成功させるために

- 採用動画は「コスト」ではなく未来への「投資」

- 効果をどう測る?見るべき3つの指標

採用動画は「コスト」ではなく未来への「投資」

良い動画は、一度作れば何年にもわたって働き続けてくれる、会社の「資産」になります。

採用にかかる広告費を削減できたり、入社後のミスマッチが減って離職率が下がったり。

長期的には、支払った費用を大きく上回るリターンが期待できるんです。

効果をどう測る?見るべき3つの指標

動画の効果は、きちんと測ることができます。

例えば、以下のような指標に注目してみましょう。

- 指標1:動画の再生回数や、最後まで見てくれた人の割合

- 指標2:動画を公開した後、採用サイトへのアクセス数や応募数がどう変わったか

- 指標3:面接に来た人の「動画見ました」という声や、志望動機の質

始める前に知っておきたい。採用動画の思わぬ落とし穴

- 注意点1:「良いこと」ばかりを見せようとする

- 注意点2:作っただけで満足してしまう

- 注意点3:社員への配慮を忘れてしまう

注意点1:「良いこと」ばかりを見せようとする

動画でカッコつけすぎて、キラキラした部分だけを見せてしまうケースです。

これでは入社した後に「話が違うじゃないか」というギャップが生まれ、早期離職の原因になりかねません。

注意点2:作っただけで満足してしまう

これが一番もったいないパターンです。

最高の動画が完成して、つい満足してしまう気持ちは分かります。

活用計画がないままでは、誰の目にも触れずに埋もれてしまいます。

注意点3:社員への配慮を忘れてしまう

動画制作には、現場で働く社員の協力が不可欠です。

出演を依頼する際は、なぜ動画が必要なのかを丁寧に説明し、感謝の気持ちを伝えましょう。

求職者は採用動画に何を求めている?

求職者は会社の「リアル」を知りたがっている

なぜ求職者は、それほどまでに会社の「リアル」を求めるのでしょうか。

それは、彼らが過去の経験から学んでいるからです。

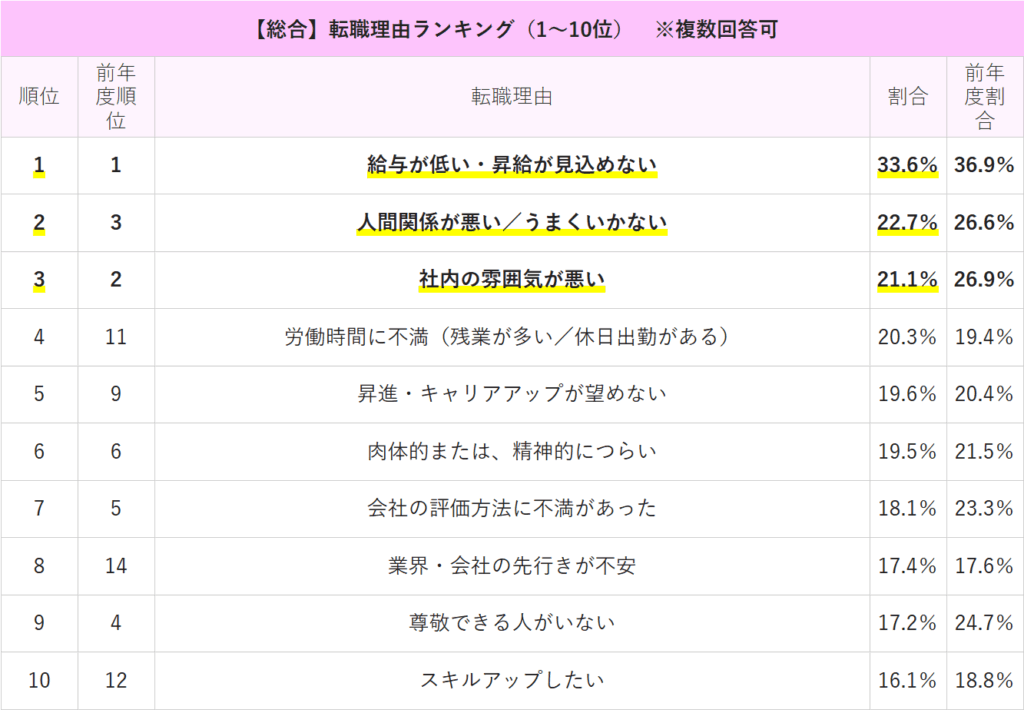

大手転職サービスdodaの調査では、転職理由の第2位が「人間関係が悪い」、第3位が「社内の雰囲気が悪い」という結果が出ています。

これは、多くの人が給与と同じくらい「職場の空気」を重視し、それが原因でキャリアの大きな決断を下している現実を示しています。

(出典:doda)

彼らは、入社後のミスマッチという失敗を避けるため、必死に「リアルな情報」を探しているのです。

採用動画はあくまで第一歩。会社の資産になる動画活用の広がり

- お客様に安心感を届ける「製品・サービス紹介動画」

- 教育コストを削減する「社内研修・マニュアル動画」

お客様に安心感を届ける「製品・サービス紹介動画」

採用動画と同じように、製品がどんな想いで、どんな技術で作られているのかを動画にすれば、お客様への強力なメッセージになります。

価格競争から一歩抜け出し、あなたの会社の「ファン」を増やすきっかけになるかもしれません。

教育コストを削減する「社内研修・マニュアル動画」

ベテランが持つ貴重な技術やノウハウを、動画で記録しておくこともできます。

新人教育や技術の継承がスムーズに進み、教育にかかる時間やコストを大きく削減できる可能性があります。

これは未来への大きな投資になりますよね。

様々な動画を検討している方は、ぜひ一度ご相談ください

▶▶動画制作 - ワイビーラボ|動画制作・SNS運用・MEOでデジタル成長をサポート

まとめ:さあ、未来の仲間探しを始めよう

採用動画ブランディングは、人手不足という大きな課題を解決し、会社の未来を強くする力を持っています。

大切なのは、制作会社に丸投げするのではなく、あなた自身が「判断軸」を持つこと。

「誰に、何を、どう伝えるか」という戦略をしっかり固めることです。

この記事でお伝えした戦略を元に、まずは「うちの会社らしさって、なんだろう?」と、社内で話し合うことから始めてみませんか?

もし、具体的な進め方や制作についてプロの視点が必要だと感じたら、いつでもご相談ください。

私たちも、多くの企業の想いを形にするお手伝いをしています。

▼▼▼いつでもお問い合わせください▼▼▼