「制作会社にうまく要望を伝えられるだろうか…」

「言われるがままで、意図と違うものができたらどうしよう…」

この記事では、あなたが動画制作の主導権を握り、自信を持ってプロジェクトを進めるために必要な知識を網羅的に解説します。

制作会社と対等なパートナーとして、最高の動画を共に作り上げるための「武器」を手に入れてください。

- 初めて動画制作を外部に依頼する経営者の方

- 制作会社との打ち合わせで、的確な指示が出せるようになりたい方

- 動画制作の費用対効果を最大限に高めたいと考えている方

- 採用・販促・ブランディングの成果に繋がる動画を作りたい方

そもそも、なぜ動画制作の注意点を理解すべきなのか?

「プロに任せるのだから、全部お任せでいいのでは?」その考えは、大きな機会損失に繋がる可能性があります。

大手広告代理店の株式会社サイバーエージェントの調査によれば、2024年の国内動画広告市場は7,249億円に達し、2028年には1兆1,471億円規模にまで成長すると予測されています。

この巨大な市場で成果を出すには、自社がプロジェクトの主導権を握ることが不可欠です。

注意点を学ぶことで、制作会社との「認識のズレ」を防ぎ、万が一プロジェクトが意図しない方向に進んだ時に「軌道修正」できるようになります。

それは結果として、動画制作という投資の効果を最大化する、いわば「経営戦略」の一つなのです。

動画の種類によって注意点は異なる?

結論から言うと、動画の種類、つまり「目的」が違えば、制作で重視すべきポイントは全く異なります。

例えば、採用動画と商品PR動画では、ターゲットも伝えたいメッセージもゴールも違いますよね。

ビジネスでよく使われる「採用」「販促」「ブランディング」といった目的ごとに、視聴者に与えたい感情や最適な見せ方は変わってきます。

次の章で、それぞれの具体的な注意点を見ていきましょう。

動画の種類を知りたい方はぜひご相談ください

▶▶動画制作 - ワイビーラボ|動画制作・SNS運用・MEOでデジタル成長をサポート

【目的別】動画制作の具体的な注意点

あなたの会社が作りたい動画はどれですか?

ここでは、多くの企業が制作する代表的な3つの動画タイプを取り上げ、それぞれの目的を達成するために「絶対に外してはいけない注意点」を、より具体的なチェックリスト形式で解説します。

採用動画で失敗しないための注意点(求職者の共感を呼ぶには?)

良いことばかりを並べた「理想の会社」の映像は、もう誰にも響きません。

求職者が本当に知りたいのは、社員のリアルな声や、仕事のやりがい、時には大変さです。

これらの項目は、候補者が「この会社で働きたい」と本気で思うかどうかを左右する重要なポイントです。

制作会社に企画を丸投げせず、自社の想いが本当に反映されているか、一つひとつ丁寧に確認していきましょう。

- ターゲット像は明確か?

説明:どんなスキル・価値観を持つ人に響かせたいのか、人物像を具体的に設定することで、メッセージがシャープになります。 - 社員の「本音」を引き出せているか?

説明:綺麗ごとだけでは見抜かれます。仕事の厳しさや、それを乗り越えた先のやりがいを語ることで、信頼性が増します。 - 働く環境が具体的にイメージできるか?

説明:オフィスの雰囲気や一日の流れなど、入社後の自分がリアルに想像できる映像は、候補者の不安を解消します。 - 会社の「未来」や「ビジョン」を語っているか?

説明:候補者が「この会社の未来に自分も参加したい」と思えるような、ワクワクする未来像を共有することが大切です。

商品・サービス紹介動画で失敗しないための注意点(購入や問合せに繋げるには?)

スペックや機能の羅列だけでは、視聴者はすぐに飽きてしまいます。

重要なのは、その商品が顧客の「どんな悩みを解決し、どんな未来をもたらすのか」をストーリーで示すことです。

視聴者の心を動かし、最終的に「問い合わせ」や「購入」といった行動に繋げるには、感情に訴える仕掛けが必要です。

以下のリストを元に、動画が作り手の独りよがりな説明になっていないか、顧客目線で厳しくチェックしてみてください。

- 冒頭3秒で心をつかめているか?

説明:視聴者は一瞬で見るか見ないかを判断します。「これは私のための動画だ」と直感させる問いかけが不可欠です。 - 顧客の「痛み(Before)」を具体的に描けているか?

説明:商品がないことで生じる不便さに共感を示すことで、その後の解決策(商品)がより魅力的に映ります。 - 専門用語を使いすぎていないか?

説明:作り手の常識は、顧客の非常識です。小学生でも分かるような、メリットが直感的に伝わる言葉を選びましょう。 - 次のアクションが明確に示されているか?

説明:動画の最後に「さて、どうすれば?」と視聴者を迷わせてはいけません。「詳しくはこちら」など、具体的なゴールへ導きましょう。

ブランディング動画で失敗しないための注意点(企業のファンを増やすには?)

「これを買ってください!」という直接的なメッセージは不要です。

すぐに売上には繋がらないかもしれませんが、視聴者の心に深く残り、長期的なファンを育てることに繋がります。

企業の「ファン」を育てるには、製品の機能ではなく、その裏にある思想や物語への共感が欠かせません。

このリストは、自社の「らしさ」や「哲学」がきちんと伝わる動画になっているかを確認するための、大切な道しるべとなります。

- 動画の主役は「商品」ではなく「価値観」になっているか?

説明:人々が共感するのは、機能ではなくその裏にある哲学です。自社が社会に提供したい「価値」とは何かを問い直しましょう。 - 思わず誰かに話したくなる「ストーリー」があるか?

説明:創業時の苦労話や開発秘話など、人の心を動かす物語は記憶に残り、共感を呼び、自然と語り継がれていきます。 - 映像や音楽のトーンは、企業イメージと合っているか?

説明:誠実さ、革新性、親しみやすさなど、伝えたいブランドイメージと、映像全体の雰囲気が一致しているかを確認します。 - 売り込み要素を入れすぎていないか?

説明:「応援したい」という気持ちは、売り込まれた瞬間に冷めてしまいます。視聴者に解釈を委ねるような、余韻のある構成が理想です。

知っておきたい、動画制作の「昔」と「今」

一昔前まで、動画制作は一部の大企業だけのものでした。

しかし、今は全く違います。

機材の進化やSNSの普及により、中小企業こそ動画を活用すべき時代になりました。

昔と今の違いを知ることで、現代の動画制作に何を期待し、どう活用すべきかが見えてきます。

高額なテレビCMから、誰もが発信できるSNS動画へ

この変化の背景には、単なる技術の進化だけではなく、私たちの「情報の受け取り方」そのものの地殻変動があります。

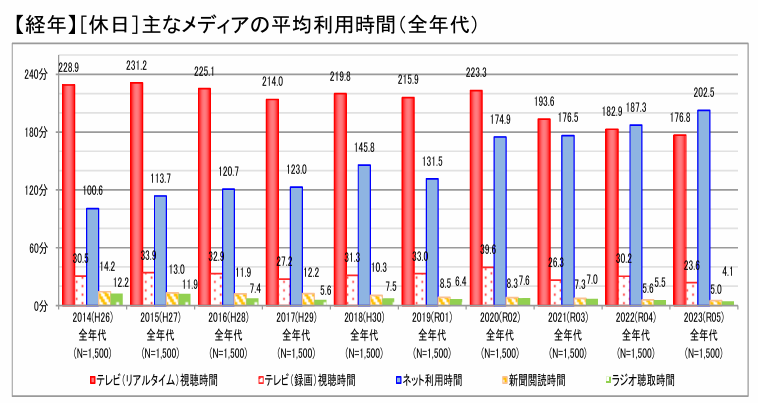

総務省が毎年実施している調査によると、休日のメディア利用時間は、全年代で「インターネット利用」が「テレビ(リアルタイム)視聴」を上回るという大きな転換点を迎えました。

(出典:総務省)

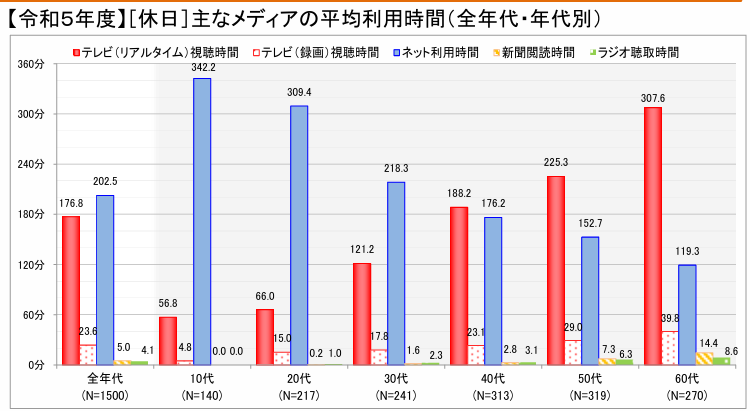

特にこの傾向は若年層で顕著で、10代は休日には平均約3時間(342.2分)もネットで動画投稿・共有サービスを視聴しています。

(出典:総務省)

これは、かつて企業が巨額の予算を投じていたテレビCMという一方通行のコミュニケーションから、誰もが発信者となり、双方向で繋がれるSNS動画の時代へ完全に移行したことを示す、国が提示した動かぬ証拠と言えるでしょう。

「作りっぱなし」は終わり。公開後の「分析・改善」が当たり前に

昔の動画は、一度作ったらそれっきりでした。

視聴回数やコメント、視聴維持率といったデータを分析し、「なぜこの動画はウケたのか」「次はどう改善すべきか」を考え、次の動画に活かすサイクルが不可欠です。

なぜ今、中小企業こそ動画に投資すべきなのか

大企業のように莫大な広告費をかけられなくても、アイデアと工夫次第で多くの人に見てもらえるチャンスがあるのが、今の動画市場です。

ニッチな分野でも、専門性の高い内容や、ユニークな切り口の動画はファンの心を掴みます。

中小企業ならではの独自性やストーリーこそ、最高のコンテンツになるのです。

まとめ:自信を持って、動画制作の第一歩を踏み出そう

動画制作の注意点を学ぶことは、制作会社を疑うためではありません。

最高のパートナーとして、同じゴールを目指すために必要な共通言語を持つことです。

この記事で解説したポイントを押さえれば、あなたはもう動画制作の素人ではありません。

自信を持って、プロジェクトの主導権を握ってください。

もし、信頼できるパートナー探しや具体的な制作の進め方で迷ったら、私たちプロにいつでもご相談ください。

あなたの会社の魅力を最大限に引き出す動画制作を、全力でサポートします。

▼▼▼いつでもお問い合わせください▼▼▼